GNSSモジュールを試用する21 -SAM-M10Qが壊れた…!?と思ったら直せた(おまけあり)-

●突然の死

さる4月上旬、ねむいさんは東海自然歩道復路攻略の第一歩を踏まんと

闘志に胸を燃やしておりました。

が、その数日前にublox製のSAM-M10Qを使用した自作のGNSSロガーの

ファームを差し替えてついでに動作チェックをしていたらなんと一切の

衛星を捕捉しなくなっていたことが発覚!!

いつもなら長くとも1分で捕捉してるはずなのに一晩中放置してもダメ!

次の日副業先(本業は二次裏メイド)近くの川べりの空が開けた土手で

昼休み一杯使って衛星を捕捉しようとしたけど全然ダメ!

その日の昼から帰宅する夕方までこれまた空が開けた会社の屋上に

放置したけど一切衛星が捕捉せずダメ!

結局山行の前日まで粘ったが何やってもダメ!

…というわけで2023年6月で現役を引退したGms-G9さんに急遽前線復帰

してもらって東海自然歩道・復路の第一歩を進むことになりました。

まさか12年前と同じGNSSモジュールで高尾山に向かうことになるとは…

その後、復路第一回も無事済んで時間も余裕ができたので衛星を

捕捉しなくなったSAM-M10Qモジュールを調べてみました。

ねむいさんが実際に使用しているのはublox社製SAM-M10QにLDOや

その他周辺回路を搭載して電源とUART(TTL)を引き出して気軽に

使用できるようにしたMATEK社のモジュールです。

んでもって今回の調査にあたりMATEKSYS社のSAM-M10Qモジュールの

回路を解析して回路図起こしてみました。また、このモジュールで

使用されているV_BCKP用の電池らしきものは電池ではなくSII製の

スーパーキャパシタでした。たいていはリチウム二次電池使って

いるのですが…エフェメリスデータ保持する3~4時間程度くらい持てば

よかろうという設計なのでしょう。

一つ上の写真にもあるように私は基板上に乗った5V->3.3VのLDOを

無視して直接3.3V投入する使い方をして約2年ほど使用しておりました。

結構乱暴ですがSAM-M10QのVDD/VIO/V_BCKPの定格は3.6VMAXなので

まぁ直接の問題はないでしょう。

これはSAM-M10Qに3.3V印可して起動直後のNMEAのログのスクショです。

この中で、

$GNGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,99.99,99.99,99.99,1*33

$GNGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,99.99,99.99,99.99,2*30

$GNGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,99.99,99.99,99.99,3*31

$GNGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,99.99,99.99,99.99,4*36

$GNGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,99.99,99.99,99.99,5*37

っていうのが見えると思うんですが本来は衛星を捕捉すると

ここの文字列ががどんどん変わっていくのですが開けた場所に

何時間置いててもずーっとこのまんまでした…。

V_BCKP用のスーパーキャパシタがおかしいのかなぁと思ってたの

ですがテスタで測る分には大本の+3.3V印可5分後くらいには充電も

フルに完了してるようで電圧も3.0Vは保持している感じでしたが…

ちなみにSAM-M10QのV_BCKP保持電圧は1.65V下限となっています。

それ以下になったらどうなるかはデータシートやリファレンス

マニュアルからは(ねむいさんのおつむでは)読み取れませんでした。

ubloxのフォーラムとかもくまなく調べてみたのですが突然衛星を

捕捉しなくなった系の質問はいくつか引っかかったのですが有力な

回答はなし…いくつか指摘されていたのはRF回路部に静電気がかかり

破壊されたのではという見解でした。

まぁ確かにコアは生きてるのはSAM-M10Qから吐き出されえるUARTの

出力から分かりますのでSAM-M10Q内のRF回路が静電気でやられた

のかな…と思っていました。ねむいさん素手でほぼ触ってなくて

しかも使用時は対電防止エアキャップに包んで使用してたのに〜…

話はそれますがフォーラム見てるとublox製のGNSSモジュールでも

中華製ぱちもんが猛威を振るっててM10のひとつ前の世代あたりで

AmazonやAliexpressで異様に安い値段で買えるのは99%ぱちもん

のようです…う〜〜む

で、結局数日にわたり衛星の捕捉を試みたのですが一切衛星を捕捉

しないのは変わらなかったのでAliexpressのMATEKSYS公式ショップから

同じ製品を再購入しました…。

で、動かなくなったほうは静電気で潰しちゃったからもう捨てるしか

ないのですがその前に分解してやろうと画策してまずは基板上の

スーパーキャパシタを取っ払ったのですが、この時に(そういえば

ネット上の記事でもubloxのGNSSモジュールを長期間使ってる人で

バックアップ用二次電池交換してる人多かったな…)と思い返し、

ダメ元でこのまま動かしてみようと電源投入して定位置のベランダに

適当に放置したら…2分もかからず

衛星を補足するようになった

????

ちなみにデータシート/マニュアルの指示ではV_BCKPを使用しない

場合はOpenにすべしと書いてありました。M10ではここOpenとなって

ますが過去のubloxのモジュールだとGNDに落とせって指示もあるので

見落とさないように要注意です。

そんなわけで指示通りV_BCKP関連の回路を全部取っ払ってみました。

V_BCKPの機能を一切使わないようにしました。

そして…

復ッ活ッ!!

ベランダからかつV_BCKP機能殺してるので常にColdStartなので

70秒ほどかかっていますが完全復活です!!!!!

う〜〜む…つまりSAM-M10Qは電気的に破損はしてなくてVbakup用の

スーパーキャパシタが2023年~2025年の春まで使ってきてへたって

きたせいでV_BCKP保持電圧の維持が適切にできなくなってて、

保障値1.65V以下の変な電圧の時にVDD/VIOが投入されたらRF部が

まったく機能しなくなる"地蔵モード"に転んじゃった…

ということなのでしょうか…

スーパーキャパシタ取り除く前にオシロで電源投入時の過渡応答を

せめて記録しとくべきだったか…反省・・・!!

ねむいさんもublox教団に入信してまだ2年弱のひよっこなので

ublox製品を長年ビシバシ使い倒している猛者の方々の意見を広く

拝聴したく思います…!!!

おいおい天下の阪大でもこんな輩が跋扈してるのか…

というわけで復活したっぽいから今度はフィールドで実際に稼働

試験してみました…場所は大阪大学豊中キャンパスです。

ちょっと野暮用があったので阪大に来たのですがその用事済ませ、

ついでにV_BCKP無しの常時コールドスタートのパフォーマンスを

見てみます。

テスト地点は教養学部棟のこの広場にしました。

使う機材はAndroidタブレットAlldocubeとSTM32Primer2を使った

GNSSロガーです。今回はロガーをUSB-CDCモードでAndroidタブレットと

接続しUSB-Serial変換として使います。

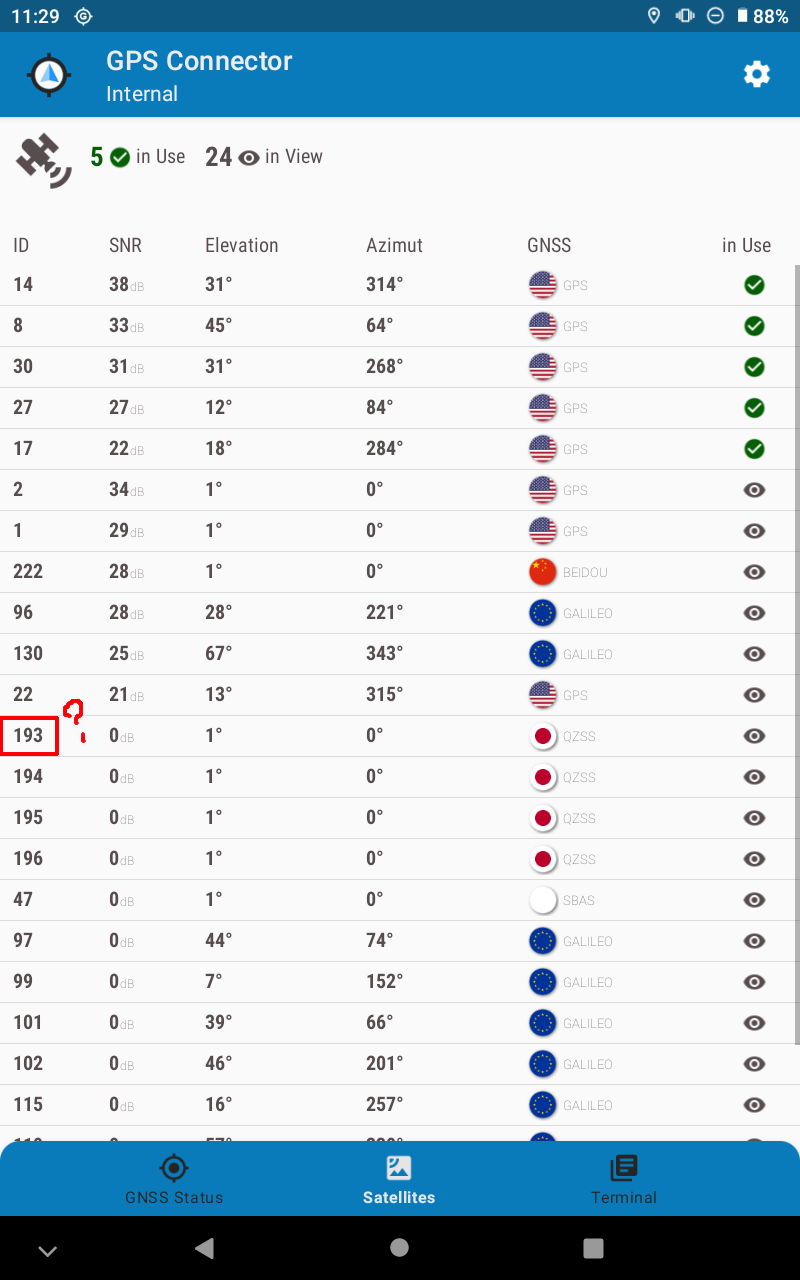

Android側アプリは2023年のときと同じくGPSConnectorを使います。

衛星をFIXするまでの時間はガラホのストップウオッチで測りました。

まずはAndroidタブレット内蔵のGNSSモジュール。

捕捉時間は5回平均で70秒ほどでした。

ていうかなんでか私のAndroidパッドでは運用停止してもう電波が出て

ないはずの初号機(PRN193)が見えてるんですが…

んでもってお次はSAM-M10Qモジュールです…

捕捉時間は平均45秒とコールドスタートながらもかなりの健闘です。

私の使い方、登山/自然歩道攻略で使うならこのV_BCKPをOpen状態

で運用しても必要十分ですね・・・

そんなわけでSAM-M10Qが壊れたと思ったら意外な方法で復活(でいいのか?)

できましたが私の過去の記事をもとにMATEKSYSの同じモジュールを

買った人もタフな使い方してるとスーパーキャパシタがへたってくる

頃合いだとおもいます。

ある日突然衛星が捕捉しなくなった!と気づいた方はモジュールを

捨てる前にスーパーキャパシタを新品と交換するか、V_BCKPの周辺

回路を取り除いてOpenで運用されることをお勧めします!

上記の試験も全部終わって大阪大学から阪急で西院に帰る前に駅前の

インドカレー店で腹ごしらえです…!ぁー食った食った…🍛

●おまけ・十数年越しにSTM32F1のUSBライブラリの致命的バグの原因判明、そして解消

☝で使用しているSTM32Primer2を使ったGNSSロガーのファームウエア

ですが、マスストレージモードでPCに認識する段階で突然プログラムが

デッドロック、ウオッチドッグリセットが発動してしまう"ことがある"

という結構最悪な不具合が10数年存在しておりました…

こちらも今回の検証の折にソースコード見直しで発覚し、対策しました。

不具合の個所はSTM32F1向けの旧USBライブラリのusb_int.c内のCTR_HP()

という関数です。これはUSB_HP_CAN1_TX_IRQHandlerのコールバック

として設定されています。

ねむいさんのGNSSロガーではマスストレージではダブルバッファを

使用していますが、STM32F1ではダブルバッファを使用する際は優先度の

高いUSB割り込みを同時に有効して対応するようリファレンスマニュアル

に記述があります。この時にUSB_HP_CAN1_TX_IRQHandlerを有効にして

CTR_HP()が呼び出されるようにします。

そのCTR_HP()内でねむいさんは見ちゃいけないものを見てしまった。

なんと割り込みルーチン内でwhileループ、そして存在しない関数

ポインタを選択し実行してしまう可能性があるコード…

このCTR_HP()にはEP0のコントロールパイプの割り込みも普通に

飛び込んできやがるのですが旧USBライブラリではそれが考慮されて

おらず、EP0の割り込みが来てしまった際に実態が存在しない関数

ポインタを実行してしまうためプログラムが暴走してしまうことと

なります。HardFaultになるのではなく暴走です。

やっとからくりが判明したので後はそれを修正するだけです。

CTR_HP()にEP0の割り込み要因が飛び込んできても無視してEP0は優先度の

低い割込みUSB_LP_CAN1_RX0_IRQHandlerで処理してもらうことに

すればOKです。どう修正したかはこちらを参照してください。

何はともあれ10年来の不具合にケリがついたのでだいぶ溜飲が下がり

ました…!

そんでもってダブルバッファが中途半端だったマスストレージモード

でIN/OUTとも両方ともダブルバッファ化することに成功しました!!

STM32のフォーラムいくら探しても見つかりませんでしたがその前身の

STR7のUSBライブラリにそのものずばりの実装が発見されました。

この作例を参考に実装してさらにシングルブロック転送しかでき

なかったのをマルチブロック転送化して実装した結果がこちら↓

相変わらず書き込みがだめだめですが過去のものと比べるとかなり

改善できてきたかと思います。読み込みについては0.8MByte/Secと

フルスピードでできる限界に近づいてきましたのでこれで良しと

します。

なお、SDカードのクロックは24MHz(DefaultSpeedモード)で動かして

てますがHighSpeedモードだともうちょっと速度上がるんじゃないかと

お思いの方がいるでしょうがSTM32F1のHSモードの上限はエラッタの

都合上36MHzまでしか上げることができず、ごらんのとおり屁のつっぱり

にしかなりません。しかも不安定になるので安定性を考えると24MHzの

ままのほうがよいですね。

SDカードじゃなくてeMMCだとちまちま書き込みがかなり改善されます。

F1でも安定してeMMCが動作する。さすが私。

…そんなわけでSTM32Primer2を使い続けて15年以上が経過しましたが

これからもFatFsのSTM32F1の実装例として、GNSSロガーとして末永く

使っていこうと思います!

免責・連絡先は↑のリンクを

↓SNSもやってます↓

powered by まめわざ

powered by まめわざ

- ARM/STM32 (117)

- OpenOCD (27)

- ARM/NxP (34)

- ARM/Cypress (5)

- ARM/Others (3)

- ARM/Raspi (1)

- AVR (13)

- FPGA (4)

- GPS/GNSS (20)

- MISC (84)

- STM8 (2)

- Wirelessなアレ (16)

- おきぱ (1)

- ブラウザベンチマーク (29)

- 日本の自然歩道 (27)

- 中部北陸自然歩道を往く -砺波平野の県境を駆け抜ける!-

⇒ ねむい (12/18) - 中部北陸自然歩道を往く -砺波平野の県境を駆け抜ける!-

⇒ ひかわ (12/15) - STM32U0はぢめました

⇒ ねむい (08/07) - STM32U0はぢめました

⇒ ひかわ (07/28) - STM32H5を使ってみる3 -待ち受ける初見殺しの罠たち-

⇒ ねむい (05/17) - STM32H5を使ってみる3 -待ち受ける初見殺しの罠たち-

⇒ どじょりん (05/16) - STM32H5を使ってみる3 -待ち受ける初見殺しの罠たち-

⇒ どじょりん (05/16) - いろいろ試す61(と今年の反省会)

⇒ ねむい (01/02) - いろいろ試す61(と今年の反省会)

⇒ ひかわ (01/02) - いろいろ試す61(と今年の反省会)

⇒ ひかわ (01/01)

- May 2025 (1)

- April 2025 (1)

- March 2025 (1)

- February 2025 (1)

- January 2025 (1)

- December 2024 (2)

- November 2024 (1)

- October 2024 (1)

- September 2024 (1)

- August 2024 (1)

- July 2024 (1)

- June 2024 (1)

- May 2024 (1)

- April 2024 (1)

- March 2024 (1)

- February 2024 (2)

- January 2024 (1)

- December 2023 (4)

- November 2023 (2)

- October 2023 (2)

- September 2023 (1)

- August 2023 (2)

- July 2023 (1)

- June 2023 (2)

- May 2023 (3)

- April 2023 (1)

- March 2023 (1)

- February 2023 (1)

- January 2023 (1)

- December 2022 (2)

- November 2022 (1)

- October 2022 (1)

- September 2022 (1)

- August 2022 (1)

- July 2022 (1)

- June 2022 (1)

- May 2022 (1)

- April 2022 (1)

- March 2022 (1)

- February 2022 (1)

- January 2022 (1)

- December 2021 (2)

- November 2021 (2)

- October 2021 (1)

- September 2021 (1)

- August 2021 (1)

- July 2021 (1)

- June 2021 (1)

- May 2021 (1)

- April 2021 (1)

- March 2021 (1)

- February 2021 (1)

- January 2021 (1)

- December 2020 (3)

- November 2020 (1)

- October 2020 (1)

- September 2020 (1)

- August 2020 (1)

- July 2020 (1)

- June 2020 (2)

- May 2020 (1)

- April 2020 (1)

- March 2020 (1)

- February 2020 (1)

- January 2020 (1)

- December 2019 (3)

- November 2019 (1)

- October 2019 (1)

- September 2019 (2)

- August 2019 (1)

- July 2019 (1)

- June 2019 (1)

- May 2019 (1)

- April 2019 (1)

- March 2019 (1)

- February 2019 (1)

- January 2019 (1)

- December 2018 (3)

- November 2018 (2)

- October 2018 (1)

- September 2018 (1)

- August 2018 (1)

- July 2018 (1)

- June 2018 (1)

- May 2018 (1)

- April 2018 (2)

- March 2018 (1)

- February 2018 (1)

- January 2018 (1)

- December 2017 (2)

- November 2017 (2)

- October 2017 (1)

- September 2017 (1)

- August 2017 (1)

- July 2017 (1)

- June 2017 (1)

- May 2017 (1)

- April 2017 (1)

- March 2017 (2)

- February 2017 (2)

- January 2017 (2)

- December 2016 (7)

- November 2016 (2)

- October 2016 (2)

- September 2016 (1)

- August 2016 (1)

- July 2016 (1)

- June 2016 (1)

- May 2016 (2)

- April 2016 (1)

- March 2016 (2)

- February 2016 (1)

- January 2016 (1)

- December 2015 (3)

- November 2015 (1)

- October 2015 (3)

- September 2015 (2)

- August 2015 (2)

- July 2015 (3)

- June 2015 (3)

- May 2015 (4)

- April 2015 (2)

- March 2015 (4)

- February 2015 (1)

- January 2015 (3)

- December 2014 (3)

- November 2014 (2)

- October 2014 (1)

- September 2014 (2)

- August 2014 (2)

- July 2014 (3)

- June 2014 (2)

- May 2014 (1)

- April 2014 (1)

- March 2014 (4)

- February 2014 (4)

- January 2014 (3)

- December 2013 (5)

- November 2013 (4)

- October 2013 (3)

- September 2013 (2)

- August 2013 (2)

- July 2013 (2)

- June 2013 (3)

- May 2013 (2)

- April 2013 (2)

- March 2013 (2)

- February 2013 (2)

- January 2013 (3)

- December 2012 (4)

- November 2012 (2)

- October 2012 (2)

- September 2012 (4)

- August 2012 (1)

- July 2012 (3)

- June 2012 (2)

- May 2012 (3)

- April 2012 (3)

- March 2012 (2)

- February 2012 (3)

- January 2012 (3)

- December 2011 (5)

- November 2011 (3)

- October 2011 (2)

- September 2011 (2)

- August 2011 (2)

- July 2011 (2)

- June 2011 (2)

- May 2011 (2)

- April 2011 (2)

- March 2011 (2)

- February 2011 (2)

- January 2011 (3)

- December 2010 (7)

- November 2010 (1)

- October 2010 (1)

- September 2010 (1)

- August 2010 (3)

- July 2010 (4)

- May 2010 (1)

- April 2010 (2)

- March 2010 (2)

- February 2010 (2)

- January 2010 (3)

- December 2009 (3)

- November 2009 (8)

- October 2009 (7)

- September 2009 (5)

- August 2009 (4)

- July 2009 (6)

- June 2009 (6)

- May 2009 (14)

- January 1970 (1)

Copyright(C) B-Blog project All rights reserved.