OpenOCD小ネタ12 -HLA向けのcfgファイルの統合-

お盆前に行われたOpenOCDのHLA系コンフィグファイル大変更への対応を

幾つかのターゲット向けの試用実例と交えて解説します。

とその前に!

最近再び似た質問を多数いただくようになったので・・・

●STLinkがOpenOCDで動きません。

NxP系マイコンのCheckSumValidationと同じく何度も言ってますが

何度でもおさらいです。質問が続く限り何度でもなんどでも な・ん・ど・で・も

説明します!

注:STLink/V1はもう持ってないのでサポート外です。STLink/V2とSTLink/V2-1系向けです。

20140902追:

2014年9月現在、Windows8.x系環境下でSTLink/V2-1がOpenOCDから

利用できません。これはlibusbがWin8.x環境下でUSBコンポジットデバイスを

正しく扱えてないことに起因するものだそうです。

libusbに修正かかるまで辛抱強く待つかXP/Win7に戻すのです!!

STLink/V2の方はコンポジットじゃないのでWin8でも問題なく使用可能です。

20141114追:

Windows8.x環境下でのOpenOCDサポート開始です

1.基本的な結線は本当に正しいか

STLink/V2系はSRST,Vtgt(ターゲットのVCC),SWCLK,SWDIO,GNDが必須です。

SWCLKとSWDIOを"てれこ"にしてたりGND繋げてなかったとか論外ですが

(そういったケースもありました…私に直接返信はなく質問された方の

twitter上の発言でそれ知ったのですが…#)まず第一にGND,SWCLK,SWDIOの

結線がターゲットのMCUと正しくなされているかを回路図を良く見て

テスターで導通をしっかり確認してください。

2.SRSTは繋がっているか

現在ではNucleo/Discovery等のメーカ製評価ボード向けの特製cfgはすべてSRSTを

使用するように設定されています。したがって私の特製cfgもそれに準じております。

stlink-v2.cfgを直接呼び出す使い方を中途半端に真似ると引っかかるので

ご注意ください。Nucleo/Discovery等のメーカ製評価ボードから自作のボードに

環境を変えた際にSRSTの接続を忘れ上手く動かないといった連絡を特に戴いています。

回路図を良く見てテスターで導(ry

3.Vtgtは繋がっているか

また、Vtgtの接続もほぼ必須です。これも"2."と同様ですが特にNucleo/

Discovery等のメーカ製評価ボードからデバッグ線を引き出して自前のボードと

繋げる際に発生します。

ネット上では情報が倒錯しOpenOCDではVtgt必要ないと断言している記述も

あるのでご注意ください。

ねむいさんは一貫してVtgt繋げろです。

STLink/V2は接続の際にまずSWCLK,SWDIOの電圧を読みに行ってVtgtの電圧

よりも相対的に高い電圧とみなすとその後の一切を弾くのでコケて絶対先に

進めません。これはファームウエアレベルでこういう動作をしますので

特定のソフトに依存はしません。

メーカ製ボード上ではVDDがSBDで切られてVf分のドロップで3.0V前後と

若干低くなった状態で動作しているので気づきません。しかしながら自作の

ボードではほとんどが3.3Vで使用されるともいます。このときSWCLK/SWDIOの

電圧はデバッガ側より必ず大きくなるのでコケます。

また、以前も触れましたが一部のボードではコスト削減のためVtgtにつながる

抵抗が実装されていないものもあります。

ケアレスミスで時間を浪費しないように回路図を良く見(ry

・・・

STLiink系ばっかりに力入れるわけにはいかないので本題に入ります。

●分かれていたコンフィグファイルが今一つに!

これです。目的はSTLink/V2やTI-ICDI等のHLA(HighLevelAdapter)も

従来のFTDI/JLink等と同じコンフィグファイルを使用できるようにする修正です。

もともとHLAは各メーカが提供する独自のデバッグ用APIをOpenOCDでも利用できる

ようにと組み込まれた機構です。したがってターゲットMCUへのローレベルな

アクセスができない、クロック周波数の設定等のアダプタ側でも細かい制御も

できないといった制約があります。

ですのでその挙動の違いから使用可能なコマンドも分けられており、従来は

各MCU向けのOpenOCDコンフィグファイルも通常のものとHLA系に分けなければ

なりませんでした。

しかし今回の修正でHLA系で使うとエラーになっていたadi_v5系のローレベルの

コマンドがエラーとならずオーバーライド(スルーとも言う)できるようになり、

hla専用cfgは晴れてお役御免となったわけです。

さて、変更されて箇所は分かりましたがそれを実際にどう反映させればよいかと

いうと・・・OpenOCDを呼び出す際の引数として、もしくはcfgファイル内に

"transport select"コマンドを追加で付与します。

以前はHLA系アダプタを使用する場合はトランスポートが決め打ちだったので

STLink/V2やTI-ICDIのcfgファイルに直接記述されていた物が外に追いやられた

形になってます。EFM32TG822F32の例を取って新旧のOpenOCD引数比較をします。

下記の記述はこちらのデバッグ手順に準じますので事前に把握をお願いします。

旧:

OCD_ARG = -s $(OCDIR)/tcl ¥

-f interface/stlink-v2.cfg ¥

-f target/efm32tg822f32_hla_flash.cfg

新:

OCD_ARG = -s $(OCDIR)/tcl ¥

-f interface/stlink-v2.cfg ¥

-c "transport select hla_swd" ¥

-f target/efm32tg822f32_swd_flash.cfg

こんだけです。TI-ICDIの場合はJTAG接続専用なので"hla_jtag"になります。

STLink/V2,STLink/V2-1はSWD専用なので"hla_swd"です。

メーカ製出来合いのボードの場合、OpenOCDのボート向けcfgで対策されたのが

ほとんどなのでこちらで修正する必要はないです。

Nucleo-R334板(STLink/V2-1付)の例を示します。

旧:

OCD_ARG = -s $(OCDIR)/tcl ¥

-f target/nucleo-f3_flash.cfg

新(旧と全く同じ):

OCD_ARG = -s $(OCDIR)/tcl ¥

-f target/nucleo-f3_flash.cfg

因みにcmsis-dapの場合も現状SWD専用なのでswdが自動で選択されるので特に

変更は不要です。トラ技ライタ(LPC11U35)にCMSIS-DAPで繋げる例を示します。

旧:

OCD_ARG = -s $(OCDIR)/tcl ¥

-f interface/cmsis-dap.cfg ¥

-f target/lpc11xxx_swd_flash.cfg

新(旧と全く同じ):

OCD_ARG = -s $(OCDIR)/tcl ¥

-f interface/cmsis-dap.cfg ¥

-f target/lpc11xxx_swd_flash.cfg

さらにJTAGKey2等の汎用のJTAGの場合は何も指定しない時はデフォルトで

JTAG接続となるので余計な指定は不要です。

STM32F407ZGT6にJTAGKey2で繋げる例を示します。

旧:

OCD_ARG = -s $(OCDIR)/tcl ¥

-f interface/ftdi/jtagkey2.cfg ¥

-f target/stm32f4x_flash.cfg

新(旧と全く同じ):

OCD_ARG = -s $(OCDIR)/tcl ¥

-f interface/ftdi/jtagkey2.cfg ¥

-f target/stm32f4x_flash.cfg

JLINKやVersaloon,FT2232系でSWDしたい場合は宣言は必須ですがこの3つに

関しては私のcfgレベルで対策済なので私が提供するバイナリとcfgを

使う限りは変更不要です。STM32F407ZGT6にVersaloonで繋げる例を示します。

旧:

OCD_ARG = -s $(OCDIR)/tcl ¥

-f interface/vsllink_swd.cfg ¥

-f target/stm32f4x_flash.cfg

新(旧と全く同じ):

OCD_ARG = -s $(OCDIR)/tcl ¥

-f interface/vsllink_swd.cfg ¥

-f target/stm32f4x_flash.cfg

現在のOpenOCDでは以下の4つのtransportが存在していますが、hla系は

上記の要領で多少の変更を追加するだけで対応可能となっています。

transport select jtag (transportを何も指定しないときのデフォルト)

->FT2232系,JLINK系,Versaloon,その他多くのJTAGデバイス

transport select swd

->FT2232系,JLINK系,Versaloon,CMSIS-DAP

transport select hla_swd

->STLink/V2,STLink/V2-1

transport select hla_jtag

->TI-ICDI

なお、今回の統合でSWD接続においてレグレッション・テストを行って

いなかったようでSWDでエラーが発生してしまいました。私はお盆前に自作の

パッチを適用したバイナリを公開していましたが現在はこの問題に気付いた

方が別のアプローチからパッチを提出しマージされております。

LPC17xx系でDAPIDの問題が残ってますがマイナーな問題なのでじきに

修正されると思います。

現在はすべてのtransportでスムーズにOpenOCDが利用できます。

あとは微妙に残ってるJTAG依存な処理の完全切り離しとSWDのSRSTコント

ロールの最適化が達成できたらOpenOCD導入のハードルは下がると思います。

というわけでおきぱにあるOpenOCDバイナリもどしどしご利用ください!

OpenOCD小ネタ11 -EFM32 ZeroGeckoとJLinkのSWD接続正式対応-

以前ちらっとお見せしましたがEFM32のZeroGeckoシリーズの

評価ボードをだいぶ前に手に入れて、評価しております。

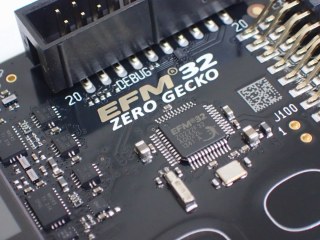

MCUにはおなじみトカゲのマークがあります。Cortex-M0+コアを持つ

EFM32ZG222F32が搭載されています。

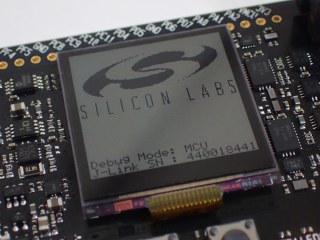

ボードは低消費電力のアプリ作成を意識したものになっていて搭載されて

いる液晶もメモリ液晶と呼ばれる超低消費電力なものとなっています。

最初に書き込まれているプログラムは、メモリ液晶を利用したインベーダー

もどきなゲームを遊ぶことができます。

なおこのゲーム、一機死んだら即ゲームオーバーなかなりシビアな代物です!!!

今回の記事に合わせ、私が基本としているLED&UARTなEFM32評価ボード向けの

GCCプロジェクトも作成しております。

低消費電力モードは使わず極めてシンプルな代物です。

また、以前もふれましたがOpenOCDからもEFM32ZGシリーズも書き込みが

できるように対応しております。EFM32自身はSW-DPしか持たないので

書き込み/デバッグするためにはSWD接続可能なアダプタが必要となりますが

現在ではSTLink/V2,JTAGKey2,Versaloon,そして後で述べるJLinkがSWD接続

対応のデバッガアダプタとしてOpenOCDから使用可能になっておりますので

不自由はしないでしょう。

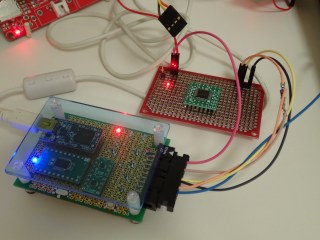

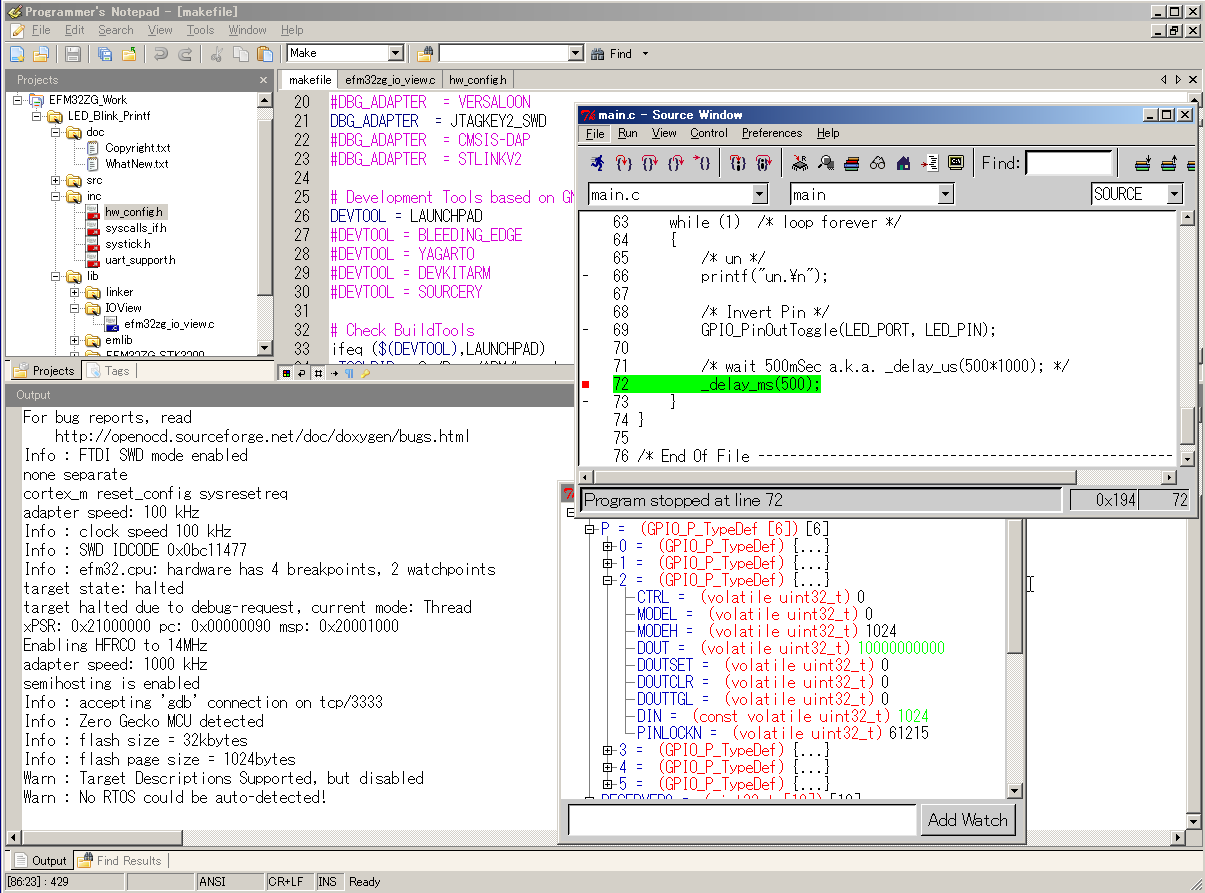

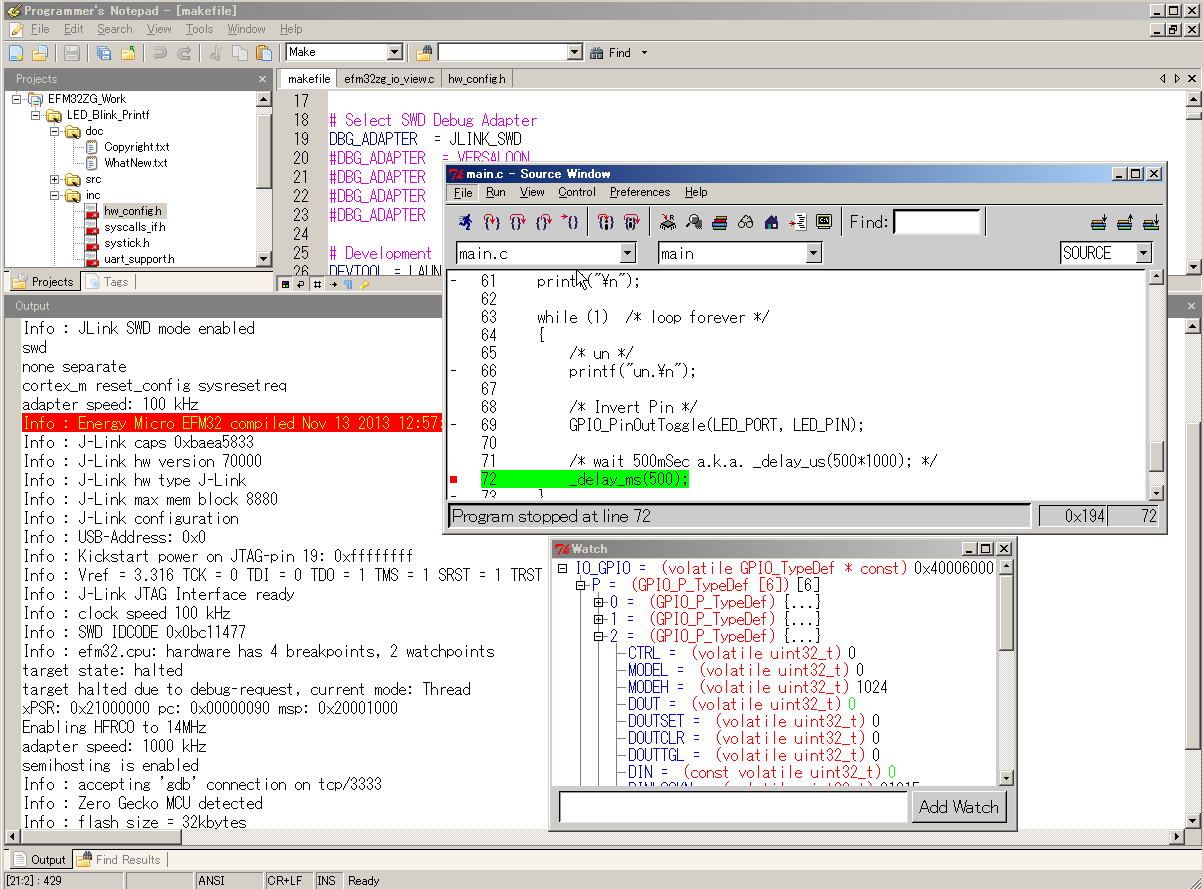

こちらは素組みのEFM32ZG板をSWD接続版のJTAGKey2でデバッグしてる

ところです。もうおなじみの画面ですね。

話は評価ボードに戻しますがこちらにはJLink-OBと呼ばれる他社向けの

MCU評価ボード専用のJLinkが搭載されております。LPC-Link2等でもほぼ

同じ仕組みでオンボードでJLinkをエミュレーションしていますが従来、

OpenOCDからはJTAG接続だけが可能でした。

したがってSW-DPしか存在しないEFM32ではOpenOCDで書き込みデバッグする

際はオンボのJLinkは無効にしてSTLink/V2やVersaloonのSWD版で使用

せざるを得なかったのですが、少し前にJLinkも

正式にSWD接続に対応し、単体でフル活用できるようになっております♥

オンボJLinkでOpenOCDです。JLink純正のドライバじゃないと外部に

デバッグプローブを引き出すことはできませんが私の場合はJLinkエミュが

可能なLPc-Link2を所持してるので通常はlibusb-1.0のみで十分だと思ってます。

ここでOpenOCDでEFM32シリーズを操作するためのコツですが…EFM32は

リセット直後の短い時間の間だけSWDの信号線が別の独自のデバッグ

プロトコルとして挙動するのでSRSTと組み合わせて操作することが

できません。したがって"connect under reset"は使用不可能になります。

誤って低消費電力モードにしてしまうとOpenOCDからの操作ではもう

元に戻せなくなりますので、くれぐれもご注意ください。

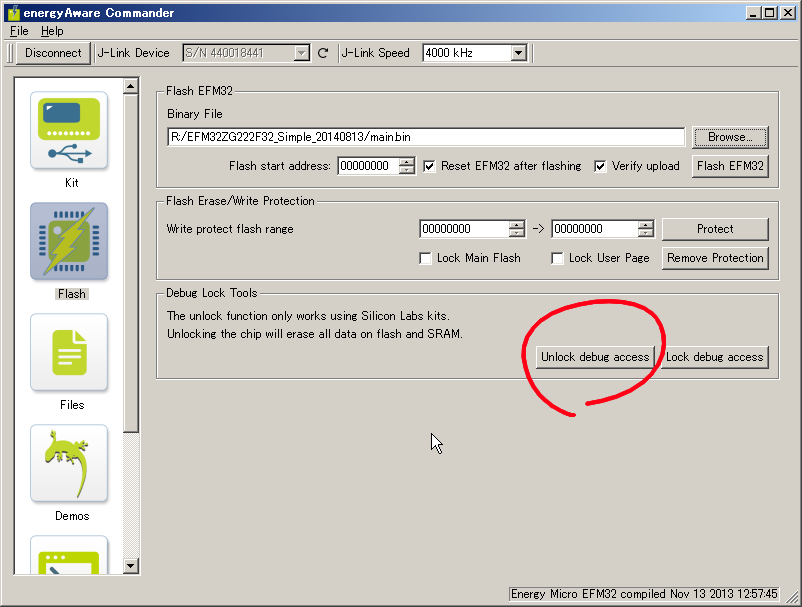

しかしながらEFM32板のオンボJLinkはsegger純正ドライバとEFM32が

提供するデバッグツール"energyAware Commander"から独自プロトコルの

操作が可能なため、初期状態に戻すことができるので心配はいりません。

ここまではEFM32とオンボJLinkについて述べてきました。私はJLink化が

可能なLPC-Link2を持っていますのでLPC-Link2にJLinkのファームウエアを

再び書き込みこちらも同じようにSWDで接続出来るか試してみたいと思います。

↑ターゲットはトラ技ARMライタという名のLPC11U35板です。

ライセンスの関係上NxP以外の製品で使うところはお見せできませんが

OpenOCDではほぼすべてのARMマイコンを書き込みデバッグできる攻守ともに

非常にバランスの良いデバッガアダプタとなりました。

20kBほどの同一のバイナリを同一のUSBポートから書き込んだときの

CMSIS-DAPとJlinkエミュとの速度の比較です。

*CMSIS-DAP on LPC-Link2

wrote 20480 bytes from file main.elf in 10.265428s (1.948 KiB/s)

verified 20204 bytes in 0.437491s (45.099 KiB/s)

*JLink on LPC-Link2

wrote 20480 bytes from file main.elf in 2.624950s (7.619 KiB/s)

verified 20204 bytes in 0.265620s (74.281 KiB/s)

CMSIS-DAPファームの時はOpenOCDの実装がせっかくのブロック転送機能を

フルに利用していない残念仕様のためやたらと遅いのですがJlinkエミュなら

バルク転送がびしばし使えるので超早いです♥但しSRST/TRSTの操作が

ちょっと怪しい所があります。

seggerの純正のツールではちゃんと操作できるので時間を見て両者の挙動の違いを

詰めて行きたいと思います。現状SRSTを必ず要する場面は限られていますので

JLinkエミュにしっぱなしの方がサクサク作業を進められると思います。

ねむいさんのおすすめです。

(※ただしNxP製品以外の書き込み/デバッグに使っちゃ駄目ですよ!)

20140820追:

F**K

今回は数日前のOpenOCDのコミットでHLA(HighLayerAdapter)系デバッガ

アダプタのcfgが一般の物に統合されたというかなり重要なことについても

お伝えしたかったのですが、JlinkのSWD対応の紹介で長くなりすぎましたので

次回じっくりと解説させていただきます。

免責・連絡先は↑のリンクを

↓SNSもやってます↓

powered by まめわざ

powered by まめわざ

- ARM/STM32 (119)

- OpenOCD (27)

- ARM/NxP (34)

- ARM/Cypress (5)

- ARM/Others (3)

- ARM/Raspi (1)

- AVR (13)

- FPGA (4)

- GPS/GNSS (20)

- MISC (87)

- SDCard_Rumors (1)

- STM8 (2)

- Wirelessなアレ (16)

- おきぱ (1)

- ぱそこんの大先生 (2)

- ブラウザベンチマーク (31)

- 日本の自然歩道 (28)

- マイコンでSDカード使うときは必ずプルアップしてね☆

⇒ ねむい (11/24) - マイコンでSDカード使うときは必ずプルアップしてね☆

⇒ ひかわ (11/24) - マイコンでSDカード使うときは必ずプルアップしてね☆

⇒ ひかわ (11/24) - マイコンでSDカード使うときは必ずプルアップしてね☆

⇒ ひかわ (11/24) - GNSSモジュールを試用する21 -SAM-M10Qが壊れた…!?と思ったら直せた(おまけあり)-

⇒ Kenji Arai (05/29) - GNSSモジュールを試用する21 -SAM-M10Qが壊れた…!?と思ったら直せた(おまけあり)-

⇒ ねむい (05/26) - GNSSモジュールを試用する21 -SAM-M10Qが壊れた…!?と思ったら直せた(おまけあり)-

⇒ Kenji Arai (05/24) - 中部北陸自然歩道を往く -砺波平野の県境を駆け抜ける!-

⇒ ねむい (12/18) - 中部北陸自然歩道を往く -砺波平野の県境を駆け抜ける!-

⇒ ひかわ (12/15) - STM32U0はぢめました

⇒ ねむい (08/07)

- January 2026 (1)

- December 2025 (4)

- November 2025 (1)

- October 2025 (1)

- September 2025 (1)

- August 2025 (1)

- July 2025 (1)

- June 2025 (1)

- May 2025 (1)

- April 2025 (1)

- March 2025 (1)

- February 2025 (1)

- January 2025 (1)

- December 2024 (2)

- November 2024 (1)

- October 2024 (1)

- September 2024 (1)

- August 2024 (1)

- July 2024 (1)

- June 2024 (1)

- May 2024 (1)

- April 2024 (1)

- March 2024 (1)

- February 2024 (2)

- January 2024 (1)

- December 2023 (4)

- November 2023 (2)

- October 2023 (2)

- September 2023 (1)

- August 2023 (2)

- July 2023 (1)

- June 2023 (2)

- May 2023 (3)

- April 2023 (1)

- March 2023 (1)

- February 2023 (1)

- January 2023 (1)

- December 2022 (2)

- November 2022 (1)

- October 2022 (1)

- September 2022 (1)

- August 2022 (1)

- July 2022 (1)

- June 2022 (1)

- May 2022 (1)

- April 2022 (1)

- March 2022 (1)

- February 2022 (1)

- January 2022 (1)

- December 2021 (2)

- November 2021 (2)

- October 2021 (1)

- September 2021 (1)

- August 2021 (1)

- July 2021 (1)

- June 2021 (1)

- May 2021 (1)

- April 2021 (1)

- March 2021 (1)

- February 2021 (1)

- January 2021 (1)

- December 2020 (3)

- November 2020 (1)

- October 2020 (1)

- September 2020 (1)

- August 2020 (1)

- July 2020 (1)

- June 2020 (2)

- May 2020 (1)

- April 2020 (1)

- March 2020 (1)

- February 2020 (1)

- January 2020 (1)

- December 2019 (3)

- November 2019 (1)

- October 2019 (1)

- September 2019 (2)

- August 2019 (1)

- July 2019 (1)

- June 2019 (1)

- May 2019 (1)

- April 2019 (1)

- March 2019 (1)

- February 2019 (1)

- January 2019 (1)

- December 2018 (3)

- November 2018 (2)

- October 2018 (1)

- September 2018 (1)

- August 2018 (1)

- July 2018 (1)

- June 2018 (1)

- May 2018 (1)

- April 2018 (2)

- March 2018 (1)

- February 2018 (1)

- January 2018 (1)

- December 2017 (2)

- November 2017 (2)

- October 2017 (1)

- September 2017 (1)

- August 2017 (1)

- July 2017 (1)

- June 2017 (1)

- May 2017 (1)

- April 2017 (1)

- March 2017 (2)

- February 2017 (2)

- January 2017 (2)

- December 2016 (7)

- November 2016 (2)

- October 2016 (2)

- September 2016 (1)

- August 2016 (1)

- July 2016 (1)

- June 2016 (1)

- May 2016 (2)

- April 2016 (1)

- March 2016 (2)

- February 2016 (1)

- January 2016 (1)

- December 2015 (3)

- November 2015 (1)

- October 2015 (3)

- September 2015 (2)

- August 2015 (2)

- July 2015 (3)

- June 2015 (3)

- May 2015 (4)

- April 2015 (2)

- March 2015 (4)

- February 2015 (1)

- January 2015 (3)

- December 2014 (3)

- November 2014 (2)

- October 2014 (1)

- September 2014 (2)

- August 2014 (2)

- July 2014 (3)

- June 2014 (2)

- May 2014 (1)

- April 2014 (1)

- March 2014 (4)

- February 2014 (4)

- January 2014 (3)

- December 2013 (5)

- November 2013 (4)

- October 2013 (3)

- September 2013 (2)

- August 2013 (2)

- July 2013 (2)

- June 2013 (3)

- May 2013 (2)

- April 2013 (2)

- March 2013 (2)

- February 2013 (2)

- January 2013 (3)

- December 2012 (4)

- November 2012 (2)

- October 2012 (2)

- September 2012 (4)

- August 2012 (1)

- July 2012 (3)

- June 2012 (2)

- May 2012 (3)

- April 2012 (3)

- March 2012 (2)

- February 2012 (3)

- January 2012 (3)

- December 2011 (5)

- November 2011 (3)

- October 2011 (2)

- September 2011 (2)

- August 2011 (2)

- July 2011 (2)

- June 2011 (2)

- May 2011 (2)

- April 2011 (2)

- March 2011 (2)

- February 2011 (2)

- January 2011 (3)

- December 2010 (7)

- November 2010 (1)

- October 2010 (1)

- September 2010 (1)

- August 2010 (3)

- July 2010 (4)

- May 2010 (1)

- April 2010 (2)

- March 2010 (2)

- February 2010 (2)

- January 2010 (3)

- December 2009 (3)

- November 2009 (8)

- October 2009 (7)

- September 2009 (5)

- August 2009 (4)

- July 2009 (6)

- June 2009 (6)

- May 2009 (14)

- January 1970 (1)

Copyright(C) B-Blog project All rights reserved.