あばばばば

…はぁ、今年も終わりですね〜…

今年の〆として、

STM32F107VCT用とLPC2388用、そしてSTM32Primer2用の液晶表示プログラムを

更新しました。

いつものおきぱにありますのでご自由に〜

そうそう、CodeSourceryの中のGCCが4.5.1になってLinkTimeOptmizationも実装

されていますけどもちろんそれにも対応しています。-fltoを付けるだけですが、

結構目に見えて違いが出てきますので試してみてください。

今年の後半は高専等の学生さんからの質問をたくさんいただくようになりました。

私もわかりやすい記事を書くよう努めたいと思います。あと「」からいないさんの

イラスト云々のお問い合わせも時々いただきますが"びょういんいけ"と的確に

対応しております。

…とりあえずもう液晶デバイスばっかいぢるのは卒業してねむいさん自身も

新たなるステージに進む必要があると痛感しています(キッ

まぁそう気張らずにtaobao等で購入した怪しいデバイスとかを消化していく

つもりです。やってるうちに新しいネタを思いつくと思います。

というわけでねむいさん来年から本気出す!!

東海自然歩道を徃く5(石山寺〜紫香楽宮)

前回石山寺でGPSロガーのロギングが途中で停止していた問題は石山寺以降で延々と

invalidになっていたことが判明。ということでGPSの受信感度を高めるために次の

2点の対策を講じました。

・STM32Primer2とGPSモジュールの距離を離す。

・GPSモジュールのGND-VCC間に10uF・B特性・6.3VのMLCCを取り付ける。

まあつまりはノイズ対策と電源のデカップリングの強化です。VCCがふらつくと受信

感度が大幅に低下するらしいですね。

さらに静電対策加工をしたエアキャップにくるみ振動対策も万全にした状態で、次の

ルートに挑みました。

↑前回到達した京阪の石山寺駅からスタートです。

今回はサポーターは付けないでテーピングで膝と足首をカッチリ固定して関節を保護

する方法をとっています。また、雪が降ることが予測されるのでトレイルスパッツを

事前に着用して万全の体勢でスタートしました!

↑石山寺入り口に到着。今回もスルっと滋賀です。

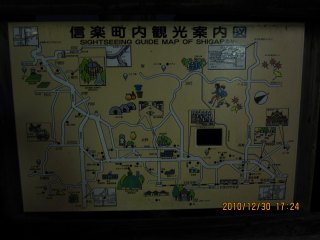

↑今回の目的地は紫香楽宮跡。23km程だそうです。

↑あり…???いきなりルートミスしてしまいましたorz

ていうか逢のみち湖のみち山歩みちの道標には東海自然歩道の緑道とか言う余計な情

報が書き足されていてさらなる混乱を招いています(怒

↑少し戻り東海自然歩道の複線ルート"山の辺の道"との分岐点を確認しました。

ふたたび南下します。

↑瀬田川洗堰(せたがわあらいぜき)を渡ります。

ねむいさんは"せたがわせんたく"と思いこみずっとそう読んでいた

おりこうさんです

↑たぬたぬの像が鎮座する大戸川緑地を走ります。

何度も言いますが滋賀ステージはルートミスしやすい分岐路に肝心な道標が無いく

せにどうでもいい場所にはうんちくを長々と書いた案内板が多く一瞬たりとも気が

抜けません…!

↑ぇえっと…ここを右折して"まっすぐ"か…"まっすぐ"ね…

↑・・・

ま た や っ て し ま い ま し た orz

目的地の田上公園と真逆ぢあないか!!!私の馬鹿1!!!!1

↑田上公園につきました。ここに着くまでに40分くらいルートミスしてしまいました…orz

公園内を通り、湖南アルプス登山口へそそくさと向かいます。

↑湖南アルプス登山口に到着です。近くの自販機で飲みほしたペットボトルをくず

かごに捨て、新しいお茶を購入しておきました。東海自然歩道は不動寺を目指します。

↑アスファルトの坂をひたすら登ります。

そういや今回は10km移動してますがまだトレイルに一度も入っていませんね〜。

↑宮川道の分岐に当たりました。

不動寺へは階段の道は登らずまだまだアスファルトの道を突き進みます。

↑さらに進んだところにお地蔵さんがありました。

少し前にスルーした休憩所と思われた場所が迎不動だったことを知り愕然とする。

このあたりで霰がちらつき始めました。レインジャケットをはおります。

↑霰は激しい雪にかわりましたがなおも登っていくと本日最初のトレイルとなる分岐

路に出ました。体に付着した雪はすぐさま水に変わりましたがデジカメの中に水を入

れないように撮影するためにひと苦労です。

↑雪はさらに大粒になって花崗岩の山肌をみるみるうちに白く染め上げていきました!

↑すっかり雪化粧になった泣不動とご対面です。

水まき用の水が凍結しています…つまり今の気温氷点下…!

↑泣不動を超えて雪が深くなった山道をさらに突き進むと不動寺の山門に到着しました

門を抜けて中に入っていきます。

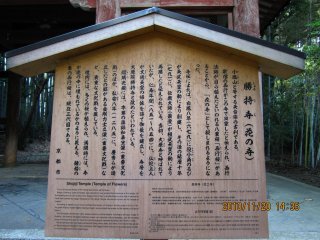

↑不動寺本堂の案内板です。

↑不動寺本堂に向かう階段の手前にある清めの水

…は既にがちがちに凍結していました…

↑雪が吹雪に変わり本堂の写真がまともに撮れませんでした!最悪です!!

かわりに石は取れました…。

↑最高峰にある奥の院です。太神山の三角点はすぐ近くにあります。

↑雪景色を見ながら昼食をとりました。

しっかしたった1時間ちょっとでここまで積もるとはたまげたなぁ

↑不動寺を離れ、次は紫香楽宮跡を目指ます。こっから先はひたすら下り!

画像は不動寺を下った少し先にある路傍休憩所です。

↑雪はやんで、今度は雪解けでぬかるむ林道をさらに駆けおります!!

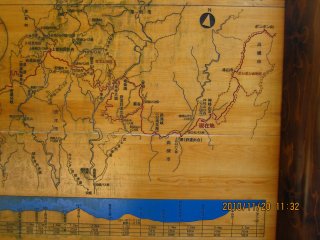

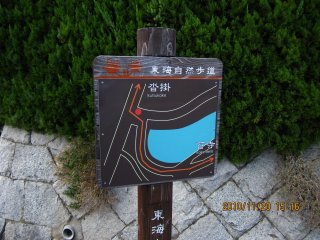

↑林道が終わり、アスファルトの道に出ます。画像のルートでさらに進みます!

↑三筋滝がある路傍休憩地を越え、少しのトレイルの跡つり橋を渡りふたたび

車道に出ます。

↑途中でうっかりこの施設に入りかけましたがそれっぽい道がありますが間違いです。

東海自然歩道は田代バス停まで車道をひたすらず〜〜〜っとまっすぐです。

↑田代バス停で左折し、トレイルに入ります…が、

昼に振った雪がすでに解けて非常にぬかるんでいます。ずっこけないように

慎重にに進みました。

↑倒木+ぬかるみ道…スパッツ着用してて正解でした。

↑木の橋が朽ちて崩れかけてます…うぎ

↑木の橋を渡ってすぐのところで砂利が混じった車道に当たります。

採石場を右手に見つつさらに駆け抜けます。

↑車道をず〜〜〜っと駆けおりるわけですが、途中に道標が全く無くルートミスしや

すいそうです。どんどん駆けおりて行って画像の場所で矢印のように移動しましょう。

↑林道を抜け、信楽の集落に出てきました。

またルートミスしやすい個所なわけですが、ここは道なりにまっすぐ行くのが正解です

↑交差点を越えこの階段を上がるとトレイルになります。

紫香楽宮跡はもうすぐです。

↑ここは道標が無く非常に迷いやすい分かれ道にでますが、画像のように右手に

進みましょう。

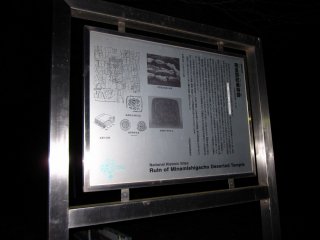

↑日が落ちてきた頃、紫香楽宮跡に到着です。

東海自然歩道はこの真ん中を通り抜けます。

↑本日最後のトレイルとなる紫香楽宮跡の北入口までの道を駆け降り、車道に出ます。

↑本来の予定はたぬき村でたぬたぬの置物を買って雲井駅から帰る予定でしたが…

営業時間が過ぎて閉店していたのでかなわずorz

雲井駅に着いた頃電車が来るのが1時間以上先だったので紫香楽宮跡駅まで走り切る

ことにしました。

↑車がびしばし通過する車道を走り抜け紫香楽宮跡駅に到着しました。すでに真っ暗です。

次回は果たせなかった置物を買いに雲井駅から出発する予定です。

というわけで今回の走行で今年の走り収めとなりました。今回はテーピングでがちが

ちに固めたおかげで一切故障せず紫香楽宮跡駅まで膝があげで走り続けることができ

ました(一部登坂・登山道除く)。しかしながらやっぱり集落でルートミスしまくりです

今回の大ミスさえ無ければたぬたぬの置物買ってホクホク顔で帰宅できたものを…ぐぬぬ

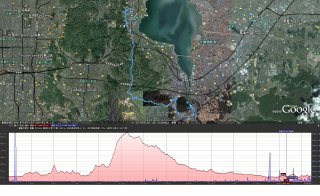

そしてGPSのデータですが、ノイズ対策が功を奏したか分厚い雲+深い森+大雪にも

かかわらずデータがあさっての方向にならずしっかり捕捉してくれていました!。

またエアキャップにくるんだことによって途中で降った大雪の水分が侵入するのを

防いでくれたようで今設計中のGPSロガーにも同レベルの対策施したいなと考えてます。

今回記録したNMEAの生ログはこちらに。

間引きしたGPXのデータはヤマレコの私のページにあります。

次回はクソ寒い1月中旬に再開するつもりです。それまで平地でトレーニングです。

東海自然歩道を徃く4(大津京〜石山寺)

次の走行に向け、STM32Primer2を使ったGPSロガーを少し改良しようと

思っていましたが、時を同じくして迫るクリスマス向けの虹裏ネタ戦線に

時間と全力を出し切ってしまっていました。

当日はいないさんのイラスツとかも戴いちゃったりしてホントにありがとう

ございました♥やってて良かった虹裏メイド♥

…というわけでGPSロガーに何も手を加えないまま次の走行を行いましたorz

↑前回は近江神宮で終了しましたが、JR大津京から近江神宮までアプローチ

するのはちと遠いです。しかしながらあえて東海自然歩道の道をトレース

しつつ近江神宮まで行きます。

↑"JR大津京"の文字がなんか変だなと思ってよく見るとハトさんでした。

↑はぁはぁ…滋賀ステージは前途の如く道が非常に分かりづらいのですが

ここにたどり着くまでかなり苦労しました…。

↑前回真っ暗だった桜門です。

↑同じく前回は真っ暗で全く分からなかったのですが、幼稚園の門のはじっこに

東海自然歩道のルートがあります。

↑端道を抜けるとすぐに宇佐八幡宮への道を含む叉路に出ます。

東海自然歩道の正規ルートは画像のとおりです。

ねむいさんは宇佐八幡宮に寄り道しましたが…この時の急な下りで不用意に下ったため

いきなり両足をいわせてしまいましたorz…最初で躓いてしまいました。

↑このあたり、道標が全く無いので注意してください。

ねむいさんが通過した最短ルートは画像のとおりです。

↑まぢですか…

↑…やっと道標が見えてきました…てか肝心の場所にないとかマジ

↑分かりづらい道は延々と続く…

↑セレッソコート西大津レイクヒルズ前です。

東海自然歩道の道標はここは"ユースホステル"となっています。

↑法明院を通り、三井寺へと向かいます。

↑法明院の本堂にはたぬたぬの置物が!!♥

↑法明院の奥に祀られているフェロノサ博士の墓です。

↑三井寺に向かう道で法明院周辺は枯れ木が多いトレイルがあります。

ねむいさん音羽山に行く前からすでにグロッキーです…。

↑オンドゥルルラギッタンディスカー!

↑三井寺の入り口です。拝観料(ry

↑三井寺を抜けた後、琵琶湖疏水を通過し、長良公園へと向かいます。

↑長良公園から先は登坂が続きます。しかし分かりづらい道標がない一本道となり、

逆にほっとします。

↑音羽山の登山口に到達しました。またこの道標か…(怒

↑登山口を上ってすぐの展望台にて大津の街を望みます。

↑登り始めたときに気付いたのですが霜柱が見られました。体があったまってて

気づきませんでしたがかなり気温が低下しています。

↑逢坂の関跡です。

眼下には国道一号線が走っています。

↑東海自然歩道専用の歩道橋を通りました。

この先にある鉄板が凍結していて異様に滑りやすく、冷や冷やしました。

↑今度は容赦無い階段攻めがねむいさんの膝を襲う…

↑朽ちた道標の上に新しい道標がおっ立っています。頂上まであと少し!

↑音羽山頂上に到達しました!見晴らしが素晴らしいです。

ここで昼飯を食べて休憩です。

↑次は今回のゴール地点、石山寺へと向かいます。下りで8kmだから楽勝ですね〜

…と思っていましたが、2時間後今走っている場所が道に迷いやすい滋賀ステージだ

ということを思い知ることになります。

↑パノラマ台からの琵琶湖周辺です。

↑千頭岳を通って石山寺に向かうルートもありますが今回はあまり体調がすぐれないの

で直行で石山寺を目指します。

↑せっかくの下りのトレイルなのですが両足が故障し上手く走れません…ぐぬぬ

↑西山路傍休憩地で見上げた冬の空。

↑この門を抜けてすこししたら今回のトレイルは終わり、後は石山寺までアスファルト

の道になります。

↑石山寺への途中にある松尾芭蕉ゆかりの地、幻住庵に立ち寄りました。

幻住庵は近津尾神社の敷地内にあります。

↑幻住庵です。

↑幻住庵を抜けて国分の住宅街まで来ました。

逢のみち湖のみち山歩みちの分かりにくい道標を頼りに石山寺まで向かうだけです。

↑…石山寺まだかな…やけに遠いな…

↑はぁはぁ…やっと着いた…しかし…

石山寺の案内板を見て、ねむいさんが本来とるべき道と真逆の道を進むルートミス

をしていたことが発覚!!!orz

↑石山寺を拝観する気はないのでそのまま入口の前を通過。北上し、東海自然自然歩

道の正規ルートを探します。

↑やっとこ正規ルートをめっけました。

次のスタートは京阪石山寺駅からです…。

↑んでもって日没まで時間があったので瀬田唐橋を見てJR石山駅までそのまま走りま

した。私の場合、JR石山から帰るとすぐに京都に帰れてしかもてい(ryので…

今回はいきなり両足の機能を低下させてしまった上に豪快なルートミスをかまして

しまいましたorzてかもう迷いやすい滋賀ステージ自体がやだ…

んでもってGPSのデータ、今回はJR石山駅までログ取りしたつもりでしたが石山寺から

先のログの取得がなされていませんでした。取得停止直前のNMEAのデータがずっと

Dead Reckoningに転がってて(空が開けて晴れていましたが…)アンテナの調子が悪いの

か冷気にさらされてGPSの性能が低下したのかちょっと調査が必要ですね…

今回記録したNMEAの生ログはこちらに。

間引きしたGPXのデータはヤマレコの私のページにあります。

東海自然歩道を徃く3(鞍馬〜大津京)

今回は叡電鞍馬駅から比叡山を経て滋賀県の大津京まで走りました。前回GPSのデータ

がかなり飛んでた個所がありましたが、今回わざと寄り道したり深い森の中で立ち止

まったりしてどのように捕捉しているかも確認します。

↑朝の叡電鞍馬駅。

観光客はまだほとんどおらず、駅舎はひっそりと静まり返っています。

↑紅葉もほぼすべて落ち、冬の様相を見せています。ひねもすのたり氏の師匠に

そっくりな天狗に見送られ、スタートです。ていうか転生乙と言いたいほど似ている…。

また、今回は40km以上移動するので足まわりの装備は完全にし、さらに念入り

にストレッチを行っています。

↑ぬふぅ!

↑スタート直後に見える、鞍馬寺の山門です。

休憩ポイントは三千院と比叡山根本中堂だけの予定なので拝観はせず入口だけ撮影です。

↑東海自然歩道の道標がタオルで隠されていやがりました…

いきなりルートミスするところでしたわオホホホホ♥

↑車道から逸れるとすぐに薬王坂へのトレイルが始まります。

のぼりが急でいきなり徒歩になる女、ねむい!

↑薬王坂の峠に当たる部分です。此処を下ると静原の集落へと行きます。

↑静原の集落の中を通り抜けます。ここから江文峠を目指します。

残念ながらこの日は一日中小雨がパラついていました。よってGPSの精度も…

↑"ほっとする里"とのこと。逆向きに捨てられたおしるこの缶が静原宣言に

無言の挑戦をしています。人と自然は分かりあうことはできないのか!?

↑・・・・

↑朽ち果てかけた江文峠の看板。道路を超えてさらに進むと

金毘羅神社の登山口がみえます。

↑大原への道。しばらくは車道に沿って走ります。

↑別ルートからの金毘羅山の登山口。てかなんですかこのフォントは…。

↑井出の集落に入ると再びアスファルトの車道が続きます。今回はロード対策も

完璧で脚へのダメージの蓄積を最小限にとどめています。そんなこんなで大原へと

向かう看板が見えてきました!

↑"おつがもり"と思っていました…。ここから寂光院を通り、三千院へと向かいます。

↑寂光院入口。中を見るのにお金がかかるのでスルー(おい

↑次は三千院です。やっぱあっちも金取られるんだろうな…

↑東海自然フォントのでかい道標?がアピールしています。もうすぐです!

↑三千院へと続く道はみやげ物屋さんが立ち並んでいました。観光客の方もかなり

増えてきていますのでこの区間は徒歩の徐行運転〜

↑京都大原三・千・院(テレレレン

恋に疲れた女 がひとり〜

予定通りちょっと此処で休憩です。拝観料がかかるとかマジしてる時間はあまりないので

京都大原三・千・院(テレレレン は、中に入らず入口だけ撮影〜(←しつこい

↑てわけで門前通りの食べ物屋さんで小休憩です。

お団子と甘酒を注文しました。この甘酒、600円もして観光価格なんやなとか思っ

てましたが酒粕がヤバいくらいのボリュームで入っており消化しやすい状態で炭

水化物を摂ることができたのでまぁ良しとします(ほとんどアルコールなかったけお…)

↑三千院を離れ、次は比叡山へと続く仰木峠へと向かいます。

↑アスファルトの道路からトレイルに切り替わったところでまた謎のフォント

の道標があらわれました…

↑小雨が降り続く天気のためか深い森におおわれた仰木峠へのトレイルは暗く

鬱蒼としています。ていうかが登坂がめっちゃきつい…はぁはぁ。

↑ぁっああああと少し…はぁはぁ

↑仰木峠のてっぺん。いつも長ったらしく解説文が全く無く男らしいです。

(代わりに近くにあった東海自然歩道ではない別の看板には解説が描いてありました)

↑仰木峠を越えていよいよ比叡山の寺院群に向かいます!まずは横川中堂へ!

この道標から察するに根本中堂は地面の下にあるのか〜★なんて一人で

ボケ突っ込みしてました…。すでに精神が疲れ気味…

↑横川中堂に向かう果てしなく長い階段たち…

ねむいさん的にはこの擬似木の階段は足に優しくないので大っきらいです1!!

登ってる間"くらまとひえいと言えば有名な黒の章ですよね〜"とか邪念ばっかり

頭に浮かんでました…。

↑ひたすら階段を上っていると比叡山延暦寺の寺領に入ったことを知らせる

看板がありました。お金をとられずに中を通過できるようですね…

↑さらにひたすら登っていくと比叡山ドライブウェイが見えてきます。

比良山の解説が書かれた路傍休憩所(ベンチもろくに無い只の広場)で水分を補給した

あと東海自然歩道専用のドライブウェイの下を通る土管をくぐり先に進みます。

↑スーパーマリオみたいな気分ですね…

この先ドライブウェイと鉢合わせするたんびに土管をくぐることになります。

↑比叡山延暦寺の北端、横川中堂の入口です。

比叡山ドライブウェイと並走したあと横川中堂から分岐の東海自然歩道と合流します。

↑ヤダ〜!怖いわ〜〜

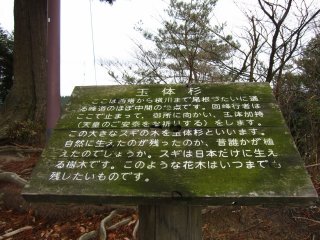

↑横川から西塔に向かう途中に玉体杉を見ます。

↑ト

レ

イ

ル

↑ここをくぐると西塔はもうすぐです。

↑若山牧水の俳句が刻まれていました。

↑西塔本堂の釈迦堂です。

建物の端にはえろい人のありがたい物語の解説とかがありました。

↑にない堂の常行堂と法華堂です。

↑述べよと…?いないさんのおぱんつくんかくんかしたいが我が志ですが???

やめれ石投げるな

↑浄土院です。

↑お次は東塔、大講堂です。

そいえば本来は拝観料がかるのですが、東海自然歩道のハイカーということを伝え

れば特別な区間だけはただで通過できます。この日比叡山はかなり気温が下がって

いて冷気ですっかり顔がこわばった私はまともに言葉をしゃべれませんでしたが受

付のおじいさんはビビりながらもとおさせてくれました…とおもいます。

20121014追:

収入が落ち込んできたらしく、「ハイカーを装ってタダで見学するやつがいるから」という名目で

比叡山参拝に興味が無いハイカーからも入山料を強制で盗りやがるようになりました

しかし、大比叡経由で正規ルートの無動寺谷に余裕で行けるのでそっちをを進みましょう。

↑休憩ポイント根本中堂に到着です。

根本中堂の入口の階段の向かいに休憩所があるのでそこで食事と休憩をしました。

↑サポーターとテーピングも締め替えて再スタートです。まずはケーブル延暦寺

まで。体温もかなり低下していたのであったまるまでゴアのレインジャケット

を羽織りました。

↑ケーブル延暦寺のすぐ奥に無動寺谷の入り口があります。このさらに奥には

弁財天が祀られているそうです。下り坂を延々と進みます。

↑無動寺谷の弁財天堂の入口です。どんどん下っていきます…。

↑弁財天堂に到着しました。結構な場所にもかかわらず、参拝されている方も

多いです。今回は明王堂は寄りませんでした。

↑そしてさらに奥に進みます。道が険しくなり山肌の一部に小仏が点在する形にな

っています。最奥に橋があり、これを渡るともう寺社は見られなくなります。

↑延暦寺の寺領はまだ続いていますが、ここから先は比叡山をひたすら下山する

トレイルです。が、いきなり崩れている個所がありました。この区域を渡る方は

冬期は絶対に滑落しないようご注意ください。

↑ここまで走りとおしてきてさすがに足に疲れがたまってきましたが、

ゆるい下りのトレイルのおかげでサクサク進めます♥

↑桜茶屋路傍休憩地に着きました。茶屋とか書いてますがただの広場です。

↑路傍休憩地を超えると下りの階段攻めがはぢまりやがりました…。

足を言わさないように丁寧におります。

↑この木のスロープ、やばいくらいトラップです。表面に地衣が生えていてものすごく

滑ります。無いように見えるのはねむいさんがケツで尻もちついて滑って地衣をは

ぎ取ったからです…。素直に左側の道をくだりましょう…。

↑夢見ヶ丘に到着しました。延暦寺の寺領ともここでおさらばです…。

↑さて、どんどん下っていくわけですが、この季節落ち葉が多いです。

落ち葉の下に隠れた浮き石を踏まないようにバランス崩しまくりながらひやひや

降りていきます。

↑頑張ってきましたが此処の場所で落ち葉や木に足を取られて転がるように滑って

いきましたorz

しかしリアルJK時代に習った受け身のおかげで(今回は)無傷で生還です!

↑ぁー…もう日が落ちてきました…

↑砂防ダムをいくつか越え比叡山の麓、南滋賀まで降りてきました。

すでに東海自然歩道は滋賀ステージに入っています。

↑崇福寺跡です。

↑"志賀"の大仏と百穴古墳群です。

どんどん日が落ちてきましたがもう市街まで降りてきたから安心

…と思っていたのが大間違いでした1!!

↑滋賀里まで降りてくるといつもの東海自然歩道の看板はなくなり

逢のみち湖のみち山歩みちとかいうふざけた名前の道案内がおっ立っています。

東海自然歩道のほかに地元の歴史探訪の道も同じく記載してあり、これが非常に

分かりずらいです!

↑???ドコココ???

↑???これって近江神宮???のわりにはなんだか???

↑迷いに迷って小一時間、やっとこ正規のルートをめっけました…。

東海自然歩道とは違う散策道のルートが水色で示されていてねむいさんこれずっと

川と勘違いして延々と同じ場所をぐるぐる回っていましたorz…最後の最後で…

↑やっとこ近江神宮の敷地に入りますが灯りが無いこの周辺は5時台で真っ暗。

万が一のためにLEDのライトも持参していましたが、足元の安全を確保するのが

精いっぱいでタダでさえ分かりづらい滋賀ステージの道標を見落とすことが

予見されたので今日はここで終了としました。

↑近江神宮の桜門と鳥居…を映したつもりですが真っ暗過ぎて何が何だか・〜・

とりあえず次回はここからスタートすることになります。

↑あーところでJR西大津じゃなかった大津京にはどう進めばよひのでせうかと、

延々と南下していくと駅に当たりましたがこれ多分京阪だなこんなに近くにJRの

駅無いし電車賃高くなるなと思っていましたがドンピシャの大津京駅でしたラッキー!

ホントは近江神宮抜けてこの近傍まで来たとこで終了したかったのですがまぁ

よいでしょう…いいのかなこんないいかげんで…

えっと今回はアスファルトはほとんどなく、トレイルがほとんどでしたので43km近く

走りとおしてましたが大した怪我もなくゴールでき、合格点です。

ただ集落で相変わらずルートミスして時間と体力を浪費する癖がついちゃってますか

らこれは治さないとあとあとつらいかもです。

んでもってGPSのデータですが、今回は前半〜中盤の終わりまで分厚い雲に覆われて

小雨がぱらつく天気のせいでかなり精度が落ちてました。特に深い森の中や山中の

トイレに入るとDead Reckoningどころかログの取得辞めちゃってるようで至る所に

とんじゃっています。時間の関係でファームやハードウエアの改造ができないので

次々回から本格的な対応をするようにし、次回はそのままでログ取りをするつもりです。

今回記録したNMEAの生ログはこちらに。

間引きしたGPXのデータはヤマレコの私のページにあります。

ヤマレコのデータだと50km以上走ってることになっていますが

正しくは43.1kmです。

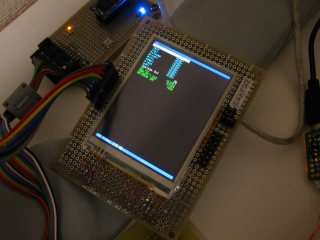

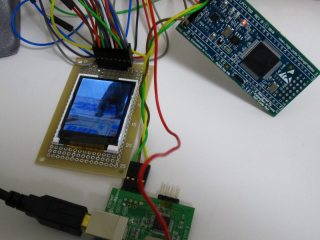

中華TFT液晶モジュールを動かしてみる(概論)

※今回の記事は適宜追加・修正していきます。

Arduino等のプロトタイプボードを使ってaitendoさんで売ってるようなMCUバスで動

かすタイプのTFT液晶を専用基板起こさずに無理くそうごかそうとするとどうしても

ジャンパ線山盛り配線になってしましますがこれを8bitじゃなくて16bitバスでやって

みるとどういうことになるかというと…

こういう地獄絵図になるわけでしてもう二度と横着しないと心に誓う。

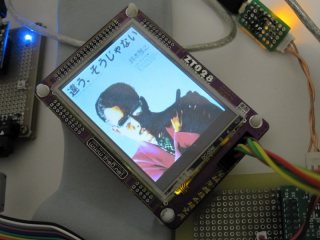

さて、上の画像表示に使ったのはコントローラICにILI9327をもつDST9901A-NHと

いう3.2インチ、WQVGA(240x400)の液晶モジュールです。データシートには

コントローラICがHX8352Aとか書かれていますがブツはちゃんとILI9327です。

aitendoさんでも同じのを扱っていますが、私はtaobaoで他の商品と一緒に

まとめ買いした物です。

(ねむいさんはHX8352Aのものもちゃんと持っててこれはDST9901A-NHとくりそつなnです

が8月位に一度ぱ…動かしてるところをお見せしてますね〜…ぬふふ)

データシートや製品紹介に記載されてる内容が現物と全く違うとか言うのは

中華液晶だけでなく中華製品にはよくある話ですが、TFT液晶モジュールを使って

何かを作るのではなくてモジュールそのものを動作させ(ただけで満足して飽き)

ることが目的と化してしまったねむいさんが得た情報をtaobao経由の購入の

事例にからめてお伝えします。

基本的にTFT液晶(とOLED)モジュールは大きく分けてRGB,MCU,シリアルの3つの

接続方法があります。MCUバスとシリアルバスで接続できるモジュールはフレーム

バッファを内蔵したコントローラICを必ず持っていて、AVR等のメモリ資産が無い

小規模のマイコンでも簡単に扱うことができます。

今回はそのMCUバスとシリアルバス接続方式のモジュールついて説明します。

●MCUバス接続方式について

マイコンとモジュールを繋げる基本構成は下図のようになっています。

↑i8080タイプのMCUバスの場合

ほとんどのモジュールはi8080タイプの8bit若しくは16bitのMCUバスとして

アクセスを行います。一部のモジュールではM68kタイプのアクセス方式を選択

できるものがありますが一般的にi8080タイプのアクセス方式の方が圧倒的

多数となっています(例外的にHD44780とかはM68kタイプですね)。

中規模のマイコンが持っている外部バスで接続したときは、マイコンからは

アドレスが2つだけあるSRAMに見えることになります。

このi8080タイプの方式はMIPI AllianceDBI(Display Bus Interface) Type B

に相当します。

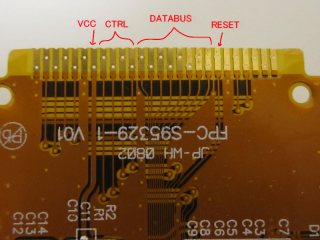

また、データバス幅はコントローラICのデータバス幅選択ピン、ILI系列のICならIMx

に当たるピンをモジュールへのリセット信号入力時に信号レベルを確定しておくこと

によって選択されます。モジュールによっては外部まで出ておらず、FPC上のチップ

抵抗の配置によって決定しなければならない物や16bit幅に固定されてしまっている

ものがあります。

逆に低解像度でサイズが小さいものはFPCの面積的に8bitに固定されていたりします。

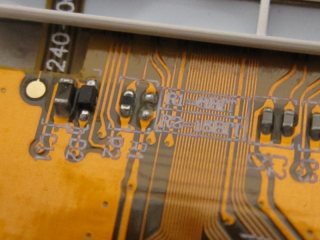

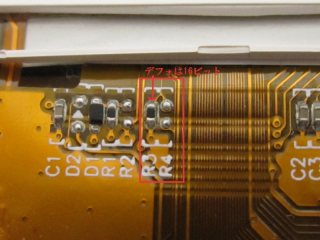

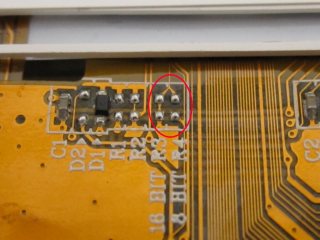

以下にaitendoさんでも購入できるモジュール達のビット幅変更箇所等を。

STM025QVT-001はソフトウエアからビット幅が変更可能な逸品なので

おきぱにあるソースコードを参照のこと…。

YHY024006A

EGO028Q02

上二つはFPC上のジャンパ抵抗(0ohm)の配置でバス幅を決定。

WBX280V009

FPC上のジャンパ抵抗(0ohm)を画像の位置に移すとIM0ピンが外部に出る。

…と以前書きましたが最近出回ってるのは少し違う模様。

なんと写真に示すとおりFPC上のパタンで16bitバス固定になっていました。

8bitバスで使ってる方や、Ardunio使いの方は別のTFT液晶モジュールを

使用しましょう。

DST9901A-NH

ビット幅選択ピンは外部に出ている。FPC上に抵抗を実装できるパタンはあるが、

前途の理由でFPC上で作業は不要。

ちなみにFPC上の該当のピンにIMxが出ていなくて実質上NC(NoConnect)になって

るモジュールもありますが、UEW等の極細の線でジャンパを飛ばしてやれば無理やり

ですが外部から選択もできます。ていうかこうしておく方がなにかと便利ですよぅ!

●シリアル(SPI)バス接続方式について

マイコンとモジュールを繋げる基本構成は下図のようになっています。

今日びの一般的なマイコンではほとんど有しているSPIインターフェースを用いて

接続することができます。基本的にMCUバス接続方式とアクセスの手順は変わらず、

パラレルのデータバスがシリアルになっただけです。

比較的小規模の解像度のTFT液晶/OLEDモジュールがシリアルバスの接続方式を

有しています。一部のモジュールでは外部ピンの設定によりMCUバスも選択できる

ものがあります。

このとき一部のコントローラICではシリアルバス接続だとREADができないものが

あります(よってMISOが不要)。

ST7735は一つのラインがMOSI/MISOを兼ねていたりして制御は少々特殊です。

READもするのならハードウエアSPIよりGPIOのソフトSPIの方が使いやすいです。

この方式はMIPI AllianceDBI(Display Bus Interface) Type Cに相当します。

QVGA以上の解像度ではコントローラICがサポートしているにもかかわらず設定用

ピンが外部に出ていないためシリアルバス接続方式が選択できないものがほとんど

でしたが2023年ではHVGA(320x480)解像度でもSPIインターフェースがありますね…。

逆に大きい解像度のRGBインターフェースをもつパネルにもSPI用のピンが出ている

ことがありますが、これはリフレッシュレートやガンマ値の設定専用という

あくまでRGB_IF(MIPI DPI(Digital Pixel Interface))の補助用です。

以下にシリアルバスで接続できるモジュールたちを。

aitendoさんのおなじみ小型OLEDモジュール。バス選択ピンの設定によりMCUバス

接続方式も可能です。このキャリーボードはSPI固定になっています。

コントローラICはSSD1332。少々癖があります。

・CSは8クロック目でD/Cの同期をとるため、下げっぱではだめ。

同じくaitendoさんでも売ってるH161T01。これを使った「TFT-LCD Shield」が

MTM06でNetSynth.orgのブースにて販売されました!そうだね宣伝だね。

お問い合わせはshield.ioはねむいさんまで!!

taobao経由で購入したシリアルの他にRGB,MCUバスも選択できてQVGAな液晶。

しかし前途のとおりコントローラICがSUCKと言う罠

同じくtaobao経由で購入した、シリアルの他にRGB,MCUバスも選択できて

QVGAな液晶。これはコントローラICが馴染みのILI9325なのでさっきのと違って

暴走とかしないで安定して動きます♥♥

…と思ったらdeviceIDを調べるとILI9325フルコンパチのILI9328であることが

分かりました…。まぁこの程度のチャイナリスクは想定済みです。

最近ebayを試用したときにego-chinaさんから購入したSPI接続専用タイプの

TFT液晶モジュールJD-T18003-T01。コントローラは皆さんおなじみのST7735です。

高速性は必要なくてちょっとした表示に使いたいなんて時に重宝します♥

そして小動物の足。

20110519追:

JD-T18003-T01には型番・外見はまったく同じですが、中のコントローラICが

異なる品種(ST7735R)があります。

ST7735RのものはST7735と初期化手順が異なるのでST7735のコードでは一切

動きません!ご注意ください!

しかもご丁寧にRDIDxで読み出すデバイスIDまで一緒なので私のいつものの

ディスプレイドライバのソースはST7735とST7735Rは分けてあります。

敢えてそうしてあります。

↑購入したばかりの状態だと保護シールのはがしタブの色の違いで

見分けがつきます…

さて、これらのマイコンから簡単に扱える液晶/OLEDモジュールは少し前までは国内

向けのリユース液晶をボッタ価格で購入せざるを得なかったのですが、現在は大陸系の

電子部品屋であるaitendoさんがいわゆる中華TFT液晶モジュールを販売していて、

日本国内でも使いやすく安価な液晶を手に入れることができるようになりました。

通常の電子工作に使用するならば入手性・価格性・資料性・ユーザともにaitendoさん

で扱っている商品で十分なのですが、もっとマニアックなのを使いたいとかあやしい

液晶モジュールををあえて動かしたいとかいう奇特な人にはtaobaoで購入することを

お勧めします。こっからが今日の本題です!

●taobaoで売っている商品を買う

先ずtaobaoのメインサイトで欲しい商品を検索して探します。検索のときには当然

ひらがなカタカナはNGです。TFT液晶モジュールを探すなら"液晶屏"とかのキーワー

ドを絡めてみましょう。

めぼしいものを幾つか見つけたら買いたいものをいったんリストアップしましょう。

国を跨ぐので中国国内送料に加えて国際送料がかかります。小種類・少数だと効率

が悪いのでよく考えて買う物を決めましょう。

買いたいものが決まったら日本国内で購入代行をしてくれる業者さんに依頼します。

日本国内から業者挟まないで直接購入するのは日本住みでなおかつ故郷にも生きた

銀行口座を持ってる中国人くらいしか無理だと思います。

購入代行業者さんも業務形態・料金の計算方法などはさまざまですので説明をよく読

んだり質問した上で自分が購入する予定の物・値段・量・そして店舗数を考慮して

最適なところを選びましょう。料金の支払いは、落札作業前と日本に発送される前の

2回にわけて請求されることがほとんどです。

業者さんを選んだら購入依頼のやり取りを行いますが出来るだけ詳細を伝えるように

してください。こちらでは周知のことでも担当の人は基本的に部品知識は無いので

意図が伝わらないことが有ります。これこれこういう理由でこうしてくれ・こう伝え

てくれとお願いしましょう。また、購入は現地の落札担当の人が相手先店舗の人とや

りとりを行うことがほとんどです。その際に不明な点がある時は質問が返ってくると

きがあるので丁寧に分かりやすく返答しましょう。また価格が半導体部品で1元とか

異様に安い値段設定されているものもありますが、これはたいてい万個単位で購入し

た場合の価格のことで、**個なら一つ**元だがそれでもいいか?と返事がきます。

逆に他の店舗と比べて2/3くらいの微妙に安い値段で取り扱ってるのはリマーク品や

フェイク品がまぎれている可能性があるためよく吟味してください。

それと超重要な事柄ですが相手先店舗が製品紹介文に"資料は配布する"と明記され

てある時は落札時に必ずもらうようにお願いしましょう。言わないとブツだけが

来て解析に大幅に時間がかかります。もらえるものは全部もらってください!

20110404追:

taobao代行王さんで購入代行依頼した際に上記のお願いしても無視されます。

自力解析出来るor過去に動かした経験がある物じゃないとお勧めできません

しかしこれだけよく考えてやりとりしてもお国柄とんちんかんになりがちですが…

…っというわけで落札が終わりお目当ての商品が届きます…物や地域にもよりますが

2010.12現在だと購入代行依頼してから早くて3週間弱で手元につきます。

いていEMSで届けられます。

●実際に解析して動かしてみる

↑2.2寸の液晶モジュール。

落札時にデータシートを送ってくれと何度も頼みましたが対応してくれませんでしたorz

こういうことは非常によくあります。仕方なく自分で解析を行います。

解析の流れは以下の手順で進めます。

ピン配置の推定

↓

コントローラICの推定

↓

初期化手順の決定

↓

基本動作確認

TFT液晶モジュールを数種類以上触られてる人はご存知かと思いますが、FPCの

ピン配置はメーカーが違えどほぼ同様の"定番"なパタンのものがあります。

たとえばEGO028Q02とWBX280V009はピン配置が全く同じでキャリーボードが

使い回しできたりします(YHY024006Aもピッチは違いますがピン配置は同じです)。

そのことから同じピクセルサイズ&インチ数の液晶モジュールの中でデータシートが

手に入るものを調べ、記載されているピン配置から詳細不明のモジュールの

ピン配置を推定することができます。

幸いにもこのモジュールは一目しただけでわかるレベルでパタンが別れていて

容易にピン配置を推定することができました。

次に、液晶のコントローラICの推定を行います。ピン配置の推定した時と

同じように似たサイズモジュールのデータシートより候補とするコントローラICの

型番を控えます。

2.2寸のものは176x220ピクセルの品種が多いようですね。176x220ピクセル対応の

品種をあらかじめ絞り込んでおきましょう。これをもとにコントローラ内の

レジスタの値を読み出し、コントローラICの決定を行います。大抵は00h番地の

レジスタにコントローラ固有の"device code"をもっています。

ILITEK系列のものはほとんどこれでコントローラの種類を判別できます。電源電圧は

LED用電源を除いて3.3Vでほぼ事足りますが、一般的にはLCDモジュールでは標準的な

2.85Vが作れたらそれに越したことは無いです。

しかしこの液晶モジュールは読みだしても0x00が帰って来るだけでした。違う番地の

レジスタに値を放り込んで読むと放り込んだ値が正しく返ってくることから読み書き

はきちんとできていることが分かります(これができていない時はピン配置の推定まで

戻って調査しなおしです)。

私は上の結果から、176x220ピクセル対応で特定のレジスタ番地にdevice codeが無い

品種のものとして"HX8340B"がこの液晶モジュールに使用されていると推定しました。

ここまで絞りこめたら後はネットでこの型番を検索して初期化手順を調べます。

たいてい中華サイトから見つかるでしょう。なんせ中華液晶モジュールですから…。

ところでコントローラICのレジスタの値を読み出すとか言ってるけど具体的にどうすれば

いいの?という話になりますが、私の場合は動作実績があるILI9325系列のプログラム

を使用し読み出しを行っています。これはChan氏が公開しているOLEDテスト用の

プログラムをベースに各液晶モジュールにも対応できるように構造化させたものです。

またchan氏のFatFsのテストプログラムも兼ねています。

おきぱへ

上のおきぱにあるコードで実践していますが、"汎用で使える抽象的なレベル"と"

デバイス固有のレベル"なコードとを分ける、プログラムのライブラリ化/モジュール化

をしておくようにすると、未知の液晶/OLEDモジュールを調査する時やトラブル

シューティング時の問題の切り分けにも役に立つかと思いますので、コードサイズや

速度を気にしない方に強くお勧めします。

話は脱線しましたが、HX8340Bの初期化手順を作り、確認用プログラムを走らせます。

おっし!

こんな感じで上手くいけたら目的達成です。画面が真っ白でうんともすんとも言わない

場合はピン配置やコントローラICの推定まで戻って解析を進めましょう。

この液晶、大きすぎず小さすぎずで手軽に扱える掘り出し物を引き当てたみたいで、

ねむいさん的にはとても気に入ってます♥

次構想してる基板に載せちゃおうかな見たいな

20110824追:

その後の調査で宇顺电子のS95329というS95215Aを改変したモジュールである

ことが確定しました。

20111110追:

さらにその後改訂版のデータシートを手に入れ"Read HIMAX Device ID"

コマンド(0x93)でDeviceIDを読み出すことに成功しました。

データシートや資料が手に入ればここまで苦労することは無いのですが、何せ相手は

大陸なので資料が手に入ったとしてもまだ安心はできません。ふつーに全く違うデバ

イスの資料付けてきたり素で勘違いしてたりなんて日常茶飯事で私が経験してるもの

だとコントローラICがILI9320ものを指定して購入したつもりが実際に動かしてみると

"ハズレ"のLGDP4531で、資料として送ってくれた"ILI9320"の初期化ルーチンとやらも

見比べるとLGDP4531のものだったとかあってもう勘弁してくだち…

もしLGDP4531のものを引いてしまったら奇声上げながら窓から投げ捨てる以外にない

とおもいますね…(←本気でやっちゃだめよ!)

というわけでオチが無い話をつらつらと書き殴ってしまいましたが、そこまでしてチ

ャイナリスク負いたくない人は中華液晶モジュールばっかいじってる奇特な人と仲良く

なって動作が保証されてるのを譲ってもらうのがいちばんだとおもいまし た!

それといつまでも液晶デバイスばっかいじってても進歩がないので次はまぢで新しい

別の試みに手を出していこうと思います。

ちなみにおきぱで今もメンテを行っているSTM32F4向けTFT液晶モジュール表示

サンプルは以下のコントローラICに対応しています。いろんなサイト巡って集めて

きて、すべて動作確認を取っています。

当エントリは何気に当ぶろぐの一番人気のメインコンテンツの一角となってます!

20161028追:

現在、液晶ブームはひと段落したのか今度はESP-WROOM-02関連の記事が仏契です。

次点はブラウザベンチマークとか日本の自然歩道です。

20230801追:

ESP32やRaspi関連の絡みで液晶関連で参照数と問い合わせが

増えてきました…このエントリもだいぶ追い上げてます…!

↓以下、動作確認済みのTFT-LCDコントローラICです↓

*ILITEK

ILI9160

ILI9163B

ILI9163C

ILI9132

ILI9220

ILI9222

ILI9225

ILI9225B

ILI9225C

ILI9225G

ILI9320

ILI9325

ILI9325C

ILI9326

ILI9327

ILI9328

ILI9331

ILI9335

ILI9338B

ILI9340

ILI9341

ILI9341V

ILI9342

ILI9481

ILI9486L

ILI9488

ILI9806H(HALF-RAMモデルのためMCUバスには向かない)

ILI9806G

*Renesas

BD663474

HD66772

HD66773

R61514S

R61503U

R61505

R61505U

R61505V

R61505W

R61509

R61509V

R61526

R61580

R61581

R61581B0

R61408

*Himax(奇景光電)

HX8309A

HX8310A

HX8312A

HX8340A

HX8340B(T)

HX8340B(N)

HX8345A(T)

HX8346A

HX8347A

HX8347D

HX8347G

HX8352A

HX8352B

HX8352C

HX8353C

HX8353D

HX8357A

HX8357B

HX8357C

HX8357D

HX8369A

HX8369A-00

HX8369A-01

*NEC

uPD161704A

*Solomon Systech (International) Limited

SSD1332(OLED)

SSD1339(OLED)

SSD1351(OLED)

SSD1283A

SSD1286A

SSD1289

SSD1297

SSD1298

SSD2119

SSD1963(外付けタイプ)

*EPSON

S1D19122

S1D19105

*Sitronix

ST7735

ST7735R

ST7732

ST7781

ST7785(ST7787とまったく同じコードで動く/バスアクセスはかなり遅くすべし)

ST7787(バスアクセスはかなり遅くすべし)

ST7789V2

*MagnaChip

MC2PA8201(Nokia6300 & NokiaE51)

D51E5TA7601(HALF-RAMモデルのためMCUバスには向かない!)

*LG

LGDP4511

LGDP4531(←VCCヲ2.8V以下にしないと不安定になります!!!)

LGDP4535

LGDP4522

LGDP4524

LG4538(LGDP4538の誤字ではない)

LGDP4525

LGDP4551

*Samsung

S6E63D6(OLED)

S6B33B6(CSTN)

S6D0117

S6D0128

S6D0129

S6D0144

S6D0151

S6D0154

S6D0164X1

S6D1121

S6D05A1

S6D02A1

S6D04D1

*Raydium(瑞鼎科技股份有限公司)

RM68050(ILI9325と全く同じ)

RM68070(ILI9335と全く同じ)

RM68042

RM68090

RM68110

RM68120

RM68130

RM68180

*Orise Tech(旭曜科技)

SPFD5420A

SPFD54124B

SPFD54126B

SPFD5408A

SPFD5408B

OTM3225(ILI9325とまったく同じ)

OTM8009A(STM32F769I-discoveryでDSIにも対応)

OTM8012A(HALF-RAMモデルのためMCUバスには向かない!)

OTM4001A(R61509Vと全く同じ)

*統宝光電

C1L5-06

C1E2-04

*Novatek Microelectronics(聯詠科技股份有限公司)

NT3915

NT39106

NT39116B

NT35510

NT35516

NT35702

NT35582

*Tomato LSI Inc

TL1793

TL1771

*その他

SEPS525(OLED)

REL225L01

FT1505C

おまけ

駄目押しチャイナリスク

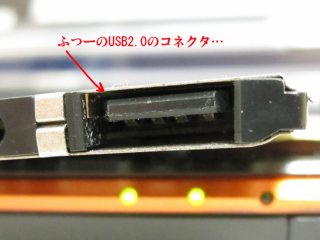

↑ワーィ USB3.0のExpressCardだ〜!

↑ウボァー!

東海自然歩道を徃く2(嵐山〜鞍馬)

前回走ったばかりで日があまりあいていませんがこのチャンスを逃すと

次が12月中旬になってしまうので、まだ筋肉痛の残る足を気にしつつ

次のルートに向かいました…!

※こっから先は写真ばかりですがねむいさんは謝らない!!!

↑前回の続き、阪急嵐山駅からスタートです。

↑まだ人がいない駅周辺…風がほとんどなくそれほど冷たくは感じないです。

念入りにストレッチをしてれっつらごー!

↑まずは渡月橋を通過。

紅葉をいち早くとらえようとカメラマンたちがカメラを構えていました。

↑渡月橋を超えるとまず亀山公園や嵯峨の市街を通りつつ六丁峠を超えて落合へと

向かいます。今度は京都一周トレイルと道を同じくします。

↑嵐山の紅葉の山々。といっても緑もまばらにありますね〜

↑紅葉はこの時期がドンピシャの見ごろだったようです。

観光客を迎える人力車のお兄さんもすでに準備を開始しています。

↑桂川から離れ、亀山公園内を走ります。公園内も紅葉がお出迎えです!

↑だれこのおっさn

↑公園出口にある深い竹の林を抜けると次はお寺が多数ある嵯峨の町を駆け抜けます。

↑そうは言うがな、大佐。

今日はYちゃんがわざわざ京都まで遊びに来てくれるから2時までに

ゴールして出町柳に戻らなきゃ駄目なんだよ!

↑風情のある街並みを駆け抜ける…朝なので人がほとんどおらず、

快適に走り抜けます!

↑此処から六丁峠に向かいます。ひたすら登坂です。

↑坂がきつ過ぎてまだ10kmも行かない地点で歩いてしまいました…はぁはぁ

↑六丁峠を越え、今度は下り坂です。まだ交通も全く無い時間帯なので

前傾姿勢を保ち一気に駆け降ります…!うぉぉぉぉ!

↑落合までの下りで保津川渓谷を望みました。

↑落合まで到達しました、次は清滝/高雄を目指します。

ここで道路端の小さな階段を降りるのですが、見落としやすいので注意です。

↑清滝川の河原に沿って走ります。川の水が川底が見えるくらいとても奇麗です!

↑清滝に向かう途中にある猿渡橋を望む眺め。道が見事な紅葉の絨毯で

敷き詰められています!朝早く出発したおかげでねむいさんこの素晴らしい

景色をだれにも邪魔されず独り占めです♥♥♥んん〜来てよかった〜♥

ちなみにこの区域は夏はゲンジボタルでも有名な場所だそうです。

↑此処から高雄までは紅葉で敷き詰められた道をひた走ります。

↑川の水がホントにきれい!少し走っては急停止して景色を撮りまくります!

(これやったおかげで後でエライ目に会ったのですが…)

↑高雄に到着しました。観光客の方の姿も多くなってきました。

徒歩に切り替えて行動食を食べながら徐行運転です。

↑高雄を通り過ぎ、次は中川へと向かいます。美しい紅葉の道とは打って

変わってこっから先は地獄のアスファルトが延々と続きます…

↑うへぇ

↑杉の里トンネルを抜けやっとこ中川に到着…

北山杉で有名な場所だそうですがず〜っと上り坂の舗装道路が続きます。

気温10℃だそうですが私は汗ダラダラです…

↑滝より近くにあった熊注意の看板の方が眼を引きました…

↑京見峠を越え、今度はなだらかな下り坂です。玄琢までひた走ります!

↑玄琢まで来ると観光客でごった返す名勝や京都の住宅街を駆け抜けます。

次は賀茂川に沿った場所にある柊野まで

…もうアスファルト嫌…

↑ありゃりゃ??東海自然歩道の道標が見当たらなくなった??

でも鞍馬へはここを北上するしかないですよね…

↑ああやっと見つけた…と思って案内板をよく見ると

賀茂川沿いに距離的に大周りになってしまうルートミスをしていたことが発覚。

…まぁいいや住宅地と舗装道路ばっかで見る物ほとんど無いし…

(注釈のフォントを東海自然フォントに合わせてみました)

↑柊野を越えると次は二の瀬を目指します…此処から大岩バス停までトラックが

びしばし行き交う登坂のアスファルト…もうすでに走れなくなって

歩いてしまってる私

↑やっと今回のトレラン?の最後に待ち受ける難所、夜泣峠の入口まできました。

同じくして此処から二の瀬踏切までが今回の最後の未舗装の山道となります

↑はぁはぁ

…あり?行き止まり???…なにココ?

↑疲労と足の痛みのせいか判断力が鈍り道標を見落とすという手痛いルートミスorz

玄琢のと合計すると30分以上無駄にしてしまいました…あと体力も無駄にorz

↑真昼の快晴なのに異様に暗い夜泣峠。

案内板をよく見ると誰かがご丁寧に読み仮名振ってくれてるのに気づいて

しまいました!!笑わぬように我慢していましたが"じぞー"のあたりで屈して

峠で一人ケタケタ笑うアラサー女。

※落書きはやめましょう!

↑峠を越えると今度は異様な傾斜角がついた下り坂が私の膝を襲う

ギギギ…

↑ああやっと二の瀬踏み切りまで降りれた〜…と気を緩めた瞬間に、下り坂で

一番やってはいけない"上体反らして踵に全体重を預けた体勢"になってしまい

今度は左膝をいわせてしまいました…あまりのどんつうに「お"ほっ」とか情け

ない声が漏れる。たぶん顔もあへ顔に…

↑左膝を中心にテーピングで固定し、二の瀬駅を後に。鞍馬街道と呼ばれる

道路を 叡電鞍馬駅まで最後の力を振り絞ってひた走ります!

(☝前回もこんなでしたが…)

↑鞍馬までの道も紅葉に染まっています。しかしねむいさんの顔は膝の痛みと

急激な

¥気温の低下で湯川さんに捕まったぴるすとおなじくらい真っ青に染まっていました。

でもあと少しだったから死ぬ気で走りましたよぅ!!

↑や…やっと鞍馬駅についt……か、かどや!?…って…まさか舟木兄弟の…ぬふぅ!

叡電鞍馬駅に着いたころには冷たい風と共に霙が吹き付けていました。厚手の外套

に身を包んだ観光客の方々には汗びっしょりの軽装でハァハァしながら走って歩いて

きた私になんだこいつこのクソ寒い時期にマジやべぇと言わんばかりの生暖かい

目線で見つめていただきました(泣

↑ひねもすのたり氏のお師匠さんにそっくりな顔をした天狗の顔像もお出迎えです。

駅舎は小さいですがレトロな感じでなかなか良い感じでした。また駅舎内が

ちょっとした資料館になっていて電車待ちをしていても退屈しませんでした。

今回のトレイルランはこれにて終了です。

次回はこの叡電鞍馬駅からスタートです。

叡電鞍馬駅に着いたのが大体13:35分くらい。足が疲れきって走れなくなった

ものの完全徒歩ならばまだまだ先に進める余裕があったのですが、丁度京都に

遊びに来てた大学時代の友人と合う約束をしてたのできりが良い鞍馬駅で

終了しました。

玄琢と夜泣峠でルートミスしてなかったら三千院まで行けたかもですorz

今回のGPSロガーは、約35km、6時間半の工程を記録しました。

中盤の杉の里トンネルは分かるのですがスタートの渡月橋、なぜか空がはっきり

見えるはずの場所で位置が大きく乱れて速度がめちゃくちゃな値になってますね〜…

スタート時は分厚い雲に覆われてたのが原因でしょうか???

あとValidなデータしか記録していないようにしてますがDead Reckoningか

Simulation状態でも記録されちゃってるみたいですね…とりあえず要観察…

ちなみに玄琢と夜泣峠でルートミスしてるところまでばっちり記録されててすごく

恥ずかしいです…

今回記録したNMEAの生ログはこちらに。

GPXのデータはヤマレコの私のページに。

次回は鞍馬から比叡山を通過して大津まで走り降りる予定です。

急な予定が入らない限り今回みたいに時間制限も無いのでめいいっぱい

京都/滋賀の名所めぐりを堪能できるでしょう。

良かったね私!!1!…足が持てばの話ですが!!!!!!!

東海自然歩道を徃く1(箕面〜上の口/上の口〜嵐山)

この記事は前回からの続きです

そもそも何でこんな事するようになったかというと、今の副業先に転職してからとい

うものじっとして行う仕事が多くなってそのせいか胸元に負けないくらいおなか周り

が豊かになってしまい、これじゃだめだということで定期的に(真面目に)運動をする

ように心がけよう!(キッ

と思いたちました。

それで自然を満喫しながら飽きずに続けられる運動を楽しめるトレイルランをやろう!

…と考えたわけですが、同僚やとしあき君たちに口々に「ねむいさんには無理」とか

「絶対怪我してすぐやめる」とか「人ごみで遭難するような人なのに自殺行為」とか

「いのししに間違われて撃たれないか心配」とか「人間道祖神」とか「やまんば」とか

「あそんでないでしごとしてください」とか「ことあるごとにあたしに抱きつくの

やめて」とか「最近あたしの絵を作ってくれない」とか言われまくりましたが

私の意思はとても固かったのです!!1!

(注:何の準備もなしにいきなり走ったわけではないです。低山で山の歩き方の基本

を練習したり平地で走り込みしたりして最低限のトレーニングは行いました…)

それで前回の記事の最後の部分に戻るわけですがSTM32 Primer2を使用したGPS

ロガーの性能を試すのも兼ねて阪急箕面駅からスタートです!

…

…結果?ええ、全てが大失敗でしたよクソァ!あんまし詳細は書きたくないです…

GPSロガーが電源投入後15Secで強制電源断していたとだけ伝えておきますorz

足を引きづりつつ帰宅後びーr…発泡酒を飲みながら大反省会…。

(↑あんまし反省してないですが)

STM32 Primer2を使用したGPSが電源投入後15Secでシャットダウンしてしまった

原因は前回換装したLiPoが個体不良であっという間に電圧低下してしまっていた

からで、満充電直後の少しの間だけしか動作確認していなかったことで不良を

見逃していました。

…完全に私のデザインレビュー不足ですなこれは。実務ならまた説教部屋で

ボスに怒られてるところでした…。

てわけで原因が判明したのでLiPoを交換です。今度はSparkFun製の1000mAhのものです。

↑画像には無いですがショック吸収用のスポンジとか入れてみましたよぅ。

前回の反省を生かし、満充電後の動作チェックをしてロギングした状態で放っておき

ましたが、3回ほどテストした結果、11.5時間程動作することが無事確認されました。

計算値は消費電流を大雑把に80mAと見積もると12.5時間持つはずですが、シャット

ダウン検出電圧を9割ほど放電した3.5Vと見ているのでまぁこんなものでしょうね。

何度かフィールドでテストしていけそうだったらシャットダウン電圧を3.2Vあたり

まで下げてさらに長時間ロギングできるように狙ってみます。

っというわけで前回問題だった点をすべて改善して再び東海自然歩道に挑みました!!

今回は続きの上の口という場所からスタートです。今回は私自身のペイロードもなる

べく軽くして、まだ腫れ上がっていた右足は非伸縮のテーピングでがっちり固定。

元気な左足も予防としてキネシオで補強して傷害対策も万全!いざ出発1!

※こっから先は写真ばかりになって電子工作とは全く関係なくなるので興味無い人は

飛ばしてください。

↑抜けるような青空。GPSも全く問題なくロギングを続けています。

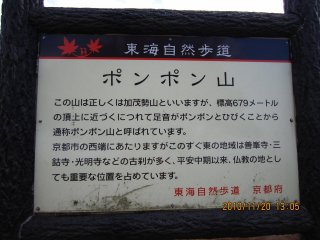

↑この日はねむいさんがリアルJSの頃遠足で登ったポンポン山を越えて嵐山まで。

ポンポン山から先は京都府になるので管轄が変わります。これはまた後ほど。

↑ポンポン山に入る前にほんの少しトレイルがありました。

画像のように崩れている場所もあります。

↑途中までアスファルト舗装されたポンポン山(&本山寺)への道。まだ元気なので走りあがる!

本山寺までは舗装された道が続きます。

↑東海舗装道路。

↑本山寺とポンポン山の分岐道。年明けの真夜中にここに来た人には甘酒がふるまわ

れるとか。

↑だんだんと山道らしくなってきました。硬い舗装道路ではなくなったので足への

衝撃はかなり軽くなりました。でもひたすら登り。

↑なんだこの階段は!

↑このあたりまで来るとポンポン山登山のハイカーの方も増えてきたので、

ほぼ徒歩の徐行運転です。

↑右に見える階段を昇るとポンポン山頂上です。そして東海自然歩道の指標のデザイン

が変わり、京都の管轄に入ったことを知らされます。

↑年配のハイカーでごった返すお昼のポンポン山頂上。ねむいさんも此処で

おにぎりを食べて休憩です。子供のころ観た風景とだいぶ雰囲気変わってるような…

↑ポンポン山からの景色。写真撮るの下手な私。

↑ポンポン山から女の心は美しい秋の空。ぽん…ぽん…ふふふふfふ

ぽーん

ぽーん←これ最強のじゅもん

合格!

……ゴメン、ねむいさんも最近いろいろあってまた心が壊れ気味…

↑ゲフフン失礼、ポンポン山を離れ、次の場所に向かいます。東海自然歩道と道を同じくして

いた大阪環状自然歩道ともこの分岐点でお別れ。

↑クマクマ

にしても東海自然歩道京都ステージにある指標や案内板はデザインが良いですね〜

↑杉谷の分岐まできました。嵐山へは青矢印の金蔵寺方面に向かいます。逆方向にのび

るルートは小塩バス停をエントリーポイントとする東海自然歩道の分岐道です。

↑ここから先は舗装道路を走る場面がほとんどとなります。

道行くハイカーの方も晴れの休日にもかかわらず30分に一回すれ違うか追い抜くか

程度のまばらな数でした。

↑金蔵寺に着きました。

ゆっくり見てる時間が無いので近くに鎮座してるお地蔵さんだけ。

↑一応階段です…。急な下り坂はきつい…。

↑金蔵寺を離れ、次は花の寺を目指します。民家もちらほらと見えてきました。

↑ナンダコリャ丸

↑花の寺に向かう途中にある大原野神社入り口。

↑近くにみやげ物屋さんがあったので、草もちを買って即喰いしました。

1つ120JPYで食べ応えがある比較的良心的値段です…

↑花の寺(の入口)に到着です。門の両脇に仏像が立ってお出迎えしてます。この門を

くぐり、さらに奥に進みます…また登坂か…

↑ここらあたりで"そういやGPSはちゃんと捕捉できてるかな〜"とか走ってて思いました。

↑花の寺本堂?は改修中でした。観光客の方が増えてきたので走るペースを落とし

再び徐行〜

↑観光客でごった返す花の寺を後に沓掛に向かいます。もうひたすらアスファルト!

↑車の往来がかなり激しいのですが沓掛へと向かうこのルートは丹波街道と呼ばれ

柿の農園があり直販とかが行われています。

ここで微妙にルートミスしてましたorz

↑舗装道路バリバリですが東海"自然"歩道なのがシュール。

↑沓掛交差点です。ねむいさんここらあたりで足が上がらなくなってゆるい下り坂以外

ではまともに走れなくなってきました。今のところは20km前後がリミットぽいです。

↑今度は桂坂公園と住宅街を通ります。舗装道路と意外と急な登坂のだぶるぱんち。

↑公園と住宅街を抜け嵐山へ向かうルートで最後のトレイルに差し掛かります。

なだらかな下り坂だったので一気に走り抜けました!

↑苔寺(と鈴虫寺)まで到着です。こちらも観光客でごった返していました。

嵐山まであと少し!

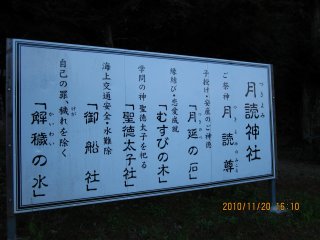

↑だんだん日が落ちてきました…月読神社と呼ばれる場所です…C.V.高橋名じnな某ネ

コミミとは関係があるのでしょか???

↑松尾大社です。ここで嵐山へは2ルートに分かれますが、私は桂川沿いのルート

(青矢印)を選択しました。

↑ここはちょっと車・自転車や人の往来が激しいので注意してください。

↑ゴール地点の阪急嵐山駅に向かって最後の力を振り絞って走りました!

もう月まで見え始めてる・・・

↑河川敷のグランドでは少年野球にいそしむ子供たちが…

でもぼーっとしながら走ってると行きかう車と自転車とランナーにぶつかりますの

で最後まで気が抜けません。

↑あ…着いたわ…終わった〜

指標を写した写真はやたら明るく見えてますが実際はすっかり日が落ちてます…

↑観光帰りのお客さん達がひしめく阪急嵐山駅。次回はここからスタートです。

というわけで今回は怪我も大きなルートミスもなく淡々と嵐山まで走り(後半ほとんど

歩いてましたが…)抜けることができました!まぁこれがふつーなんですが…

気になるGPSのデータですが…、今回の約27km・5時間半の行程をばっちり記録

してくれていました!外部アンテナも付けているおかげか深い森の中でも

しっかりと捕捉出来ていたようです。

ある程度振動対策はしてあったのでGPS周りの配線部もハンダ外れ・割れ等の

トラブルは全くありませんでした。

箕面->上の口

上の口->嵐山

今回記録したNMEAの生ログはこちらに。

間引きしたGPXのデータはヤマレコの私のページにあります。

このSTM32Primer2を使用したGPSロガーはこのままの形態で5〜6回程、冬山登山も

交えて使用してログの状態とかを分析してみます。その後は現在考案中のLPC1114を

使用したさらに低消費電力・軽量なロガーにフィードバックさせるつもりです。

20140318追:

箕面〜嵐山一発りべんぢ完了です!!!!!

免責・連絡先は↑のリンクを

↓SNSもやってます↓

powered by まめわざ

powered by まめわざ

- ARM/STM32 (119)

- OpenOCD (27)

- ARM/NxP (34)

- ARM/Cypress (5)

- ARM/Others (3)

- ARM/Raspi (1)

- AVR (13)

- FPGA (4)

- GPS/GNSS (20)

- MISC (86)

- SDCard_Rumors (1)

- STM8 (2)

- Wirelessなアレ (16)

- おきぱ (1)

- ブラウザベンチマーク (29)

- 日本の自然歩道 (27)

- GNSSモジュールを試用する21 -SAM-M10Qが壊れた…!?と思ったら直せた(おまけあり)-

⇒ Kenji Arai (05/29) - GNSSモジュールを試用する21 -SAM-M10Qが壊れた…!?と思ったら直せた(おまけあり)-

⇒ ねむい (05/26) - GNSSモジュールを試用する21 -SAM-M10Qが壊れた…!?と思ったら直せた(おまけあり)-

⇒ Kenji Arai (05/24) - 中部北陸自然歩道を往く -砺波平野の県境を駆け抜ける!-

⇒ ねむい (12/18) - 中部北陸自然歩道を往く -砺波平野の県境を駆け抜ける!-

⇒ ひかわ (12/15) - STM32U0はぢめました

⇒ ねむい (08/07) - STM32U0はぢめました

⇒ ひかわ (07/28) - STM32H5を使ってみる3 -待ち受ける初見殺しの罠たち-

⇒ ねむい (05/17) - STM32H5を使ってみる3 -待ち受ける初見殺しの罠たち-

⇒ どじょりん (05/16) - STM32H5を使ってみる3 -待ち受ける初見殺しの罠たち-

⇒ どじょりん (05/16)

- October 2025 (1)

- September 2025 (1)

- August 2025 (1)

- July 2025 (1)

- June 2025 (1)

- May 2025 (1)

- April 2025 (1)

- March 2025 (1)

- February 2025 (1)

- January 2025 (1)

- December 2024 (2)

- November 2024 (1)

- October 2024 (1)

- September 2024 (1)

- August 2024 (1)

- July 2024 (1)

- June 2024 (1)

- May 2024 (1)

- April 2024 (1)

- March 2024 (1)

- February 2024 (2)

- January 2024 (1)

- December 2023 (4)

- November 2023 (2)

- October 2023 (2)

- September 2023 (1)

- August 2023 (2)

- July 2023 (1)

- June 2023 (2)

- May 2023 (3)

- April 2023 (1)

- March 2023 (1)

- February 2023 (1)

- January 2023 (1)

- December 2022 (2)

- November 2022 (1)

- October 2022 (1)

- September 2022 (1)

- August 2022 (1)

- July 2022 (1)

- June 2022 (1)

- May 2022 (1)

- April 2022 (1)

- March 2022 (1)

- February 2022 (1)

- January 2022 (1)

- December 2021 (2)

- November 2021 (2)

- October 2021 (1)

- September 2021 (1)

- August 2021 (1)

- July 2021 (1)

- June 2021 (1)

- May 2021 (1)

- April 2021 (1)

- March 2021 (1)

- February 2021 (1)

- January 2021 (1)

- December 2020 (3)

- November 2020 (1)

- October 2020 (1)

- September 2020 (1)

- August 2020 (1)

- July 2020 (1)

- June 2020 (2)

- May 2020 (1)

- April 2020 (1)

- March 2020 (1)

- February 2020 (1)

- January 2020 (1)

- December 2019 (3)

- November 2019 (1)

- October 2019 (1)

- September 2019 (2)

- August 2019 (1)

- July 2019 (1)

- June 2019 (1)

- May 2019 (1)

- April 2019 (1)

- March 2019 (1)

- February 2019 (1)

- January 2019 (1)

- December 2018 (3)

- November 2018 (2)

- October 2018 (1)

- September 2018 (1)

- August 2018 (1)

- July 2018 (1)

- June 2018 (1)

- May 2018 (1)

- April 2018 (2)

- March 2018 (1)

- February 2018 (1)

- January 2018 (1)

- December 2017 (2)

- November 2017 (2)

- October 2017 (1)

- September 2017 (1)

- August 2017 (1)

- July 2017 (1)

- June 2017 (1)

- May 2017 (1)

- April 2017 (1)

- March 2017 (2)

- February 2017 (2)

- January 2017 (2)

- December 2016 (7)

- November 2016 (2)

- October 2016 (2)

- September 2016 (1)

- August 2016 (1)

- July 2016 (1)

- June 2016 (1)

- May 2016 (2)

- April 2016 (1)

- March 2016 (2)

- February 2016 (1)

- January 2016 (1)

- December 2015 (3)

- November 2015 (1)

- October 2015 (3)

- September 2015 (2)

- August 2015 (2)

- July 2015 (3)

- June 2015 (3)

- May 2015 (4)

- April 2015 (2)

- March 2015 (4)

- February 2015 (1)

- January 2015 (3)

- December 2014 (3)

- November 2014 (2)

- October 2014 (1)

- September 2014 (2)

- August 2014 (2)

- July 2014 (3)

- June 2014 (2)

- May 2014 (1)

- April 2014 (1)

- March 2014 (4)

- February 2014 (4)

- January 2014 (3)

- December 2013 (5)

- November 2013 (4)

- October 2013 (3)

- September 2013 (2)

- August 2013 (2)

- July 2013 (2)

- June 2013 (3)

- May 2013 (2)

- April 2013 (2)

- March 2013 (2)

- February 2013 (2)

- January 2013 (3)

- December 2012 (4)

- November 2012 (2)

- October 2012 (2)

- September 2012 (4)

- August 2012 (1)

- July 2012 (3)

- June 2012 (2)

- May 2012 (3)

- April 2012 (3)

- March 2012 (2)

- February 2012 (3)

- January 2012 (3)

- December 2011 (5)

- November 2011 (3)

- October 2011 (2)

- September 2011 (2)

- August 2011 (2)

- July 2011 (2)

- June 2011 (2)

- May 2011 (2)

- April 2011 (2)

- March 2011 (2)

- February 2011 (2)

- January 2011 (3)

- December 2010 (7)

- November 2010 (1)

- October 2010 (1)

- September 2010 (1)

- August 2010 (3)

- July 2010 (4)

- May 2010 (1)

- April 2010 (2)

- March 2010 (2)

- February 2010 (2)

- January 2010 (3)

- December 2009 (3)

- November 2009 (8)

- October 2009 (7)

- September 2009 (5)

- August 2009 (4)

- July 2009 (6)

- June 2009 (6)

- May 2009 (14)

- January 1970 (1)

Copyright(C) B-Blog project All rights reserved.