GPS/GNSSモジュールを試用する12 -Canmore GP-102+を使う-

>GPSモジュール GMS6−SR6(GPS/GLONASS対応)

お前は選ばれなかった…(C.V.麦人)

消費電流多すぎです。っていうかGPSじゃなくてGNSSモジュールですよ。

>GPSモジュール GMS6−CR6

お前は選ばれなかった…(C.V.麦人)

GLONASS取れないとか・・・

>GPSモジュール [GM622T]

お前は選ばれなかった…(C.V.麦人)

Gms-g9の性能知っちゃうとどうもね・・・

>極小高性能GPSモジュール [GM5157A]

お前は選ばれなかった…(C.V.麦人)

MT3337ってMT3333/3339の機能シュリンク版じゃないですかー

自由度めっちゃひくいじゃないですかー!ヤダー!

・・・

>GPSロガー G−PORTER Canmore GP102+

ぁ、こんなん入荷してる・・・単なる既製品だけどこれでいいや

というわけで2011年初頭より自作GPSロガーの比較・サブ機としてとして長年

連れ添ってきたGP101がとうとう永眠してしまったため新しいサブ機を購入

することになりました。

最初はGarminのナビ付きの高級機を考えていたのですが目的がロギングだけ

なのと地図は必ずアナログデバイス(=電池いらずの紙)を利用すると硬く心に

決めているので結局秋月さんちから販売されていたGP101の後継機ともいえる

GP102+に落ち着きました。価格も安くなってますし。

さて、このGP102+はかなり新しめの製品なのでGPS信号の解析用チップに

SIRFStar4が搭載されておりQZSSの補足も可能になっています。

2014年現在はみちびきから送信されるGPS補完信号が利用できることに

なります。ちなみにGLONASSは利用できません。

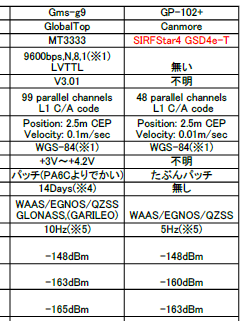

恒例のモジュール性能比較…と行きたいところですが今回はGP102+に

使用されているSIRFStar4と私の使ってるGms-g9との分かる範囲での

カタログ比較となります。GP102+全体の性能はまた別となるので

その点は厳重にご注意ください。

また、後でも述べますが付属のマニュアルだけでは操作に?な点が

数多くあるのでJR7CWK氏によるGP102+使用記は必見だと思います。

●ファーストタッチ

さて、このGP102+は操作にかなり癖がありますので注意が必要です。

初期型のGP-101と違い、電源投入はボタン長押しになりましたが投入後すぐに

ロギングは開始してくれません。目的にあったロギング方法を選択してから

スタートとなります。

ちなみに電源OFFはメニューボタンで電源のアイコンにカーソルをもっていき、

そこでメニューボタン長押しです。

詳しい操作はマニュアルをご参照して各自で体で覚えてください(丸投げ)。

…とここまでは一度でも衛星を補足した後の状態の話ですが…なんと購入

直後の場合は最初の電源投入で衛星を補足して現在時刻が得られるまでは

各種操作が一切できません。電波が入らない屋内では文字通り一歩も

進めないのでとにかく衛星を受信しないと行けません

…ねむいさんまずそこでハマりましたorz

ねむいさん的には電源ONしたら即ロギング開始&衛星受信してなくても各種

設定可能なようにしてほしいと感じました。ちなみに初期GP-101は電源

ボタンを一瞬でも押したら即電源ONでそこから一瞬でも電源ボタン押したら

問答無用で即OFFというザックに無防備に放り込めない代物でしたからそれと

比べたらまだましですがー!

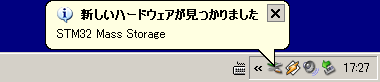

そんでもってUSB-miniBケーブルでPCを接続するとどこかで見慣れたマス

ストレージが現れます。どうやらGP-102+の制御にはSTM32が使用されている

ようですね。なんか私のGPSロガーに似たものを感じて愛着が早くも湧いてきました。

その変わり仮想COMポートは出てきません。

SiRFStarから送出される生NMEAは直接取れないようです。

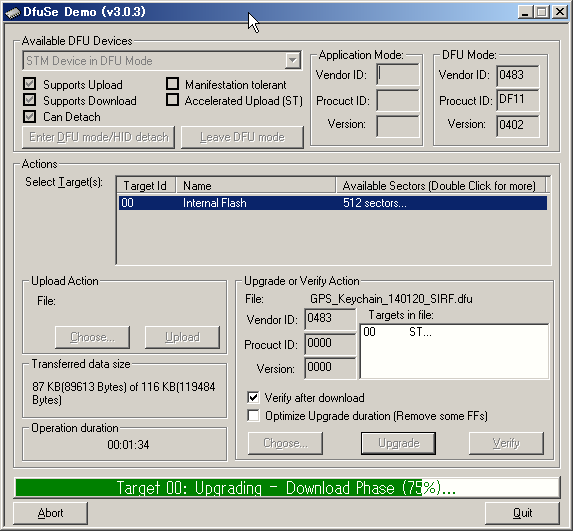

ファームウェアの更新はおなじみのSTM32のDFUで行います。ちなみにDFU

モードに入るたまには特定の順序でボタン押しっぱにするのですがDFU

モードに入った直後にボタンをすぐに離さないと勝手に電源が

OFFになりやがりますのでご注意ください#ねむいさんここでもハマりましたorz

●実際のフィールドで使ってみよう!

Part1・長浜駅周辺

ねむいさんGWに入る直前に右ひざにヒアルロン酸を注入していたので、

トレイルランのような重負荷の運動が出来ず、GW中はウォーキング程度の

軽い運動をしていました。てわけで長浜駅周辺に観光に行ったついでに

GP102+と自作GPSロガーのロギングデータとの比較を行ってみました。

長浜城です。

大閣井戸と琵琶湖です。琵琶湖北部に来たのはじめてでした。

伊吹山です。ここは今秋にちゃれんぢします!

市街地に戻り北国街道を通って黒壁という場所に行きます。

黒壁と呼ばれるこの区域も観光地となっています。

近江牛のにくまんです♥

お土産たくさん買い込んで帰宅です♥そうだね単なる観光だね。

GP102+はこのように走行距離も表示されます。

ポケットでも邪魔にならないサイズなので普段のランニングにも使用してます。

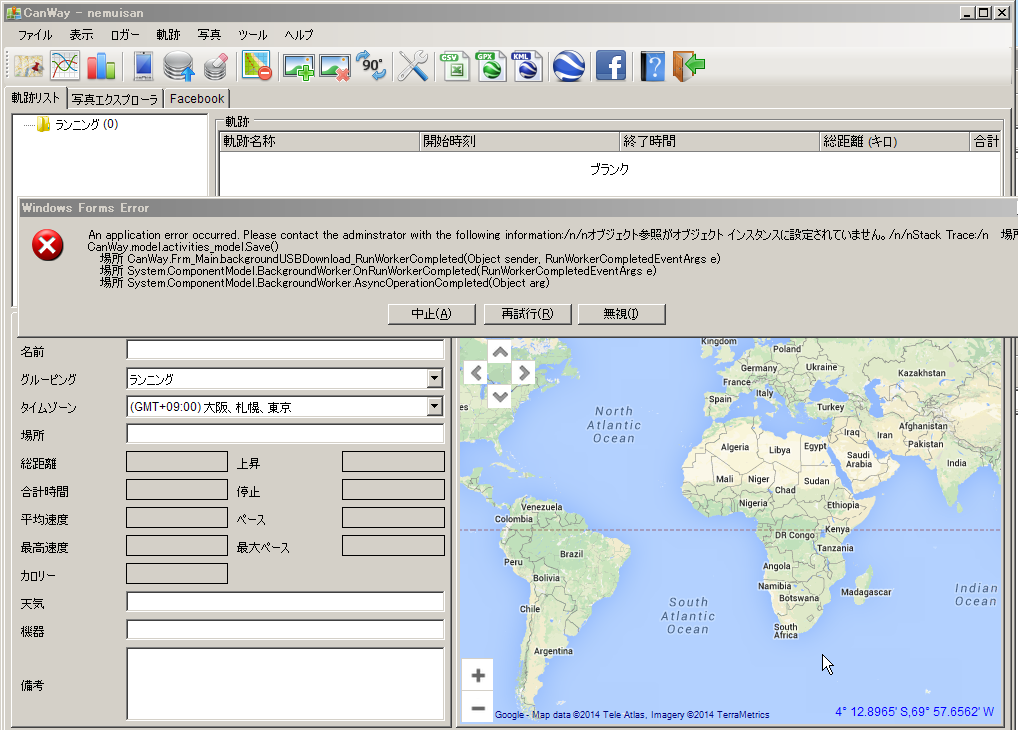

このようにして取得したログはCanWayなるツールで取り込みGPXや生NMEAに

変換しt・・・・

!?

F*********************K!!!!!!!!!!!

何度やっても取り込みしようとしたら上記のようなオブジェクト参照が

うんちゃらのエラー吐いて強制終了してしまいましたorz

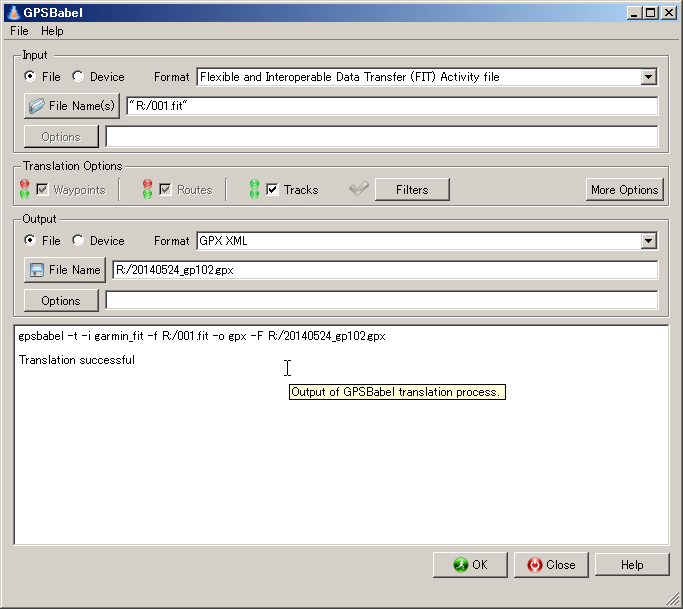

CanWay使えなかったらどうやってログデータ取り込むのよ!!!と憤慨して

おりましたが、PCでマスストレージで接続していることを思い出し、SIRFStar

からの生NMEAをSTM32でさらに加工したと思われる拡張子がfitのログ

ファイルを発見しました。

どうやら規格が存在するフォーマットだったようでGPSBabelを使い

NMEAやGPX形式へと無事変換することができました。めでたしめでたし。

注:画像は5/24の生駒山脈にトレランに行ったときのログです。

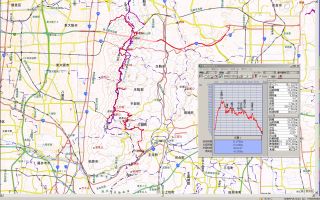

というわけでカシミール3Dを使用して自作GPSロガーとGP102+の軌跡の比較です。

街中なので正直どっこいどっこいですね…

Part2・近畿自然歩道(生駒縦走路)

コラコラなに回れ右してるのですかこっからが本番ですよぅ!

近畿自然歩道はねむいさんが全走破した東海自然歩道と同じく日本を代表するトレイル

です。東海自然歩道と違って一本道ではなく、一つのテーマに沿ったルートが網目の

ように近畿圏を覆っています。ねむいさんは既にいくつかの近畿自然歩道を走破して

いますが総延長が3000km以上あるとのことでもうライフワークに

なりそうです。

今回は近畿自然歩道「生駒山・鳴川峠・十三峠をめぐるみち」と

「高安山・信貴山をめぐるみち」の2ルートを走ります。それではいざ出発!

まずは石切駅を出発し旧生駒トンネルの脇を登り登山道に入ります。

なんとこの日は旧生駒トンネル内御開帳の日だったみたいです!

少しの間急峻な登山道を登り生駒縦走歩道に落ち合ったら緩やかな

尾根道となります。

くさか園地の舗装路にでました。緩やかな舗装路をさらに登っていきます。

トレイルと舗装路を交互に交わして生駒山上遊園地に到着です。

生駒山頂は生駒山上遊園地敷地内のミニSLの中にあり、禁足地(?)です!

生駒山頂遊園地から離れ、暗峠がある国道308号線を目指します。

国道308号線と落ち合った後はすぐに308号線から離れますが・・・

去年と同じく暗峠に立ち寄りました♥

峠の茶屋さんも営業中です。

今年のカキ氷は霙です!!

生駒山頂からは別ルートで暗峠に直接出られます。

生駒縦走路/近畿自然歩道のルートに戻りさらに先を進みます。

車道を登りなるかわ休憩所に。ここは水洗式トイレがあります。

トレイルをひた走り鳴川峠です。

鐘の鳴る丘展望台です。鍵をつけられる場所があり、カップルもよく

訪れる場所だそうです。

十三峠の最高点です。・・・おや・・・?

良く見ると尺取虫さんが・・・ヒルじゃないよ!

十三峠を抜けてすぐのところは注意が必要です。道標にしたがって進むと

ルートミスです!生駒スカイラインと平行に進むのが正しいルートです!

しっかし間違えて進んだルートまで正確に軌跡をorz

30分くらいルートミスったってここはすぐ京都に帰れる場所だからキに

しない気にしない!!そそくさと高安山方面に向かいます!

この謎のヘリコプターの発着場みたいなのは国土交通省の航空レーダー

だそうです。ヤマレコでご指摘いただきました。

立石越につきました。高安山までもうすぐです。

高安山からの信貴山への分岐。実は近鉄高安駅から信貴山まで行ったことが

あってこのあたりは結構詳しかったりするねむいさん。

ケーブル高安山駅に到着です。自販機もあるので補給をかねて小休止です。

かつてはここから信貴山門前まで電車が走っていたそうで・・・

近畿自然歩道はケーブル高安山駅で終点かつスタート地点なので折り返します。

画像は八尾方面からも目視できるレーダー観測所。

高安山の山頂分岐はめちゃくちゃ目立たない場所にあるので見逃さない

ようにご注意ください!ていうかなんだこの看板・・・

さて、信貴山への分岐に戻ってきました。舗装路を駆け下りて朝護孫寺

(信貴山寺)に向かいます。

次に目指す矢田丘陵が見えますね〜

ってもう行きましたけどー!

ここを左に行くと矢田丘陵に向かう道です。今回は右に進み信貴山を経て三郷駅へ

向かいます。

朝護孫寺境内に到着です。

今回は信貴山頂上がある空鉢護法へと上ります!

はぁはぁ・・・25km近くフルパワーで走ってきた後ののぼりだからキッツいわ・・・

空鉢護法に到着です。

絶景ですね〜♥

ちなみに空鉢護法では虎ではなく蛇の巳(みー)さんが祀られております。

・・・形は似てますがアラレちゃんに良く出るアレではないですよぅ!

同じく山頂には信貴山城跡もあります。

山頂を離れ境内に下りてきました。本堂が遠くに見えます。

その本堂です。奈良盆地が一望できます。

本道からさらに降りて三郷駅への岐路に着きます。

有名な張子の寅さんです。信貴山頂では蛇ですが山ろくでは寅です。

ここでいったん近畿自然歩道のルートから外れ、開運橋を渡り車道を下ります。

ぐるっと旋回しておなじみの国道25号線と落ち合います。

住宅街を駆け下りてゴールのJR三郷駅に到着です。

次回のルートはここを基点に今一度信貴山寺に行き、

そこから矢田丘陵を目指す道に…

なります。先にも触れましたがすでに走破してますがこちらのレポートも後日に・・・♥

・・・なんですかそのげんなりした顔は!?

というわけで今回走った軌跡の全体図です。距離が長すぎてほとんどぴったり

重なってますが互いに一長一短ではありますが致命的に外してるところは

無いようなのでGP-102+は私の自作GPSロガーのバックアップ機として十分に

活躍してくれそうです。これからもヨロシク!

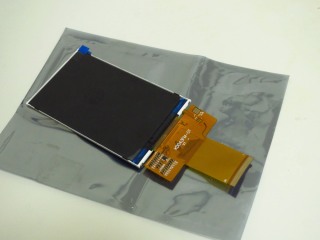

WVGAな解像度のTFT-LCDモジュールを動かす

私が最初にTFT-LCDに手を染めてからはや4年…もう4年も経っtグハッ

すみませんいきなり自爆しそうになりましたが時代の趨勢は大解像度化の

一途を辿っております。電子工作で使用されるTFT-LCDも例外ではなく

STM32F4等の高速・大規模なマイコンではもはや320x480(HVGA)な解像度は

当たり前となっていますね。

それ以上の解像度の物は配線や駆動が面倒なRGBインターフェースの物しか

なかったのですが2013年代後半からまた状況が変わります。

なんと480x800(WVGA)なTFT-LCDモジュールでも従来のi8080バス形式で

使用出来るものが一般にも出回り始め、私も幾つか入手したのでまとめて

動かしてみることにしました。

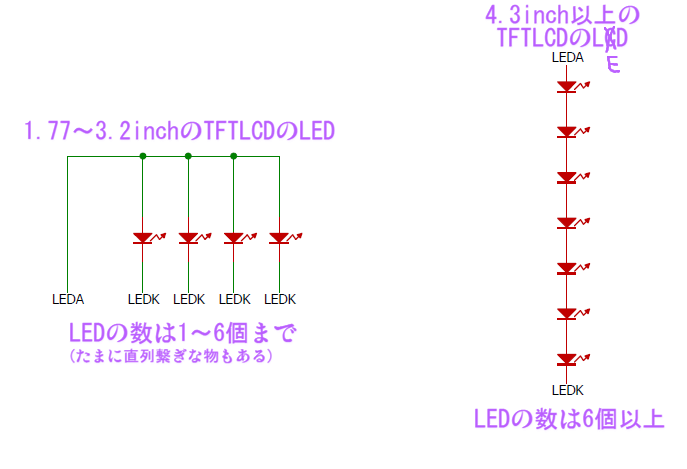

●TFT-LCDのバックライト用LEDの話

かつて大解像度/大型のTFT-LCDモジュールにはバックライトに冷陰極管が

用いられていました。しかし白色LEDの高性能化により冷陰極管にとって代わり、

モジュール全体の大幅な薄型化に貢献しております。また、点灯に必要な

電圧も冷陰極管と比べて極めて低いので感電の危険も無く安全に工作が

行える利点もあります。

とはいえ大きな範囲を均一に照らすためにはLEDを複数個配置しなければ

ならず、ムラなくLEDを点灯せしめるためには各LEDになるべく均一に電流を

流してやる必要が生じます。そういった点から大型/大解像度のTFT-LCD

モジュールではLEDが直列に配置されている(=全てのLEDに等しい電流を

流すことができる)物がほとんどでこの場合はLED駆動用の昇圧回路を組む

必要があります。

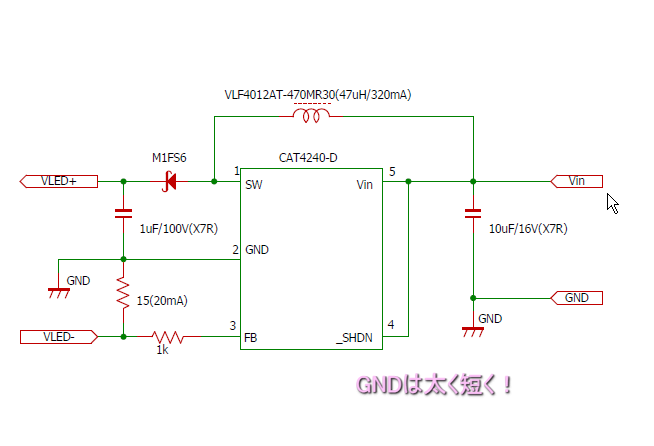

私が選んだ昇圧ICはオン・セミコンダクターのCAT4240という品種です。

これは4〜8個の直列LEDを点灯させるのに最適で、回路構成次第で大電流

駆動可能です。後で紹介するWVGAなTFT-LCDたちに使用されているLEDは、

6〜8個直列でLED全体のIfも20mAもあればいいので昇圧用コイルは電流容量の

低い小さいものが使えます。

ほぼデータシートに即して回路図を作成し、LED駆動用昇圧ユニットを

組んでみました。+3.3VからMAX+28Vまで昇圧可能なのでLED8連でも余裕で

対応できます♥回路中で使用されているパーツは昇圧IC以外は

同スペックの物が秋月で購入可能です。

●さぁ動かそう

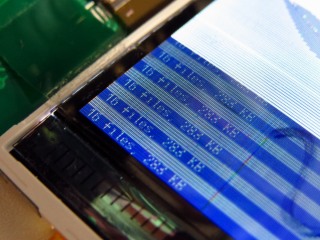

先ずはこちらの5インチのTFT-LCDモジュールです。コントローラICは

NovatechのNT35510という品種です。インターフェースはi8080-16bitバス

なので私のいつものと同じように動作できるはずです。バックライトLEDは

8連直列なので上で組んだ昇圧ユニットを接続していざ電源投入!

…ぁぁ・・・

ああぁあああぁあぁぁあああぁあ!

保管の仕方が悪かったようで薄さも災いしLCDを割ってしまったようですorzorz

↑かろうじて映る部分で動作を確認しました…さぁ次です次!!!

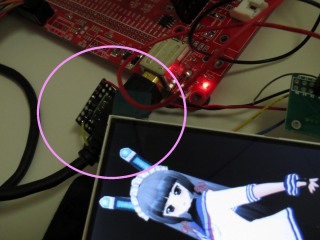

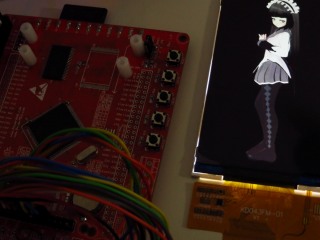

お次は4.3インチなドライバICがOTM8009Aという品種のものです。

24bitインターフェースですがレジスタの設定は16bitかつRGB565の設定も

可能で従来どおりの16bitバスに極めて近いため特に苦労はありません。

こちらもLEDが直列の6個使いです。

※これはいないさんです。

WVGAになると表示できる範囲も大幅に増えて大きい画像表示するのに

便利ですね♥・・・あり?どしたのですかそんな顔して?

けなげに+3.3Vから+18V近くまで昇圧を続けるCAT4240さん。コイルもCAT4240も

まったく熱くなっていないのでまだ余裕がありますね。ただし昇圧に使用する

+3.3Vの供給源は1A程度ひり出せられるくらいの余裕は持たせておいてください。

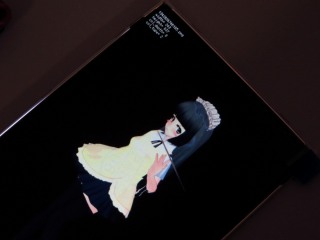

最後に4.3インチでIPSなTFTです。ドライバICはHX8369-Aです。こちらは

解像度以外は従来のHX8357系とまったく変わらず。一番使いやすく感じました

(動かしてしまえばあとはどれもほとんど変わりませんが)。

Aliexpressでも購入できます。

※これはほむらちゃんではなくいないさんです。

※こ(ry

IPSなのでデジカメでとっても青っぽくならず発色がかなりよいですね〜

幾つか動かして思い知りましたがさすがにバラックでLED用昇圧回路込のボード

組むのは辛いので最初は面倒でも専用の基板起こした方がいいかもしれませんね。

言い忘れていましたが今回のWVGAなTFT-LCDモジュールの駆動に用いたのは

おなじみのSTM32F4のいつものです。

すでにソースコードに反映していますのでこれらのモジュールを手に入れて

いても攻めあぐねている方の参考になるかと思います。

今後も良い物が入手できたらラインナップにどんどん加えていくつもりです。

免責・連絡先は↑のリンクを

↓SNSもやってます↓

powered by まめわざ

powered by まめわざ

- ARM/STM32 (119)

- OpenOCD (27)

- ARM/NxP (34)

- ARM/Cypress (5)

- ARM/Others (3)

- ARM/Raspi (1)

- AVR (13)

- FPGA (4)

- GPS/GNSS (20)

- MISC (86)

- SDCard_Rumors (1)

- STM8 (2)

- Wirelessなアレ (16)

- おきぱ (1)

- ブラウザベンチマーク (29)

- 日本の自然歩道 (27)

- GNSSモジュールを試用する21 -SAM-M10Qが壊れた…!?と思ったら直せた(おまけあり)-

⇒ Kenji Arai (05/29) - GNSSモジュールを試用する21 -SAM-M10Qが壊れた…!?と思ったら直せた(おまけあり)-

⇒ ねむい (05/26) - GNSSモジュールを試用する21 -SAM-M10Qが壊れた…!?と思ったら直せた(おまけあり)-

⇒ Kenji Arai (05/24) - 中部北陸自然歩道を往く -砺波平野の県境を駆け抜ける!-

⇒ ねむい (12/18) - 中部北陸自然歩道を往く -砺波平野の県境を駆け抜ける!-

⇒ ひかわ (12/15) - STM32U0はぢめました

⇒ ねむい (08/07) - STM32U0はぢめました

⇒ ひかわ (07/28) - STM32H5を使ってみる3 -待ち受ける初見殺しの罠たち-

⇒ ねむい (05/17) - STM32H5を使ってみる3 -待ち受ける初見殺しの罠たち-

⇒ どじょりん (05/16) - STM32H5を使ってみる3 -待ち受ける初見殺しの罠たち-

⇒ どじょりん (05/16)

- October 2025 (1)

- September 2025 (1)

- August 2025 (1)

- July 2025 (1)

- June 2025 (1)

- May 2025 (1)

- April 2025 (1)

- March 2025 (1)

- February 2025 (1)

- January 2025 (1)

- December 2024 (2)

- November 2024 (1)

- October 2024 (1)

- September 2024 (1)

- August 2024 (1)

- July 2024 (1)

- June 2024 (1)

- May 2024 (1)

- April 2024 (1)

- March 2024 (1)

- February 2024 (2)

- January 2024 (1)

- December 2023 (4)

- November 2023 (2)

- October 2023 (2)

- September 2023 (1)

- August 2023 (2)

- July 2023 (1)

- June 2023 (2)

- May 2023 (3)

- April 2023 (1)

- March 2023 (1)

- February 2023 (1)

- January 2023 (1)

- December 2022 (2)

- November 2022 (1)

- October 2022 (1)

- September 2022 (1)

- August 2022 (1)

- July 2022 (1)

- June 2022 (1)

- May 2022 (1)

- April 2022 (1)

- March 2022 (1)

- February 2022 (1)

- January 2022 (1)

- December 2021 (2)

- November 2021 (2)

- October 2021 (1)

- September 2021 (1)

- August 2021 (1)

- July 2021 (1)

- June 2021 (1)

- May 2021 (1)

- April 2021 (1)

- March 2021 (1)

- February 2021 (1)

- January 2021 (1)

- December 2020 (3)

- November 2020 (1)

- October 2020 (1)

- September 2020 (1)

- August 2020 (1)

- July 2020 (1)

- June 2020 (2)

- May 2020 (1)

- April 2020 (1)

- March 2020 (1)

- February 2020 (1)

- January 2020 (1)

- December 2019 (3)

- November 2019 (1)

- October 2019 (1)

- September 2019 (2)

- August 2019 (1)

- July 2019 (1)

- June 2019 (1)

- May 2019 (1)

- April 2019 (1)

- March 2019 (1)

- February 2019 (1)

- January 2019 (1)

- December 2018 (3)

- November 2018 (2)

- October 2018 (1)

- September 2018 (1)

- August 2018 (1)

- July 2018 (1)

- June 2018 (1)

- May 2018 (1)

- April 2018 (2)

- March 2018 (1)

- February 2018 (1)

- January 2018 (1)

- December 2017 (2)

- November 2017 (2)

- October 2017 (1)

- September 2017 (1)

- August 2017 (1)

- July 2017 (1)

- June 2017 (1)

- May 2017 (1)

- April 2017 (1)

- March 2017 (2)

- February 2017 (2)

- January 2017 (2)

- December 2016 (7)

- November 2016 (2)

- October 2016 (2)

- September 2016 (1)

- August 2016 (1)

- July 2016 (1)

- June 2016 (1)

- May 2016 (2)

- April 2016 (1)

- March 2016 (2)

- February 2016 (1)

- January 2016 (1)

- December 2015 (3)

- November 2015 (1)

- October 2015 (3)

- September 2015 (2)

- August 2015 (2)

- July 2015 (3)

- June 2015 (3)

- May 2015 (4)

- April 2015 (2)

- March 2015 (4)

- February 2015 (1)

- January 2015 (3)

- December 2014 (3)

- November 2014 (2)

- October 2014 (1)

- September 2014 (2)

- August 2014 (2)

- July 2014 (3)

- June 2014 (2)

- May 2014 (1)

- April 2014 (1)

- March 2014 (4)

- February 2014 (4)

- January 2014 (3)

- December 2013 (5)

- November 2013 (4)

- October 2013 (3)

- September 2013 (2)

- August 2013 (2)

- July 2013 (2)

- June 2013 (3)

- May 2013 (2)

- April 2013 (2)

- March 2013 (2)

- February 2013 (2)

- January 2013 (3)

- December 2012 (4)

- November 2012 (2)

- October 2012 (2)

- September 2012 (4)

- August 2012 (1)

- July 2012 (3)

- June 2012 (2)

- May 2012 (3)

- April 2012 (3)

- March 2012 (2)

- February 2012 (3)

- January 2012 (3)

- December 2011 (5)

- November 2011 (3)

- October 2011 (2)

- September 2011 (2)

- August 2011 (2)

- July 2011 (2)

- June 2011 (2)

- May 2011 (2)

- April 2011 (2)

- March 2011 (2)

- February 2011 (2)

- January 2011 (3)

- December 2010 (7)

- November 2010 (1)

- October 2010 (1)

- September 2010 (1)

- August 2010 (3)

- July 2010 (4)

- May 2010 (1)

- April 2010 (2)

- March 2010 (2)

- February 2010 (2)

- January 2010 (3)

- December 2009 (3)

- November 2009 (8)

- October 2009 (7)

- September 2009 (5)

- August 2009 (4)

- July 2009 (6)

- June 2009 (6)

- May 2009 (14)

- January 1970 (1)

Copyright(C) B-Blog project All rights reserved.