GNSS�⥸�塼�����Ѥ���21 -SAM-M10Q�����줿��!?�Ȼפä���ľ����(���ޤ�����)-

��������

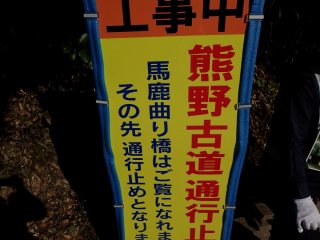

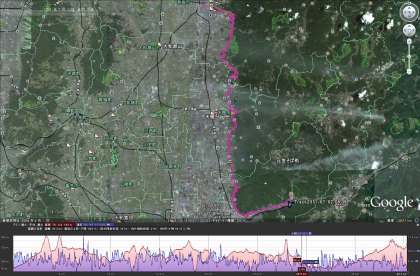

����4���ܡ��ͤत������쳤������ƻ��ϩ��ά��������Ƨ�ޤ��

Ʈ�֤˶���dz�䤷�Ƥ���ޤ�����

�������ο�������ublox����SAM-M10Q����Ѥ��������GNSS��������

�ե�����������ؤ��ƤĤ��Ǥ�ư������å��Ƥ�����ʤ�Ȱ��ڤ�

��������ª���ʤ��ʤäƤ������Ȥ�ȯ�С���

���Ĥ�ʤ�Ĺ���Ȥ�1ʬ����ª���Ƥ�Ϥ��ʤΤ˰��������֤��Ƥ����!

������������(�ܶȤ����ᥤ��)�����٤�ζ����������ڼ��

��٤߰��ջȤäƱ�������ª���褦�Ȥ��������������ᡪ

���������뤫�鵢�𤹤�ͼ���ޤǤ���ޤ�������������Ҥβ����

���֤������ɰ��ڱ�������ª�������ᡪ

��ɻ��Ԥ������ޤ�Ǵ�ä�������äƤ����ᡪ

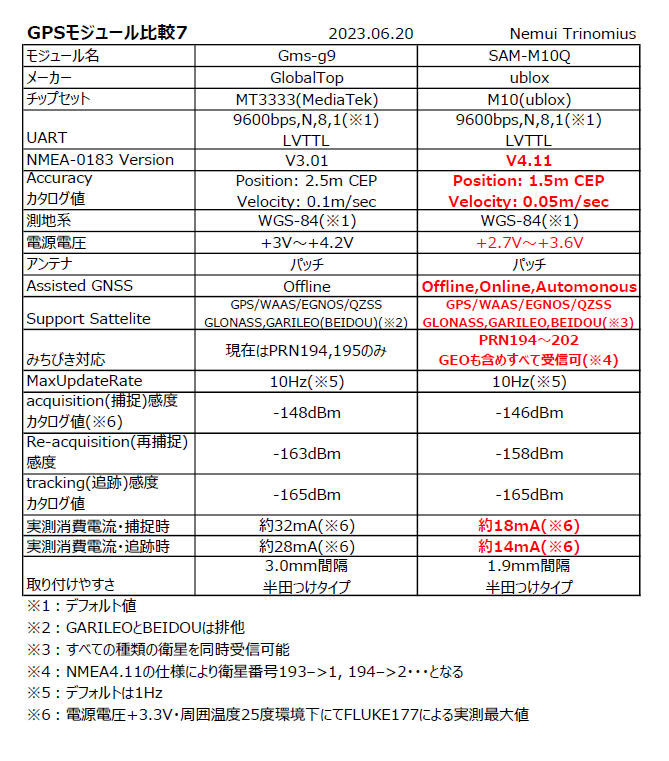

�ĤȤ����櫓��2023ǯ6��Ǹ������ष��Gms-G9����˵����������

���Ƥ��ä��쳤������ƻ����ϩ���������ʤळ�Ȥˤʤ�ޤ�����

�ޤ���12ǯ����Ʊ��GNSS�⥸�塼��ǹ������˸��������Ȥˤʤ�Ȥϡ�

���θ塢��ϩ�����̵���Ѥ�����֤�;͵���Ǥ����ΤDZ�����

��ª���ʤ��ʤä�SAM-M10Q�⥸�塼���Ĵ�٤Ƥߤޤ�����

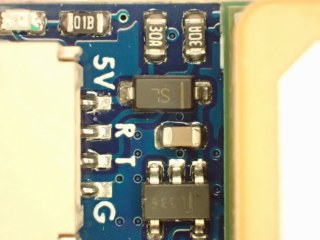

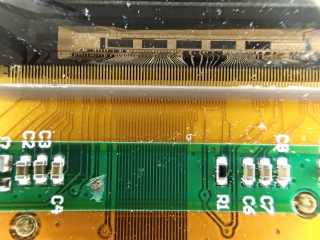

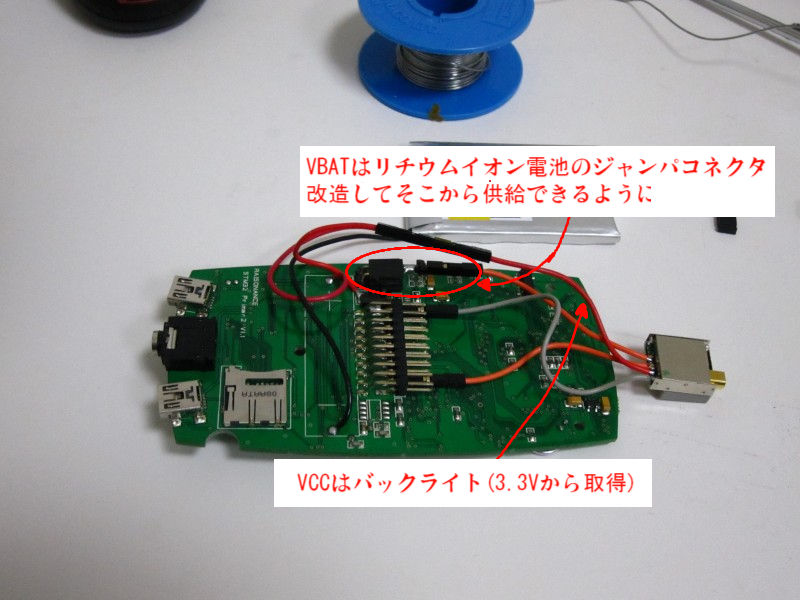

�ͤत���ºݤ˻��Ѥ��Ƥ���Τ�ublox����SAM-M10Q��LDO��

����¾���ղ�ϩ����ܤ����Ÿ���UART(TTL)������Ф��Ƶ��ڤ�

���ѤǤ���褦�ˤ���MATEKSYS�ҤΥ⥸�塼���Ǥ���

��Ǥ�äƺ����Ĵ���ˤ�����MATEKSYS�Ҥ�SAM-M10Q�⥸�塼���

��ϩ����Ϥ��Ʋ�ϩ�������Ƥߤޤ������ޤ������Υ⥸�塼��ǻ���

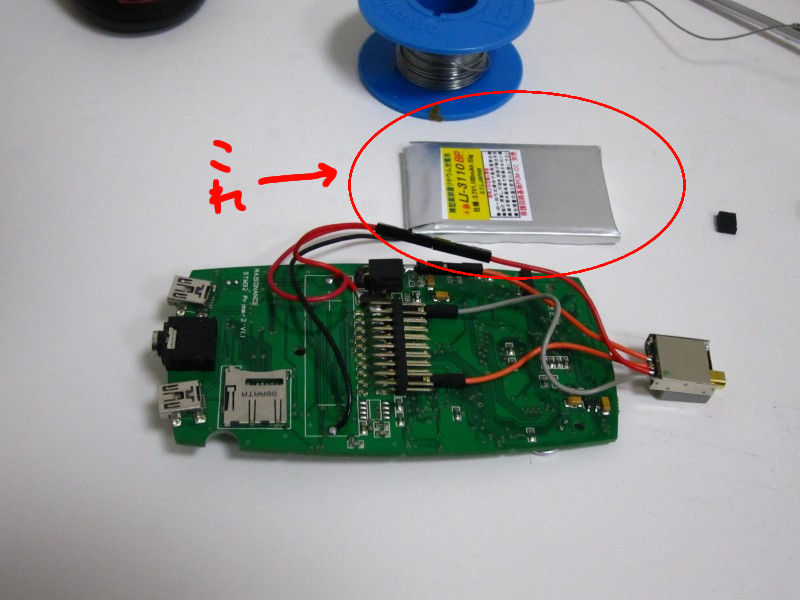

����Ƥ���V_BCKP�Ѥ����Ӥ餷����Τ����ӤǤϤʤ�SII���Υ����ѡ�

����ѥ���XH414HG�Ǥ��������������Τ����Ƥ��ϥ������������

�ȤäƤ���ΤǤ����ĥ��ե���ꥹ�ǡ����ݻ�����3~4�������٤��餤

���ƤФ褫�����Ȥ����߷פʤΤǤ��礦��

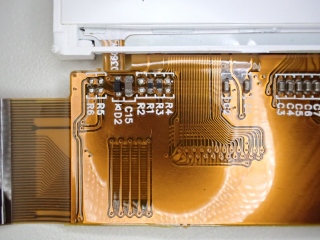

��ľ�μ̿��ˤ⤢��褦�˻�ϴ��ľ�˾�ä�5V->3.3V��LDO��

̵�뤷��ľ��3.3V��������Ȥ�������2ǯ�ۤɻ��Ѥ��Ƥ���ޤ�����

�빽��˽�Ǥ���SAM-M10Q��VDD/VIO/V_BCKP����ʤ�3.6VMAX�ʤΤ�

�ޤ�ľ�ܤ�����Ϥʤ��Ǥ��礦��XH414HG��������100ohm�⤢��Τ�

�Ÿ�����������ή�⤽���ޤ��礷�����ȤϤʤ��Ȼפ��ޤ���

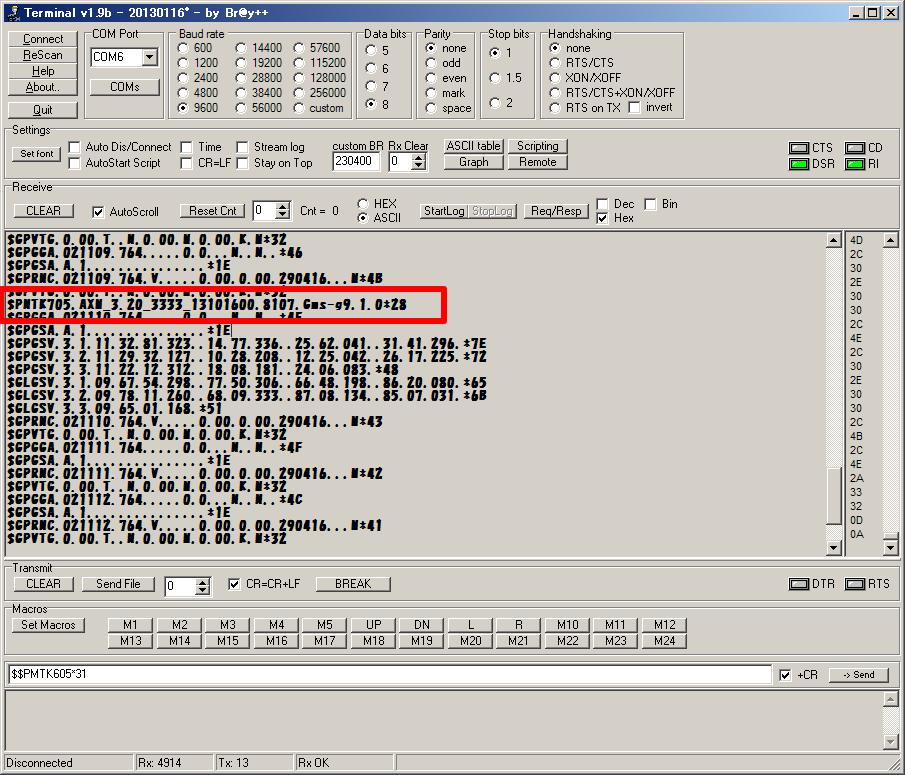

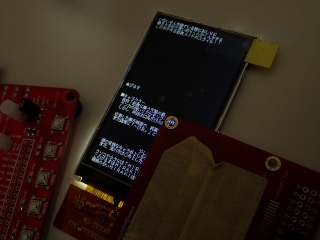

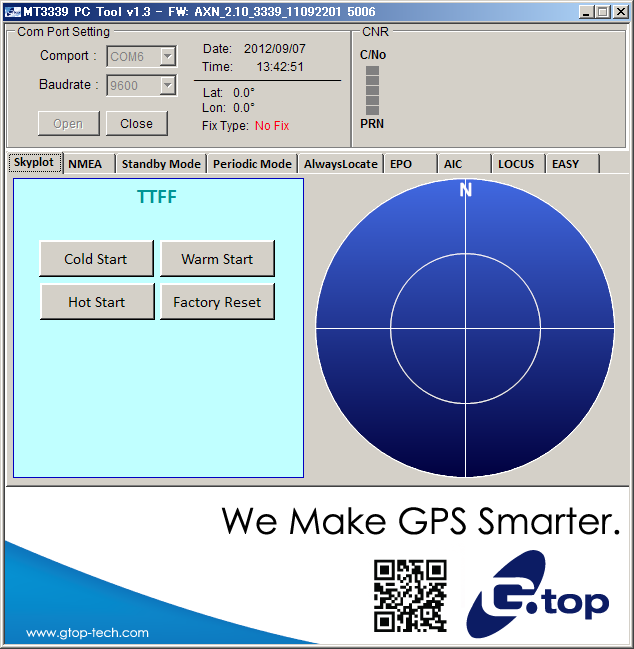

�����SAM-M10Q��3.3V���Ĥ��Ƶ�ưľ���NMEA�Υ����Υ�������Ǥ���

������ǡ�

$GNGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,99.99,99.99,99.99,1*33

$GNGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,99.99,99.99,99.99,2*30

$GNGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,99.99,99.99,99.99,3*31

$GNGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,99.99,99.99,99.99,4*36

$GNGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,99.99,99.99,99.99,5*37

�äƤ����Τ�������Ȼפ���Ǥ�������ϱ�������ª�����

������ʸ�����ɤ�ɤ��Ѥ�äƤ����ΤǤ�������������

�������֤��ƤƤ⤺���äȤ��Τޤ�ޤǤ����ġ�

V_BCKP�ѤΥ����ѡ�����ѥ��������������Τ��ʤ��ȻפäƤ���

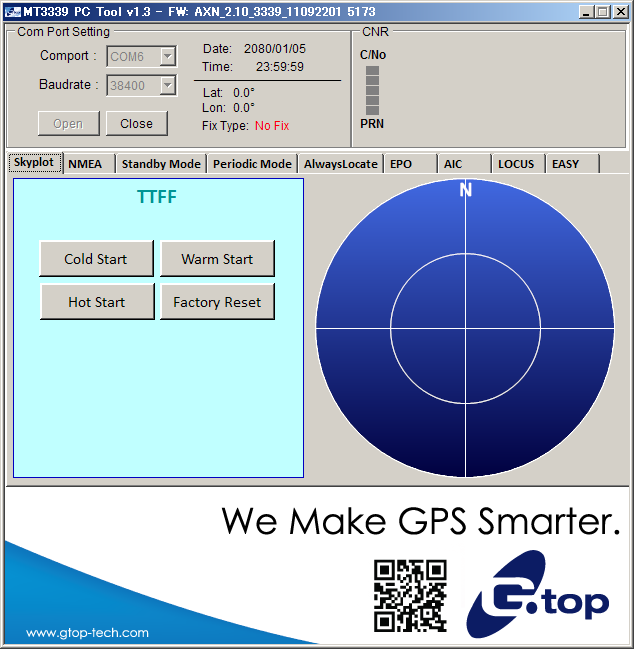

�Ǥ����ƥ�����¬��ʬ�ˤ����ܤ�+3.3V����5ʬ�夯�餤�ˤϽ��Ť�

�ե�˴�λ���Ƥ�褦���Ű���3.0V���ݻ����Ƥ��봶���Ǥ�������

SAM-M10Q��V_BCKP��1.65V�������ݻ����ݾڲ����ȤʤäƤ��ޤ���

����ʲ��ˤʤä���ɤ��ʤ뤫�ϥǡ��������Ȥ��ե����

�ޥ˥奢�뤫���(�ͤत����Τ��Ĥ�Ǥ�)�ɤ��ޤ���Ǥ�����

ublox�Υե������Ȥ��⤯�ޤʤ�Ĵ�٤Ƥߤ��ΤǤ�������������

��ª���ʤ��ʤä��Ϥμ���Ϥ����Ĥ����ä����ä��ΤǤ���ͭ�Ϥ�

�����Ϥʤ��Ĥ����Ĥ���Ŧ����Ƥ����Τ�RF��ϩ�������ŵ���������

�˲����줿�ΤǤϤȤ�������Ǥ�����

�ޤ��Τ��˥����������Ƥ�Τ�SAM-M10Q�����Ǥ��Ф��줨��UART��

���Ϥ���ʬ����ޤ��Τ�SAM-M10Q���RF��ϩ�����ŵ��Ǥ��줿

�Τ��ʡĤȻפäƤ��ޤ������ͤत�����Ǽ�Ǥۤܿ��äƤʤ���

��������ѻ��������ɻߥ�������åפ����ǻ��Ѥ��Ƥ��Τˡ���

�äϤ���ޤ����ե�����ห�Ƥ��ublox����GNSS�⥸�塼��Ǥ�

������Ѥ�����Ҥ�äƤ�M10����������夢�����ä�NEO-6�Ȥ�

Amazon��Aliexpress�ǰ��ͤ˰¤����ʤ��㤨��Τ�99%�Ѥ����

�Τ褦�Ǥ��Ĥ�������

�ǡ���ɿ����ˤ錄���������ª���ߤ��ΤǤ������ڱ�������ª

���ʤ��Τ��Ѥ��ʤ��ä��Τ�Aliexpress��MATEKSYS��������åפ���

Ʊ�����ʤ�ƹ������ޤ����ġ�

������ư���ʤ��ʤä��Τ����ŵ����٤�����ä�����⤦�ΤƤ뤷��

�ʤ��ΤǤ�����������ʬ�Ƥ�����Ȳ�����Ƥޤ��ϴ��ľ��

�����ѡ�����ѥ�������ʧ�ä��ΤǤ��������λ���(����������

�ͥåȾ�ε����Ǥ�ublox��GNSS�⥸�塼���Ĺ���ֻȤäƤ�ͤ�

�Хå����å��������Ӹ��Ƥ��¿���ä��ʡ�)�Ȼפ��֤���

���ḵ�Ǥ��Τޤ�ư�����Ƥߤ褦���Ÿ�������������֤Υ٥�����

Ŭ�������֤������2ʬ�⤫���餺

������������褦�ˤʤä�

????

���ʤߤ˥ǡ���������/�ޥ˥奢��λؼ��Ǥ�V_BCKP����Ѥ��ʤ�

����Open�ˤ��٤��ȽƤ���ޤ�����M10�ǤϤ���Open�Ȥʤä�

�ޤ�������ublox�Υ⥸�塼�����GND����Ȥ��äƽƤ��ä���

VCC���ߤ�äƽƤ��ä���ޤ��ޤ��ʤΤǤ��ä���ǡ��������Ȥ�

�ɤ߹���Ǹ��ä���ϩ���Ȥޤʤ��褦�ˤ��ޤ��礦��

�Ȥˤ�����SAM-M10Q�Ǥ�V_BCKP̤���ѻ���Open�Ǥ���

����ʤ櫓�ǻؼ��̤�V_BCKP��Ϣ�β�ϩ���������ʧ�äƤߤޤ�����

V_BCKP�ε�ǽ����ڻȤ�ʤ��褦�ˤ��ޤ�����

�����ơ�

���ó�á���

�٥������餫��V_BCKP��ǽ�����Ƥ�ΤǾ��ColdStart�ʤΤ�

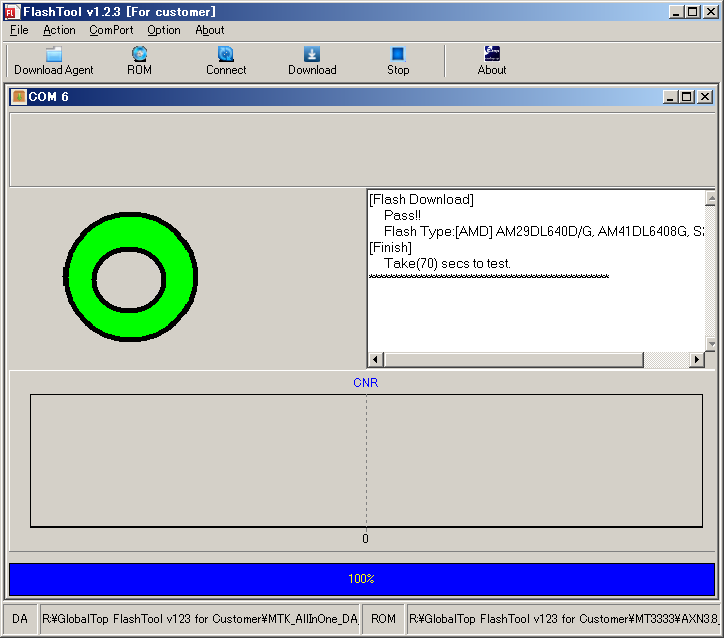

70�äۤɤ����äƤ��ޤ�����������Ǥ�����������

��������ĤĤޤ�SAM-M10Q���ŵ�Ū����»�Ϥ��Ƥʤ���V_BCKP�Ѥ�

�����ѡ�����ѥ�����2023ǯ~2025ǯ�νդޤǻȤäƤ��Ƥؤ��ä�

����������V_BCKP�ؤ��Ű��ΰݻ���Ŭ�ڤˤǤ��ʤ��ʤäƤ��ޤ���

�ݾڲ��¤�1.65V����̯�˲���ä��Ѥ��Ű��λ���VDD/VIO������

���줿��RF����������ǽ���ʤ��ʤ�"��¢�⡼��"��ž��ä���

�Ȥ������ȤʤΤǤ��礦����

�����ѡ�����ѥ������������˥��������Ÿ��������β��ϱ�����

����Ƶ�Ͽ���Ȥ��٤����ä�����ȿ�ʎ�����!!

�ͤत�����ublox���Ĥ��������Ƥޤ�2ǯ��ΤҤ�ä��ʤΤ�

ublox���ʤ�Ĺǯ�ӥ��Х��Ȥ��ݤ��Ƥ����ԼԤ������ΰո���

��İ�������פ��ޤ��ġ�����

(��������ŷ���κ���Ǥ⤳��ʤ����ߤ������ڤ�����Ƥ�Τ���)

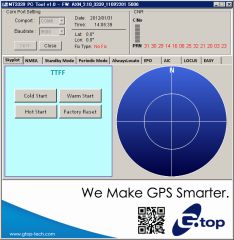

�Ȥ����櫓��SAM-M10Q�����褷���äݤ��ΤǺ��٤ϥե�����ɤ�

�ºݤ˲�Ư����Ƥߤޤ����ľ���������˭�業���ѥ��Ǥ���

����ä������Ѥ����ä��ΤǺ�����褿�ΤǤ��������ѻ��Ѥޤ���

�Ĥ��Ǥ�V_BCKP̵���ξ��������ɥ������ȤΥѥե����ޥ�

���Ƥߤޤ���

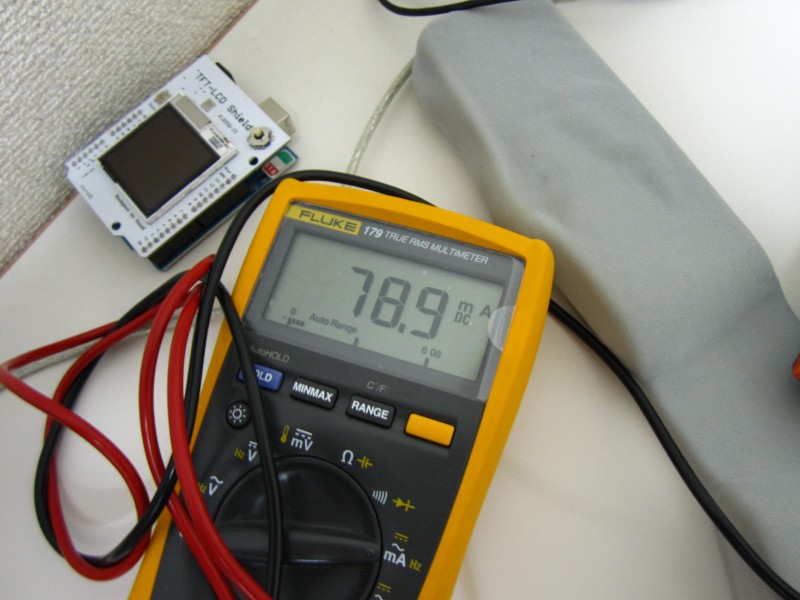

�ƥ��������϶��ܳ�����Τ��ι���ˤ��ޤ�����

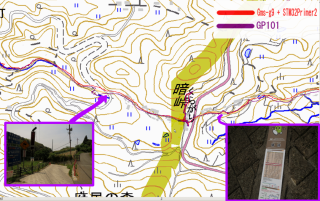

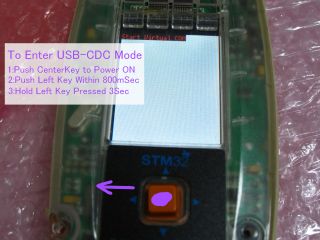

�Ȥ������Android���֥�å�Alldocube��STM32Primer2��Ȥä�

GNSS�������Ǥ�������ϥ�������USB-CDC�⡼�ɤ�Android���֥�åȤ�

��³��USB-Serial�Ѵ��Ȥ��ƻȤ��ޤ���

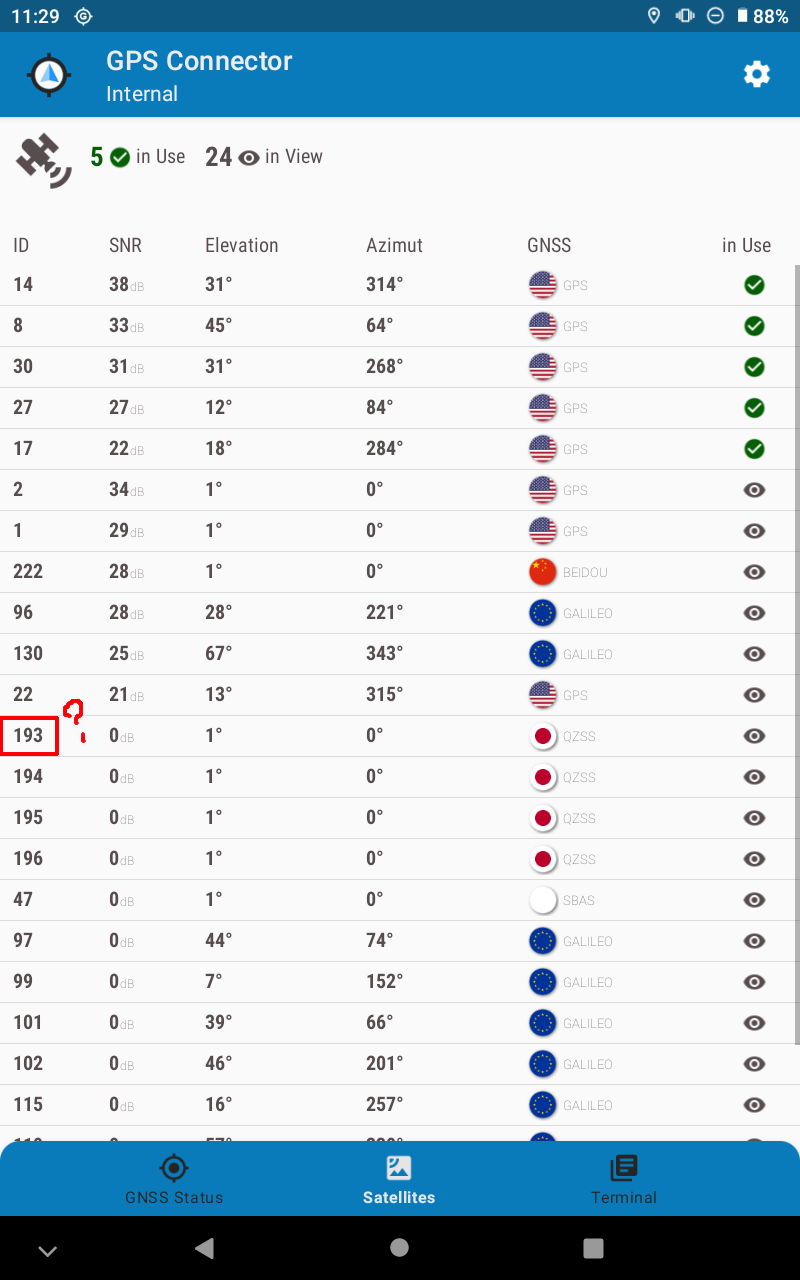

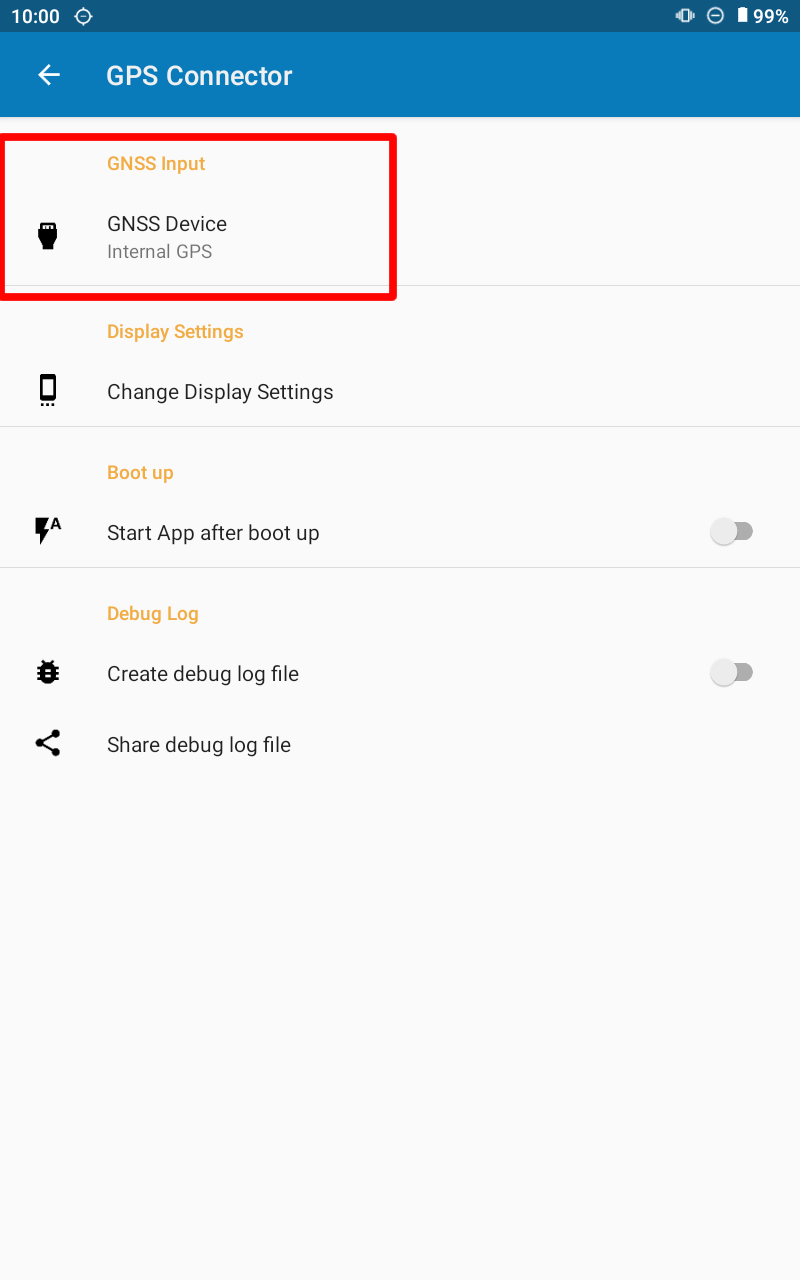

Android¦���ץ��2023ǯ�ΤȤ���Ʊ����GPSConnector��Ȥ��ޤ���

������FIX����ޤǤλ��֤ϥ���ۤΥ��ȥåץ����å���¬��ޤ�����

�ޤ���Android���֥�å���¢��GNSS�⥸�塼�롣

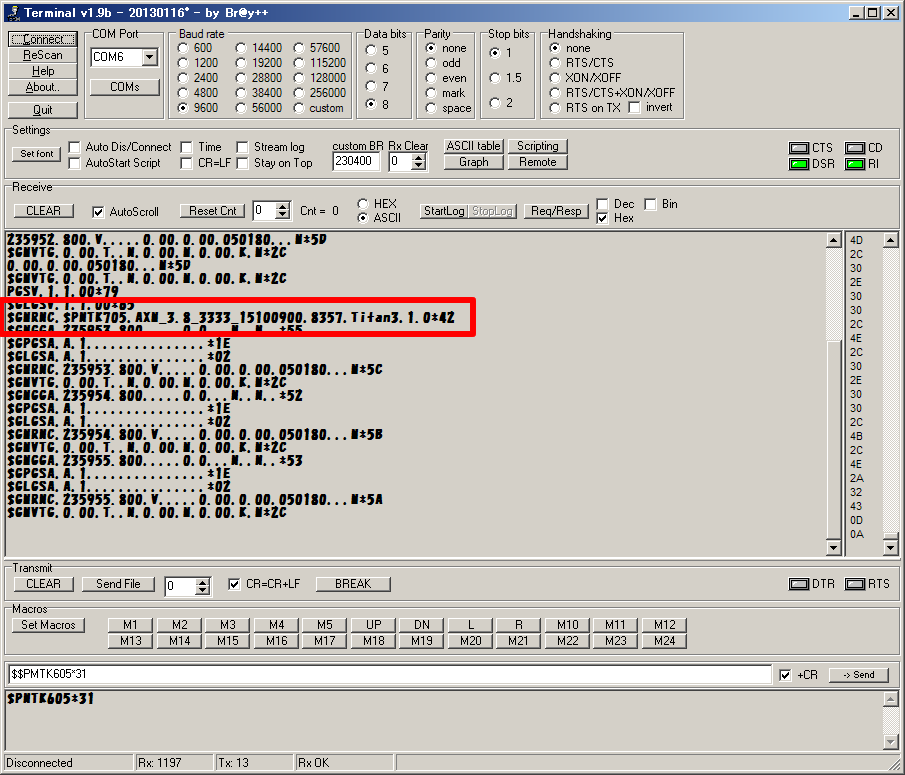

��ª���֤�5��ʿ�Ѥ�70�äۤɤǤ�����

�Ƥ������ʤ�Ǥ����Android�ѥåɤǤϱ�����ߤ��Ƥ⤦���Ȥ��Ф�

�ʤ��Ϥ��ν�浡(PRN193)�������Ƥ��Ǥ�����

��Ǥ�äƤ�����SAM-M10Q�⥸�塼��Ǥ���

��ª���֤�ʿ��45�äȥ�����ɥ������Ȥʤ���⤫�ʤ�η�Ʈ�Ǥ���

��λȤ������л�/������ƻ��ά�ǻȤ��ʤ餳��V_BCKP��Open����

�DZ��Ѥ��Ƥ�ɬ��ʬ�Ǥ��͎�����

����ʤ櫓��SAM-M10Q�����줿�Ȼפä���ճ�����ˡ������(�Ǥ����Τ�?)

�Ǥ��ޤ�������β��ε������Ȥ�MATEKSYS��Ʊ���⥸�塼���

��ä��ͤ⥿�դʻȤ������Ƥ�ȥ����ѡ�����ѥ������ؤ��äƤ���

���礤���Ȥ��⤤�ޤ���

������������������ª���ʤ��ʤä����ȵ��Ť������ϥ⥸�塼���

�ΤƤ����˥����ѡ�����ѥ������ʤȸ��뤫��V_BCKP�μ���

��ϩ���������Open�DZ��Ѥ���뤳�Ȥ��ᤷ�ޤ�!

�嵭�λ����������ä������ؤ����ޤ������˵������˱�����

����ɥ��졼Ź��ʢ�����館�Ǥ��ġ��������ä����ä���🍛

�����ޤ�������ǯ�ۤ���STM32F1��USB�饤�֥���

����̿Ū�Х��θ���Ƚ���������Ʋ�ä�

☝�ǻ��Ѥ��Ƥ���STM32Primer2��Ȥä�GNSS�������Υե����०����

�Ǥ������ޥ����ȥ졼���⡼�ɤ�PC��ǧ�������ʳ��������ץ�����ब

�ǥåɥ��å��������å��ɥå��ꥻ�åȤ�ȯư���Ƥ��ޤ�"���Ȥ�����"

�Ȥ����빽�ǰ����Զ�礬10��ǯ¸�ߤ��Ƥ���ޤ�����

������⺣��θ��ڤ��ޤ˥����������ɸ�ľ����ȯ�Ф����к����ޤ�����

�Զ��θĽ��STM32F1�����ε�USB�饤�֥���usb_int.c���CTR_HP()

�Ȥ����ؿ��Ǥ��������USB_HP_CAN1_TX_IRQHandler�Υ�����Хå�

�Ȥ������ꤵ��Ƥ��ޤ���

�ͤत�����GNSS�������Ǥϥޥ����ȥ졼���Ǥϥ��֥�Хåե���

���Ѥ��Ƥ��ޤ�����STM32F1�Ǥ����֥�Хåե�����Ѥ���ݤ�ͥ���٤�

�⤤USB�����ߤ�Ʊ����ͭ�������б�����褦��ե���ޥ˥奢��

�˵��Ҥ�����ޤ������λ���USB_HP_CAN1_TX_IRQHandler��ͭ���ˤ���

CTR_HP()���ƤӽФ����褦�ˤ��ޤ���

����CTR_HP()��Ǥͤत����ϸ����㤤���ʤ���ΤƤ��ޤä���

�ʤ�ȳ����ߥ롼�������while�롼�ס�������¸�ߤ��ʤ��ؿ�

�ݥ������¹Ԥ��Ƥ��ޤ���ǽ�������륳���ɡ�

����CTR_HP()�ˤ�EP0�Υ���ȥ�����ѥ��פγ����ߤ����̤�

���ӹ���Ǥ��䤬��ΤǤ�����USB�饤�֥��ǤϤ��줬��θ�����

���餺��EP0�γ����ߤ���Ƥ��ޤä��ݤ˼��֤�¸�ߤ��ʤ��ؿ�

�ݥ���¹Ԥ��Ƥ��ޤ�����ץ�����ब˽�����Ƥ��ޤ����Ȥ�

�ʤ�ޤ���HardFault�ˤʤ�ΤǤϤʤ�˽���Ǥ���

��äȤ��餯�꤬Ƚ�������ΤǸ�Ϥ��������������Ǥ���

CTR_HP()��EP0�γ������װ������ӹ���Ǥ��Ƥ�̵�뤷��EP0��ͥ���٤�

�㤤�����USB_LP_CAN1_RX0_IRQHandler�ǽ������Ƥ�餦���Ȥ�

�����OK�Ǥ����ɤ������������Ϥ�����Ȥ��Ƥ���������

���ϤȤ⤢��10ǯ����Զ��˥��꤬�Ĥ����ΤǤ�����ί����������

�ޤ����ġ�

����Ǥ�äƥ��֥�Хåե�������Ⱦü���ä��ޥ����ȥ졼���⡼��

��IN/OUT�Ȥ�ξ���Ȥ���֥�Хåե������뤳�Ȥ��������ޤ�������

STM32�Υե�����त����õ���Ƥ⸫�Ĥ���ޤ���Ǥ������������Ȥ�

STR7��USB�饤�֥���ˤ��Τ�Τ��Ф�μ�����ȯ������ޤ�����

���κ���ͤ˼������Ƥ���˥���֥��å�ž�������Ǥ�

�ʤ��ä��Τ�ޥ���֥��å�ž�������Ƽ���������̤������颭

���Ѥ�餺���ߤ��������Ǥ������Τ������٤�Ȥ��ʤ�

�����Ǥ��Ƥ������Ȼפ��ޤ����ɤ߹��ߤˤĤ��Ƥ�0.8MByte/Sec��

�ե륹�ԡ��ɤǤǤ���³��˶�Ť��Ƥ��ޤ����ΤǤ�����ɤ���

���ޤ���

�ʤ���SD�����ɤΥ����å���24MHz(DefaultSpeed�⡼��)��ư������

�Ƥޤ���HighSpeed�⡼�ɤ��Ȥ⤦����ä�®�پ夬���ʤ�����

���פ�����������Ǥ��礦��STM32F1��HS�⡼�ɤξ�¤ϥ���å���

�Թ��36MHz�ޤǤ����夲�뤳�Ȥ��Ǥ����������ΤȤ������ΤĤäѤ�

�ˤ����ʤ�ޤ�����������ˤʤ�Τǰ�������ͤ����24MHz��

�ޤޤΤۤ����褤�Ǥ��͡�

SD�����ɤ���ʤ���eMMC���Ȥ��ޤ����ߤ����ʤ��������ޤ���

F1�Ǥ���ꤷ��eMMC��ư��롣�������䡣

�Ĥ���ʤ櫓��STM32Primer2��Ȥ�³����15ǯ�ʾ夬�вᤷ�ޤ�����

���줫���FatFs��STM32F1�μ�����Ȥ��ơ�GNSS�������Ȥ������ʤ�

�ȤäƤ������Ȼפ��ޤ���

GNSS�⥸�塼�����Ѥ���20 -ublox SAM-M10Q�Ϥ¤�ޤ���-

������

�Ĥ��ˡĤͤत�����ublox�����������ޤ���������

�褯�褿��͡�����ä��㤤��(C.V.�����ܲ���)

ublox��M10���åפ����Ѥ��줿SAM-M10Q�Ǥ���������

����SAM-M10Q����ä��⥸�塼���Aliexpress�ǽ�Ź���Ƥ���

����ľ�ܹ������ޤ�����

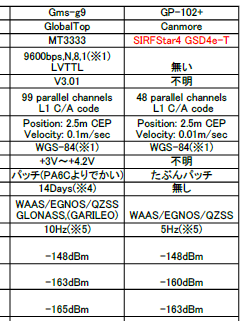

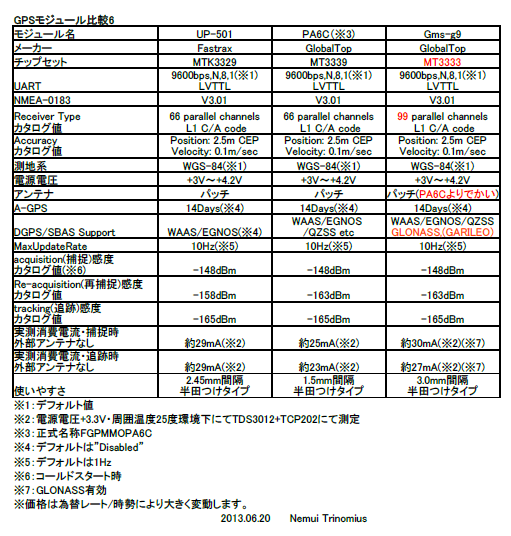

2013ǯ����10ǯ�ֻ��Ѥ�³����Gms-G9�⥸�塼��ȤΥ��ڥå�

��ӤǤ���10ǯ���Ĥȳ����δ������ޤ��͡��ä˾������Ϥ�

�㤵����Ω�äƤޤ��͡�

���ʤߤ�2023ǯ���ߤ��ĤƤΤߤ��Ӥ���浡(PRN193)�ϰ��ष��

���Ȥϼ������Ǥ��ʤ��ʤꡢGms-g9����ܤ��줿MT3333���åפ�

���ߤǤ���浡���浡��L1C/A���椷���������Ǥ������ߤ��Ӥ�

��浡��ѵ����QZS1R(PRN196)��GEO�ȸƤФ���Żߵ�ƻVer��

�ߤ��Ӥ�(PRN199)�μ������Բ�ǽ�Ǥ���

���������аޤ⤢�ꡢ���Υ����ߥ�ublox�����������������

�������ޤ���

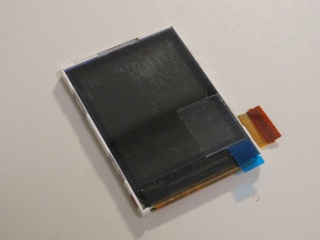

���ơ����Ӥ��̤�ͤत�����SAM-M10Q����ä�����礤��

�ܡ��ɥ⥸�塼�����������櫓�Ǥ�������¤�UART�����ݸ�

��+5V���Ϥ����ꤷ���쥮��졼���ʤɤ���ܤ���Ƥ���ޤ���

�����̤�+5V�ǤϤʤ��Ȥ�+5Vü�Ҥ�NC�Τޤޤ�"3V3ü��"��3.3V��ľ��

�֤����ޤ��Ƥ���������ʤ����Ѥ���ǽ�Ǥ���

(���Υ⥸�塼���UART�ν��Ϥ�+5V���ϤǤ�LVTTL)

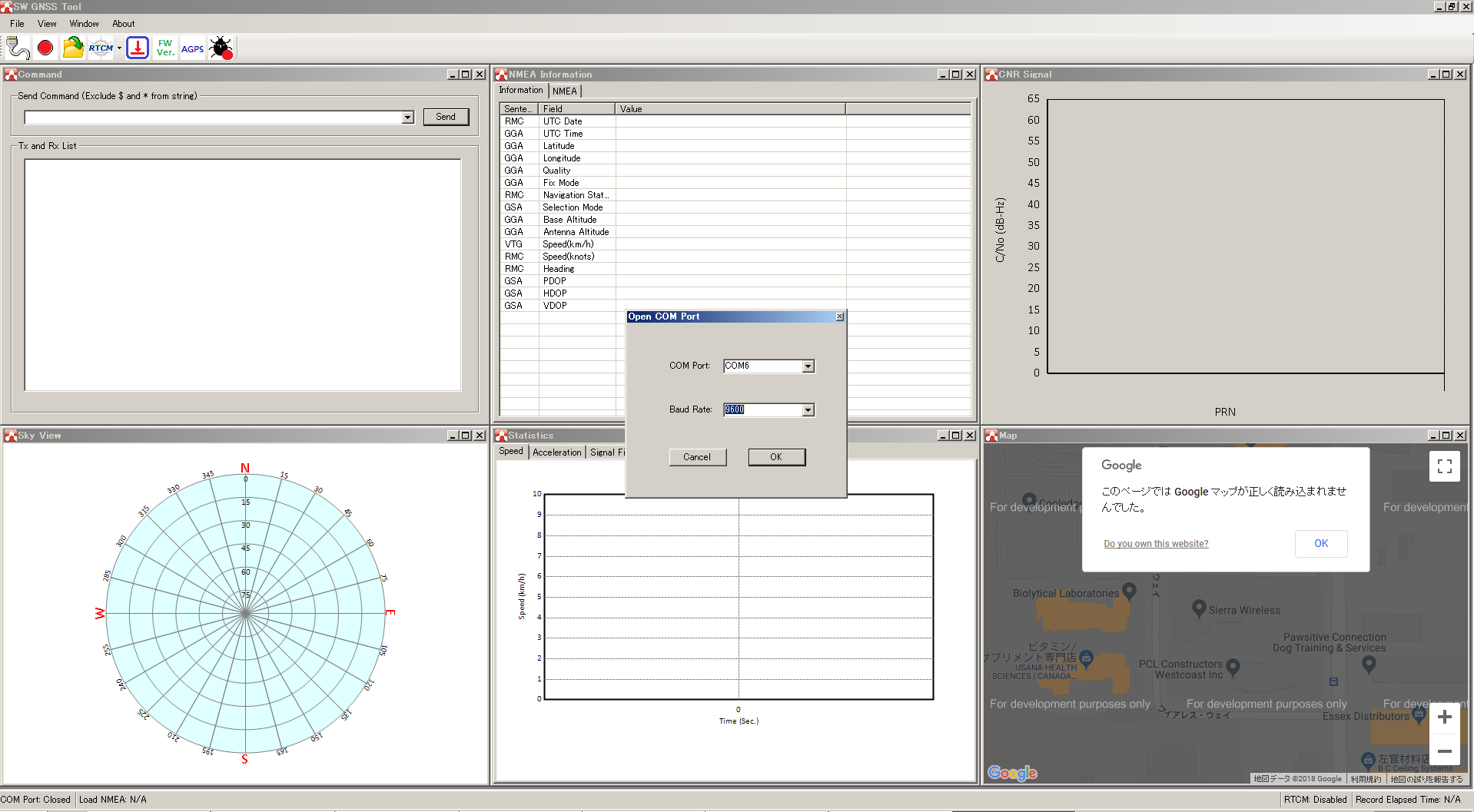

���ޤ���ư����Ӥ��Ƥߤ褦

�����ϼºݤμ�����Ӥ�Ԥ��ޤ���������������ΤۤȤ��Ǥ���

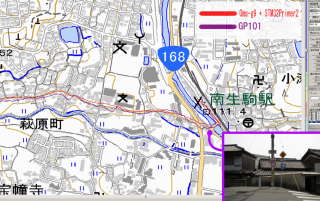

Android�Υ��֥�åȤ�STM32 GNSSTr@cker�β���COM����³����Gms-g9,

SAM-M10Q�⥸�塼����̿����ƤɤΤߤ��Ӥ��������Ǥ��뤫���

���Ƥߤޤ����Ĥ��Ǥ�Android���֥�åȤ���¡GPS�⥸�塼���

��Ӥ��ޤ��礦��

�������Ӥˤ����ꡢ��¢GPS�Ⲿ��COM��³��GPS����ѤǤ���

"GPS Connector"�Ȥ������ץ����Ѥ��ޤ�����

�ޤ���Android���֥�åȤ���¢GPS�Ǥ���

�������̤�PRN194,195,196�������Ǥ��Ƥޤ���

196�Ͻ�浡��Ѥ�QZS1R�Ǥ���Alldocube�äƤ�����ʪ���֥�å�

�Ǥ������ʤ��ʤ����ޤ��͡�

������Gms-g9�Ǥ���STM32 GNSSTr@cker�β���COM��ǽ����³���ޤ���

Android�Υ��ץ����¢�ȳ��դ����ڤ��ؤ�����Τ�ͥ���Ǥ���

�������̤��ǰ�ʤ���PRN196�ν�浡��ѵ��ϼ������Ǥ��ޤ���Ǥ�����

MT3333�Ϥ��줬�³����ġ���

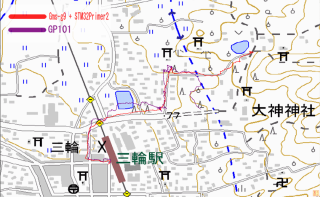

�Ǹ��SAM-M10Q�Ǥ�������

�����á�����ɽ�������������ܹ����"QZSS"�ˤʤäƤ롪����

2->PRM194,3->PRN195���ɤ��ؤ��Ƥ�������i�Ĥ�

�����7�ä�PRN199��GEO�Ǥ�����������ͺ���á���

����ʤ�4��PRM196�⸫����Ϥ��Ǥ��������ˤϱǤäƤޤ���Ǥ�����

����������DA!

�����Ƥ������餬���֤Ǥ�������������������

���顪�������������ڡ����Ĥ���ʡ�������

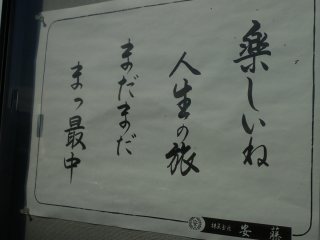

�ͤत�������Φ�����ϤĤ��˺ǽ����̤�ޤ�����Ū�ζ�����ϻ��

�ؤȲ�����Ƥ���ޤ���������ǤĤ��˷�ϻ��˹Ԥ��Ĥ��ޤ���

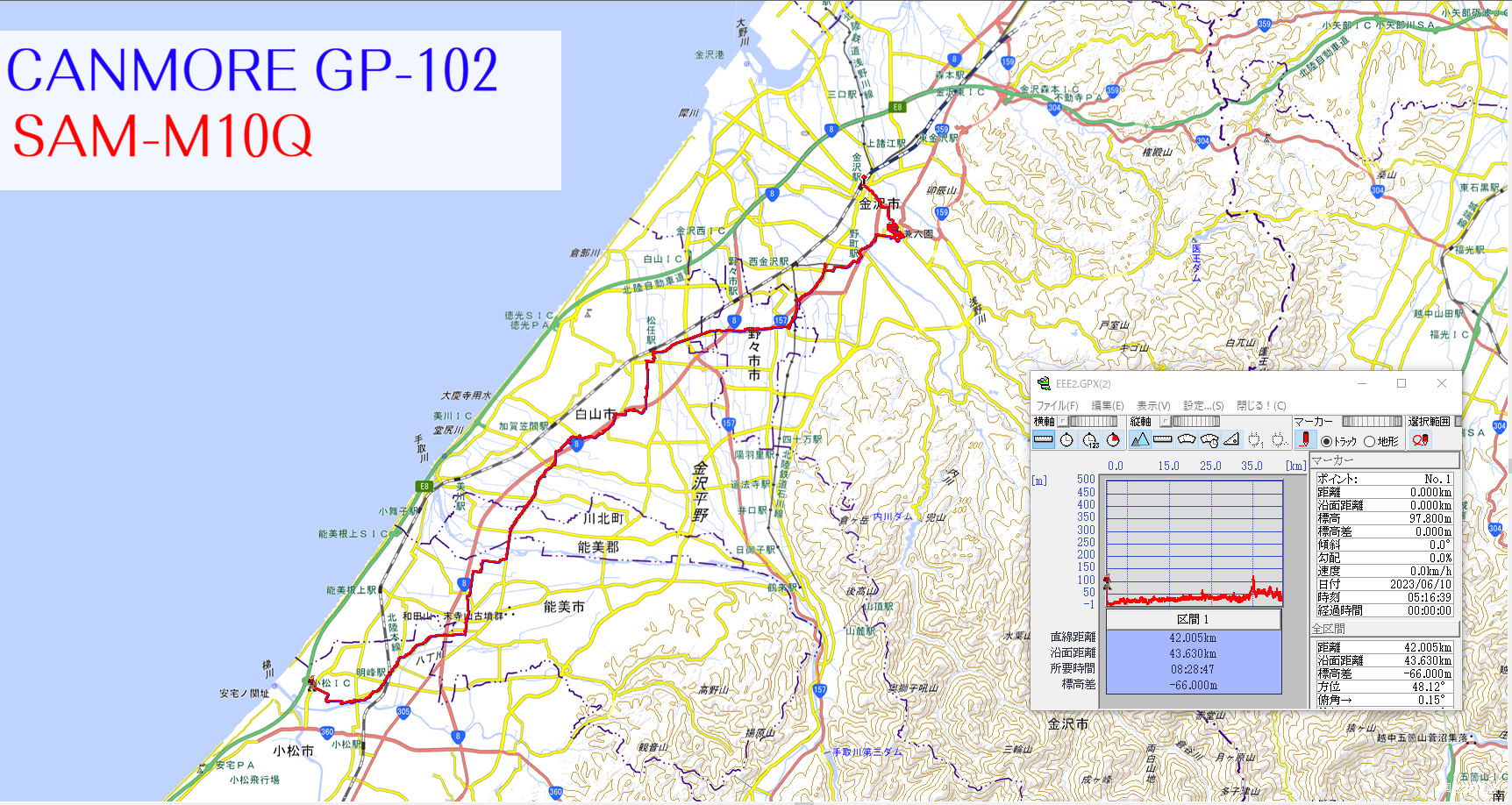

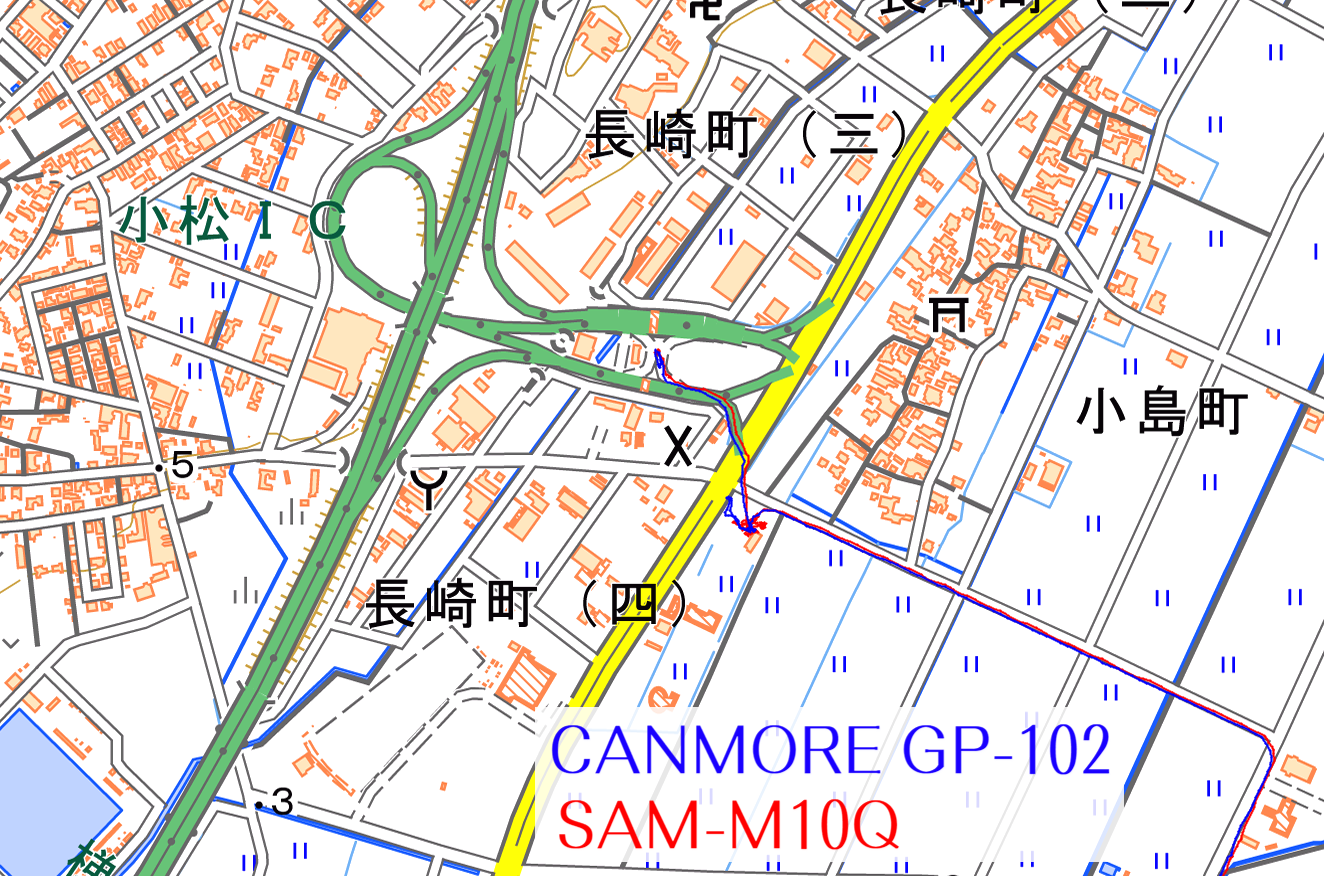

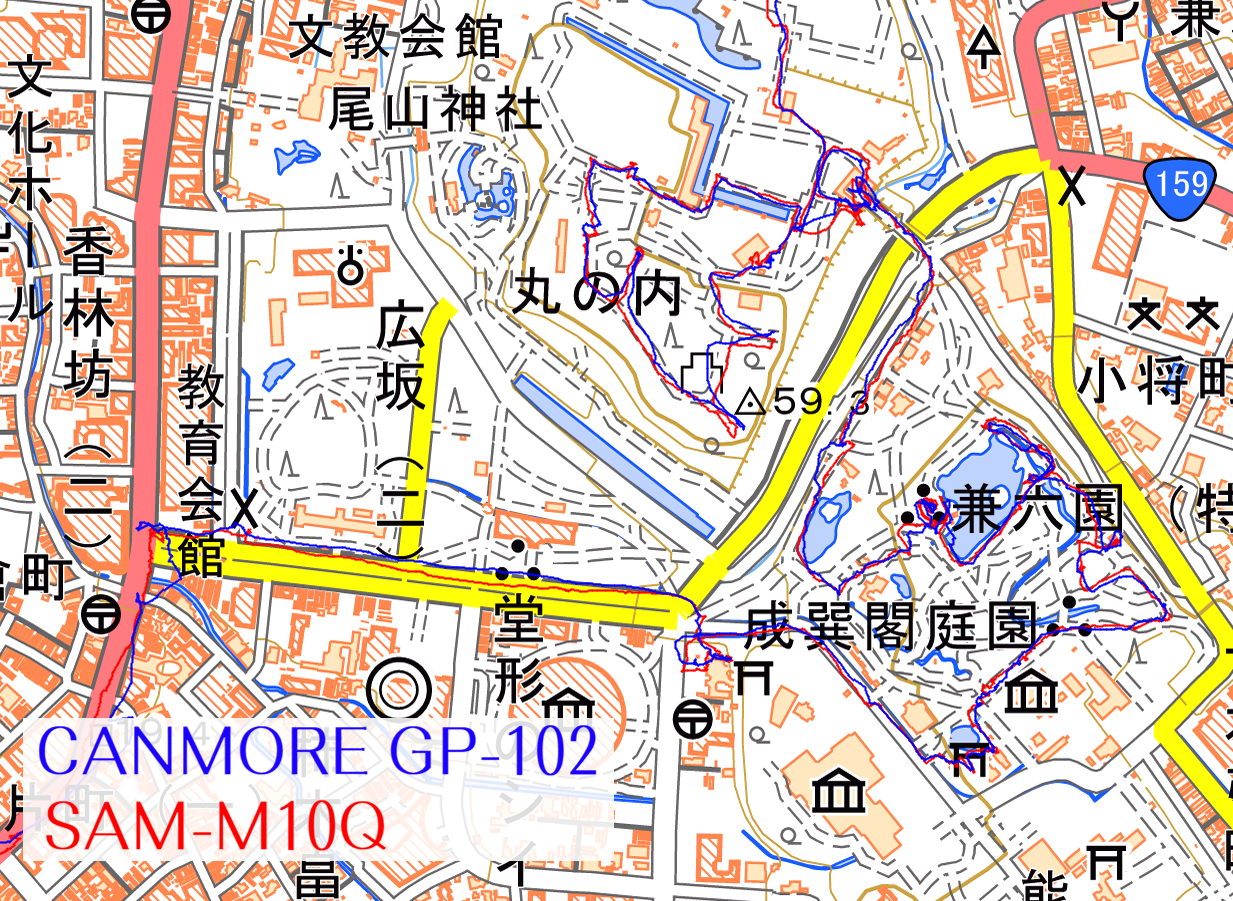

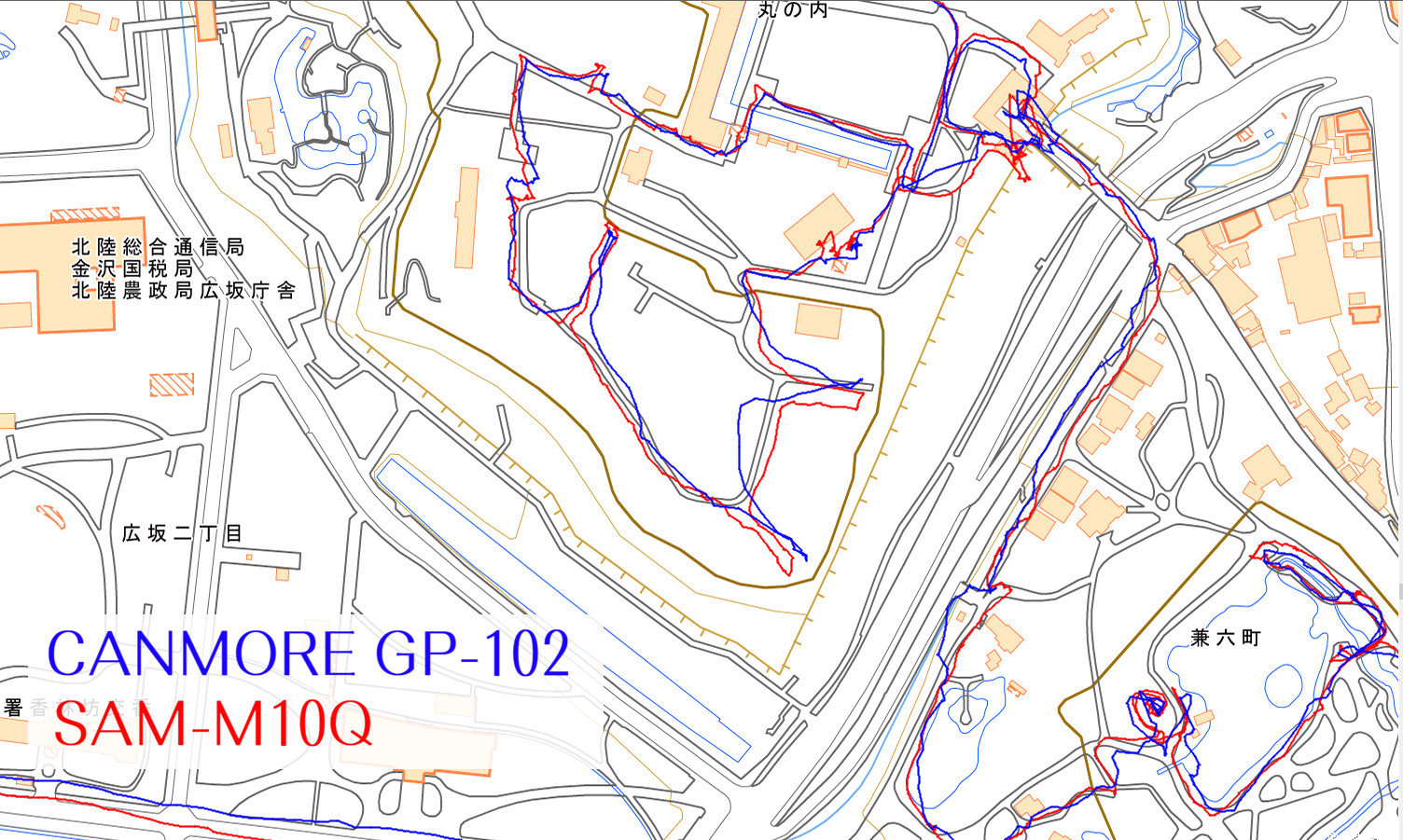

�Ĥ��Ǥ�SAM-M10Q��Ȥä���������Canmore��GP-102�ȤΥ�����

��Ӥ�Ԥä��ꤷ�ޤ�������

��2023.06.10 ����������

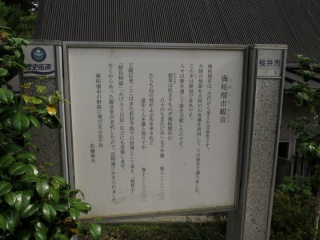

��ī����Φ����IC��

�ͤत�����쳤������ƻ��ά����10ǯ�֤�˹�®�Х������Ѥ��ޤ�����

�����Ԥ�����Φƻ!

���IJȤ椫��ξ���ŷ���ܤǤ���

�����ƻϩ���֤�����¿���Ǥ���ͻ�����֤�"����"�������Ǥ���

���ĤƱؤ��ä������ۤǤ���

��̯��ƻ���¤äƼ�������Φƻ���������ƶ����Ϥ�ޤ���

��������������äƤ��ޤ����Ĥ��Ť�

�Ԥ椨�����Ҥ��䤿��¿���Ǥ�

ƻ�αؤᤰ���Ǿ��ٷƤǤ���

��ƻ�ˤޤȤ��Ĥ��褦����Φƻ��³���ޤ���

��Ǥ�ض���������ͤǤ���

�ݤ���

��Ǥ�ؤ���Τ��Ǥ���

�ʤ�Ǥ���

�Ƥӹ�ƻ��Φƻ�Ǥ���

���۸������ˤ��ġ�

��̯�˥롼�ȥߥ����������פǤ���

��ΦŴƻ�ν�����Į�ؤǤ���

��ϻ��ޤǤ⤦������

�Τʤ�������𤬤���ˤ����㲰Į�Ǥ���

�ξ֤��ԤǤ������������⤦����������

�ĥå���Φƻ�ΤҤȤĤε���������˷������Ǥ��ġ���

���������ϻ��˸������ޤ���

�������Ҥ����ϻ�������ޤ���

�ʤ�����ϻ����褿�Τ�30ǯ�֤�Ǥ���

������������������������

�����������������Ф��Ƥʤ���

30ǯ���褿�Ȥ��Ͽ��ߤǤ������ʤ�����Ǥ��͡�

��ϻ��ǰ���ͭ̾�ʤȤ����Ǥ�

��ϻ��Ͼ�������ˤ���ޤ���

����鹽���Ƥ�ƨ����ɤ������ݡ�������Ļ����

��ϻ���Υ��Ƥ����϶�����ˤफ���ޤ���

�ܴݤظ������ޤ���

�ܴݤϸ��ߤϼ��������ˤˤʤäƤ��ޤ���

Ϧ��������Գ���

��������Υ��ޤ���

�ͤǤ��ä��֤��ṾĮ�Ծ��ȴ���Ƥ����ޤ�

�����ؼ����θ���Ǥ��ġ�

�Ĥ��ˡĸʤ��ǡ��ز줫������ޤǤ��ɤ��夭�ޤ�����

��Φ�����������̤�����⤺�ä���ˡĤ�ä���������

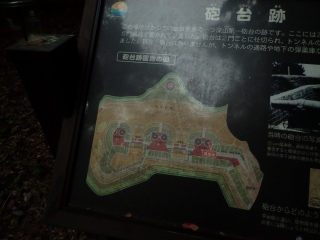

�������ܾ�ζ��������������졼���������

����ˤ���ˡ�

�ܷײ�κǽ���Ū���ä�����ͥ�Է��ǥ����֡���

��������������������DA!

��²�ؤΤ��ڻ��⤿�������㤤�����Ķ��Ŭ�ʥ�������С��ɤ�

�����⥰���֤�;͵�ε��Ե��Ԥ�ޤ����ġ�����ڥ�����

�Ȥ����Ȥ��������ο��������̤ޤǤ˶�����ã����

���äȤȴο���GNSS�Υ�������ӤΤۤ��Ǥ�����Υ��Ĺ������

����Ѥ�GPS������GP-102�ȽŤͤ���褯�狼��ʤ��Τ������

���礷�Ƥ����ޤ���

�ǽ�Υ������������ǥ���ӥˤˤ�ä�ī�Ӥ٤ޤ�����GP102�Υ�����

����Ǥ�Τ��Ф���SAM-M10Q�ϤޤȤޤäƤޤ��͡�

����˷�����ϻ�ࡢ��������դΥ�����ӤǤ���

�������SAM-M10Q�Τۤ����������٤ޤȤޤäƤޤ��͡�

����˳���Ǥ����ܴݼ���(�������)�κ���������Ǥ��͡ġ�

SAM-M10Q�ۤ�Ȥ��������äƤ�

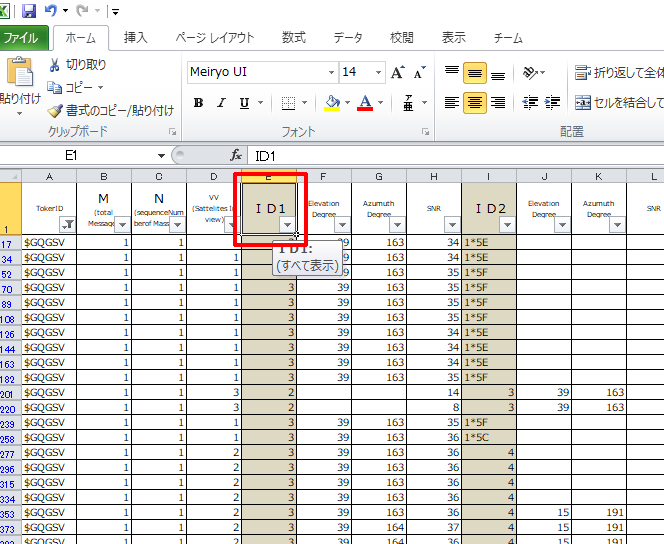

�Ȥ�����SAM-M10Q�Ϥߤ��Ӥ���ɤΥ�٥�ޤǼ����Ǥ��Ƥ����Τ�����

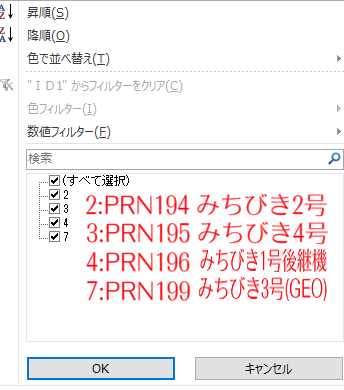

�����������Ѥ��Ʊ���ID����Ф��Ƥߤޤ�����

NMEA Ver4.11��"$GQGSV"�˥���ƥ��Ѥ�ä�PRN�⽾���

��Τ����ɤ��ؤ���ɬ�פ�����ޤ����ġ�

��浡��ѵ����Żߵ�ƻ��(GEO)�ߤ��Ӥ�������������Ƥ���ޤ�����

��ä��͡�

���ʤߤ��������Ϥ�����ˤʤ�ޤ���

�Ȥ����Ȥ�����ublox��SAM-M10Q�Τ����ޤ���ǽ�Ϥ˴�ò�Ȥ��Ƥ���ޤ���

Gms-g9���褿����ä��ޤ�����10ǯ�κз�οʲ��Ϥ�Ϥꤹ�����ä��Ǥ��ġ�

������ublox�Ͼ�����ή��¿���Ȥ����и���ʧ������ƻ��GNSS��������

����ʤ�ѥ���åפ�̤������Ȥ��Ǥ��ޤ�����������

���줫���Ф�Ф�Ȥ��ޤ��äƤ����ޤ��Τǥ��������

GNSS�⥸�塼�����Ѥ���19 -�ߤ��Ӥ��������ѵ�ǰ������GALILEO-

����11��������Ĥ��ˡ��Ĥ����������ν�ŷĺ���������ƥ�QZSS����������

�����ޤ�����������������

2011ǯ�����쳤������ƻ�ȤȤ�˳��Ϥ����ͤत�����GPS/GNSS�������Ǥ���

�Ĥ��˱߽ϴ���ޤ��ĤĤ���ޤ������줫����ߤ��Ӥ��β��äˤ��������

���ޤ��ޤ�������ȹͤ����ޤ�!

������2013ǯ���麣�ޤǻ��Ѥ��Ƥ����ͤत����Υᥤ���ݥ��Gms-g9

�Ǥ�����¤����GlobalTop�Ҥ�SierraWireless�˵ۼ�����ƥ��ݡ��Ȥ���Ǥ���

���ޤ��ޤ����Ĥ��ˤߤ��ޤ�����

SierraWireless�Ҥ������˥�������XA�������GNSS�⥸�塼���ˤϰ���

�Ȥ���MT3333�����Ѥ���Ƥ��ꡢ�ե����०�����������Τ��Ȥ�Gms-g9����

MT3333����Ѥ����⥸�塼��ȸߴ����������Ϥ��Ǥ�������

�Ƥ櫓��XA1110�Υե�������Ƥ��Ƥߤޤ���

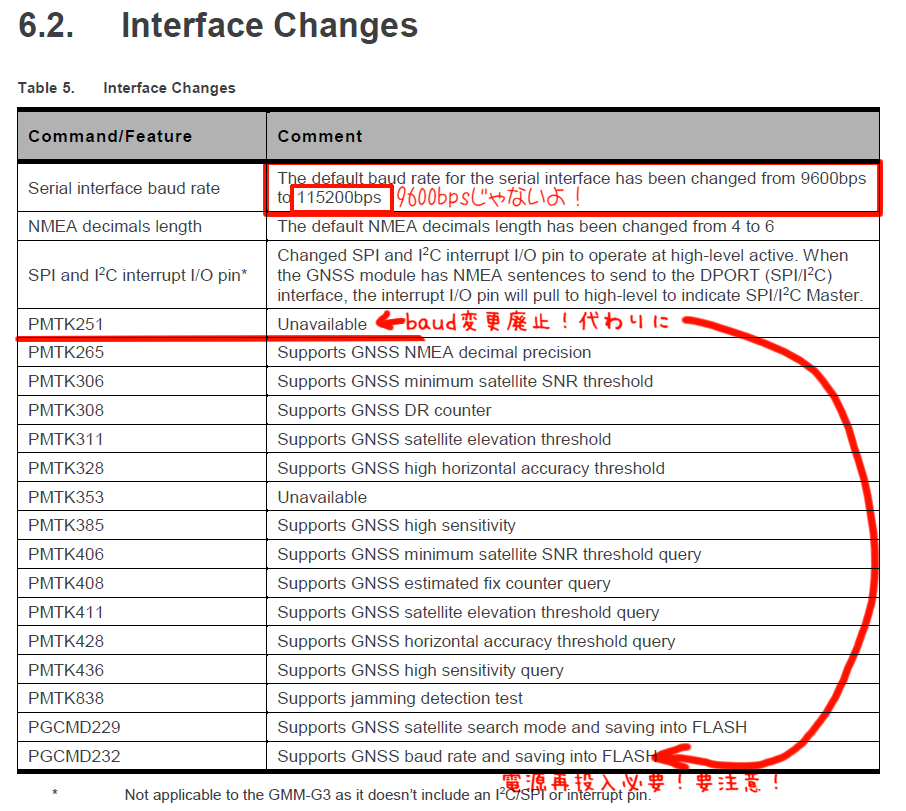

Sierra����GPS���եȤ���³���褦�Ȼפä���9600bps���̿��Ǥ��ʤ���

�ǥե���Ȥ�115200bps�ˤʤäƤ䤬��###

XA1110�⥸�塼��ϥե����०�����Υ��åץǡ��Ȥ�AXN5.1.x�ˤʤꤽ�λ���

�����ʵ�ǽ�ѹ��Ƥ���ޤ�����

�����Ρ��Ȥ���ѹ��ս��ɽ��ȴ���Ф��ޤ���

�ǥե���ȥܡ��졼�Ȥ�9600����115200�ˤʤä�����̣���ˤ��Ǥ���

Gms-g9��̵�����Ŭ�Ѥ���������굤���դ���Τϥǥե���ȤΥܡ��졼�ȤǤ���

����Υܡ��졼���ѹ����ޥ�ɤ����ѤǤ�����������Ϳ���줿�ե�å����

���ॿ���פΥ��ޥ�ɤΤߤ�ͭ���ʤΤǤ����դ���������

�ʤ�̵��ʵ���åץǡ��Ȥ���Gms-G9��Sierra����GPS���եȤ�AGPS�ι�����

���ޤ��Ȥʤ����ե�����䤬��ޤ��ΤǻȤ�ʤ��褦�����դ���������

��⤢�ȤǷ�̤��������ޤ���AGPS�Ȥ�ʤ��Ȥ���ª��ǽ�������ޤ����Τ�

��Ϥ�AGPSɬ�פʤ��Ǥ���

������AXN5.1.x�Υե�����ϰ�����̵�����ä�GALILEO�����������Τ褦��

�ͤ�ޤ��ġġġġġ�

��

�äƤ櫓�ǡ�

��뤳�ȤϤ�����ġ�

�ܽ�����β̤Ƥ���뤷��̵���Ǥ����

������ܽ�����β̤ơ����ܤˤ�GNSS�������ȥ⥸�塼��ο��ե�����μ��Ϥ�

�����¤��Ҹ��Ȥ����ޤ��������Ƥͤत����Υ饤�ե���ˤʤä������ƻ�ι�ά��

�Ĥ��Ǥ˷�ͤƤޤ��ġ�ǰ�Τ���GP-101��������Ƥ����ޤ�����

�����ڤΰ��������Υե�������GxGSV��ͤ��褦�ˤ��Ƥ���ޤ���

���Ф��δֶ��ܤ�Į������ޤ���

�����ϳ���ˤ������̵�̻��Ǥ���

�ߤζ��ܤϺǹ�Ǥ��͡ġ�

�ʿ��Τɤ����ڤ��äƤ��������פ��Фˤʤ��♡

���Ʒ����ƻ����ϩ������϶��ܻԳ����̲᤻���������(�����Τ���)�˱�ä�

ɱ�Ȥ������˸������ޤ����Ĥ��ĤƤθ�ƻ��"��ʿ��"�ȸƤФ��������ν����

�ۤ��Ƹ����äƤ���ޤ�����2000ǯ���Ƭ�ޤǤϤ��Υ롼�Ȥ������ʷ����ƻ�Ȥ���

�Ҳ𤵤줪��ޤ�������®ƻϩ���ߤηײ�ˤ�������롼�Ȥ��Ѥ���Ƥ��ޤ�

2018ǯ���ߤǤϱ��Ͷ���ۤ�����ˤ���JR�ι�Ͳ���ƻ��ʤ�Τ������롼�Ȥ�

����Ƥ��ޤ��ޤ������������ä��ս�Ϥ����Ĥ����ꡢ�Ļ�-���¤Τˤ�����ʿ����

Ω�ɤ���亰��㤬����ˤ⤫����鷺�ʤ��ä����Ȥˤ���Ƥ��ޤ��ޤ�����������

�������ͤत����Ϥʤ��ä����Ȥˤ��줿��������ϩ�ˤफ���ޤ���

�Ѥ��줿����ϩ�Ϻ��Ǥ����Ȥ�����ϩ�Ȥ��ƻ��Ѥ���Ƥ���褦�Ǥ�����

���η��ФϤ���äȰ��̿ͤˤϤ������

�Ф꤭���ʿó�ʾ��˹ߤ�Ω���ޤ���

�����Ƥ����ˤ��Ѥ���Ƥ��ޤä��Ϥ��ο�������ϩ��ƻɸ���зޤ��Ƥ���ޤ��ġ�

��������Ѥ��줿ƻ�ʤΤǴ���Ū��Ƨ���פϤ���ޤ����

ưʪŪľ������äƲ���ƻ�Ĥ�����ϩ�˹�ή���ޤ��ġ�

����ϩ�˹�ή���ư�¿��Ǥ���

�������ˤޤä���������ɱ�ؤ˸����äƿʤߤޤ�

���ܤ϶�����������ʤɤ����Ĥ����ɤ�����������ʬ�δ֤Ϥ�����

�����դ��ˤʤꤽ���Ǥ��͡�

����äȤ���ƽ��ۤ����Ÿ˾�꤬���ꡢ������䤤�Ĥ����������Ȥˤʤ�

�����綶�⸫�Ϥ����Ȥ��Ǥ��ޤ���

̯�˥��ޥ�ƥ��å���̾���ε���ɱ�ؤǤ���

����ɱ����ϵ������˱�ä�����ޤ���

��ʤǤ��͡���♥

�����ƻ����ϩ�ϼ�������ۤ����餳�Τ褦����������̤��Ϣ³�Ǥ���

�ź±ؤǤ��������Ǥ���äȾ��ٻߡ�

�ź����ۤ��ޤ������Ʃ���٤���Ф��Ǥ��͡�

�ź¤ν����ȴ���Ƥ����ޤ���

�ź¿��ҤǤ���

���⤨�е��Ԥ���Ϥ�Ф�ޤ��褿������

�ܻؤ����ܤ⤢�ȣ����ȿ������š�

�ź¤ϵ��Ȥ�����Ǥ���

ŷ�����ɤ��߾�ˤϤҤ�Τ��äƤ�����̤˽Ф��魯�Ǥ��礦��

���Τ������ī�⤬�Ҥ��餷���Ǥ���

����ϥɥԡ�����ʤΤ������ڤäƤޤ�������

�����ƻ���ĸ��϶褫�餤�ä�����������ޤ���

������������ƽ�ؤȸ������ޤ���

��ä��㹩����Ǥ����ϥ�����ƻ(����ϩ)�ϳ��ݤ���Ƥ��ޤ���

�ϥ�����ƻ��ȴ��������ϩ���夬��������仺����ƽ�ؤΥȥ쥤�뤬

�Ҥ������ԤäƤ��ޤ���

����ƽ�Ϥ��ä�����夤���㤤�ޤ�

�����Ʊ�����ˡ�

���˱���ؤ������

�Ǥ����ż֤����ޤǻ��֤�����ְʾ�;�ä���ä��Τ����ޤ���

���٤Ϲ�ƻ�˱�ä����ޤ���

������������ƻɸ��ۤ�������ܤ˺Ƥ����ޤ���

�����ĸ��ؤ�����Ĥޤ�����;�äƤ�Τ�ǭ����ȵ���ޤ���

��ä��ż֤��褿��

��������2���֤ξ�ι�ԡ�

���ðŤˤʤä����˵������դ�����Ǥ���

��������ε���Ϲ�®�Х��Ǥ���

�ޤ��ޤ����֤�����ΤDZ����̤�Υ顼���ʢ�����館��

��®�Х����������ޤ��Ĥ��ä����ޤ˾��Ѥ��ޤ���

Ĺ��Ĺ��ιϩ�������ޤ�����

���ơ����ե������GALILEO�Τ�Ƥ�Ϥ��Ǥ������ο����ϡ���

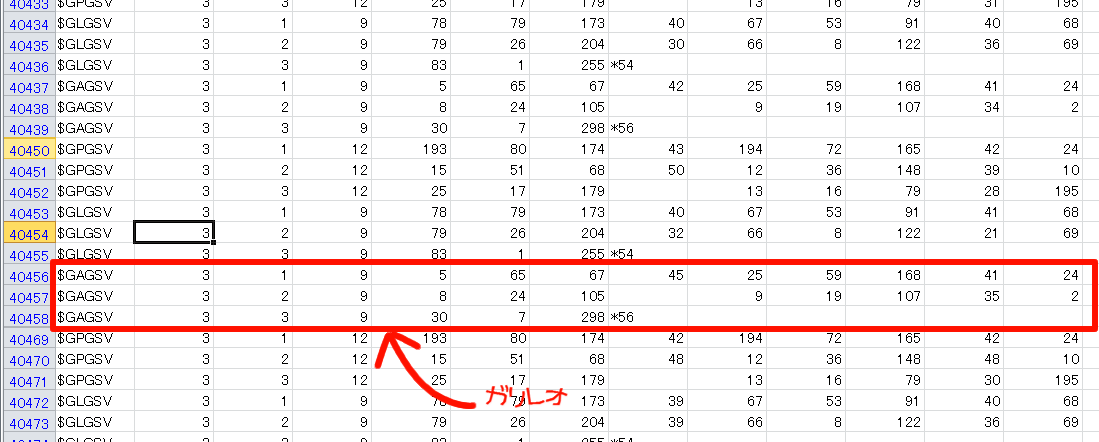

GALILEO��GAGSV�Υ���ƥ���������ä�����

�Ƥ�����GPS,QZSS,GLONASS,GALILEO�ޤ��Ʊ����ª������30Ķ������äƤ�

�������Ǥ��͡���

����ʤ櫓��Gms-G9�Υե�����Ǥ�XA1110�κǿ��Υե����ब�ʎގ؎ʎގػȤ��뤳�Ȥ�

��������ޤ���(¿���ʤ�����ޤ���)���줫���Х��Х��Ȥ��ݤ��Ƥ����ޤ��礦��

�������ƻ����ϩ�����ܡ����˱���GPS����

�������Ƥߤ�ȵ��Ԥ�����ܤޤ������˱�

������ǯ�ǤϤ�Ф�ޤ��褿��ΤǤ��͡�

�����ƻ������ϩ������ϩ������ϩ�Ȥ��줾���Υ�ܤ˵ͤ�Ƥ�����

�¶��ȤʤäƤ��ޤ������⤦�Ҥ�Ƨ��ĥ��Ǥ��͡�

GNSS�⥸�塼�����Ѥ���17 -�ߤ��Ӥ��浡�Ǥ��夲������ǰ-

10���������ŷĺ�������ߤ��Ӥ����λ浡��̵�����Ǥ�������ޤ�����

�����������GNSS��4�������ˤʤ�ޤ��ޤ������ˤʤä��ȴ����ޤ��͡�

���ơ�����Ϥߤ��Ӥ����浡����ª���ܻؤ���ʳƮ���ޤ���������Ϥ��ʤ��ޤ���

�Ǥ��������Ĵ�٤�ʬ����ޤ��������浡�Υ��顼�ȥե饰��������줿(����̤�

GNSS�⥸�塼��Ǥ�����Ǥ���褦�ˤʤ뤳��)��9����ܰʹߤ��ä��Τ�Ƚ������

�����ʸ�������������ɽ������ä����顼�ȥե饰�����������ª��ǽ���֤�

�����ʤ뤳�Ȥ�æ����ɽ�������Ƥ��������ޤ���

�ͤत����18����Ȥä�ʳƮ�����Τ�8������ä��Τ�����̵��̣�ʤ��Ȥ�ä�

�����Τ�Ʊ����Ƚ�����ޤ������̤ˤ�����Ǥ�yamap������ʶᵦ������ƻ��ά��

�פȤ��Ƥ��ä���Ĥ�ޤ����ΤǤ��餱�ˤ��ߤ��ʤ��顦��������

æ���ǧ��˿��������浡����ª��ĩ�ߤޤ�������������

���ᵦ������ƻ(�����ƻ����ϩ���츶��&������)

����á����뤷�����Ф��ɤߤ�����������♥

�ͤत����Ͽ�ǯ�����鷧���ƻ�ε���ϩ������ϩ������ϩ������ϩ������ϩ��

���줾��Υ롼�Ȥ������äȤ��Ĺ�ά���������ܵܤ��ܻؤ��Ƥ���ޤ���

�ᵦ������ƻ�⤽�ΰ������̲ᤷ�Ƥ��뤿�ᡢ�����ƻ���Τ϶ᵦ������ƻ��

��ά�ˤ�ʤ�櫓�����֤����Υ���ƥ�Ĥˤ��ʤä���ΤȤʤ�櫓�Ǥ������ޤ���

����⻰������ܤޤǤ϶ᵦ������ƻ�Υ롼�Ȥ�ޤ������ȤȤʤ�ޤ����ɤä�����

�����ȷ����ƻ���ᥤ��Ȥʤ�ޤ���

�ߤ��Ӥ����浡��줿���ɤ�����̤������ꤿ���Ȥ������ä�����Ϻ�����

������Υ��������Ǥ�������

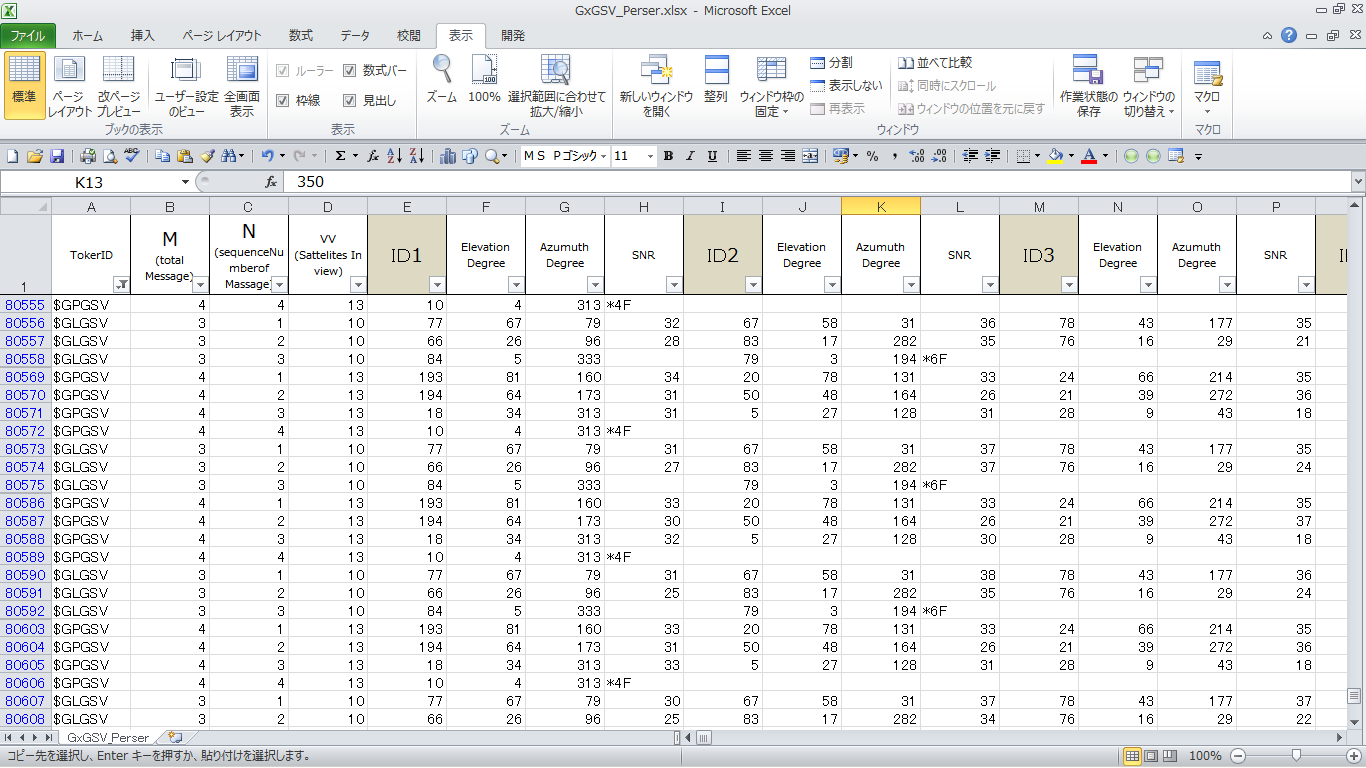

���ơ����ƥ饤��ID����Ͽ�����GPGSV/GLGSV������Ǥ���褦�˥ե���������

����STM32Primer2 GNSSTr@cker(��ͽ���Υ�����)��ư�������ʸ��ؤ����ȯ��

��̱������ƻϩ�ˤ�ʤäƤ��뷧���ƻ����ϩ�ϸ��ߤϤۤȤ�ɤ������ե���Ȳ�

����Ƥ��ư����ȥ쥤���ְʳ��ϤҤ���������ɥ���Ȥʤ�ޤ���

�������ʤ��������λ��פ�¿���Ĥ���Ƥ���˰���뤳�ȤϤ���ޤ����

�����������Τ鷺���ʶ�֤���伫���ҳ����̹��Բ�ǽ�ˤʤä��ꤷ�Ƥޤ�orz

�դ˶�ǯ�ˤʤäƲ��θ�ƻ���̹Բ�ǽ�ˤʤäƤ�ս�⤢�ꡢ����Ϥ��꤬������

����äȲ��Ǥޤ���������Ⱦ�Ϥ褯����Ƥ��ƽ뤤���餤�Ǥ�����

�ɾ�Į������ޤ���

���λ��פϺ��Ǥ�����˻Ĥ���Ƥ��ޤ���

�����ܵܤޤǤޤ��ޤ���

������ư��ƻ��������������ޤ���

�۷Ĥ�����ݤ����۷Ĵ�ʤ��Τ⡣

��ƽ�ʤ����äȤ���ƽ��ޤ���

�������ǤĤ�����ͤ�ĥ�ꤹ�����λؤ��ޤ��ޤ�������orz

�ޤ��ޤ�20�Ұʾ�ĤäƤ�Τ˼��餤�ˤʤäƸ�ƻ�κ�ϩ�ˡ�

�����ƻ�ϻ������Ϥ����̲ᤷ�������Ǥ���

�������Ϥ��Ǥ�����ϻ�����ͽ���֤��ʤ������DZۤ����ʤ��ΤǤͤत

����ϥ�����礭�����ޤ���

�����Ǥ褦�䤯�ᵦ������ƻ�ε����Ǥ��ġ�

���Ѥ�餺Ŭ��������ޤʤΤ����Τʥ롼�Ȥܤ����Ͽޤ�

����������ɬ�ܤǤ���������

�ı����Ǥ���������Τ���ϩ�ⷧ�ƻ�ε�ƻ�ȤʤäƤ��ޤ���

�����֤Ǥ������ߤϿ��ҤȤʤäƤ��ޤ���

��ưº�ζ�ˤ�Τ�����������������Ĥ��ޤ�����

��ȫ���פ���ȫ���ҤǤ���

��ȫ���פϴ��㤤���ƥ��롼���Ƥ��ޤä�orz

������ƻ�����˿ʤߤޤ��������������˿�ϩ���Ѥ�������ë����˸������ޤ���

����������ë����Ϲ��������ԼԤ��̹Զػߡ������ʤ����ڶ����鱪�ޤ���

�礭�����Ƥ褦�䤯������ƻ�ȹ�ή�Ǥ���

�����������ϩ�ȷ�ë�η�֤˱�ä�����ޤ���

JR�츶�ؤǤ��������ޤ��ޤ��ĤŤ��ޤ��褥��

���⻳����ƺ��٤Ϲ�ƻ42��褤���̾夷�ޤ���

ƻ�α��ڤĤ��ڴۤ�����Ǥ������α��ˤ��츶�ܤ�����ޤ���

�츶�ܤ�������ܤ�Ʊ�����餤�ʼ���ͭ����Τ褦�Ǥ��͡�

�ᵦ������ƻ���츶�����ΥХ���ǽ�λ�Ǥ����ޤ��ޤ�³���ޤ���

������̾��ĤŤ��������ƻ��չԤ�����ǻ�����ƽ���л����˸������ޤ���

������ƽ�ؤ������Ǹ�Υȥ쥤���֤Ǥ���

˵����������֤Ĥ��ޤ�����

������ƽ�Ǥ�������¢�����֤���Ƥ��ޤ���

������β���ϳ��䤹���Ф�¿���ƴ�����

����˹ߤ���ƻ������ϩ���Ѥ��ޤ���

�Ť��ʤ�����æ�н���ư¿����ޤ�����

¿����(�츶�����ղ�̾����)���ҤǤ���

����̡�����β����Ǥ�����ޤ������ʤߤ��츶�ܤ�ۤ�Ʊ���ۤ�����ޤ�����

��������ã�����������Ϥ���ȿ��¦�ˤĤ��ޤ�����

�����ƻ�ϤȤꤢ�����Ĥʤ��ä��ΤǸ��JR����ë�ؤ˵��Ԥ���ΤߤǤ���

�����ܵܤޤǤޤ��ޤ�����ޤ��͡�

ƻ�α؎������������������ˡ�

�������������黰��ë�ؤ˹Ԥ��ˤ��礭�����������ϩ���Ϥ�ʤ���

�����ʤ����Ȥ�Ƚ��orz

�Ϥ��Ϥ��ĺǸ�κǸ�ˤƤ����餻�䤬�äơ�#

̵������ë�ؤ����夷�ޤ�����JR�쳤¦�ε��������ܿ���̵���Τ����դǤ���

��Ŵ���Ѥ��ξ���ؤء�

��϶�Ŵ���ɤ��Ƶ��Ԥˡĵ���ޤ������Ѥ�������Ȭ�ڤޤǤϤ��ä���

��̲��Ǥ��ޤ���(��������̵�����Ԥ˴Ԥ�ޤ���)

����Υ롼�Ȥ��ʸ����鵪�����ȱ�ä�������������ʤ���褦���礭��

���Ƥ��ä�����ä���Υ롼�ȤȤʤ�ޤ�����

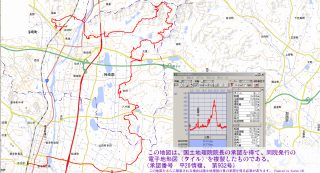

�ᵦ������ƻ(�����ƻ����ϩ���츶��&������)��GPS����

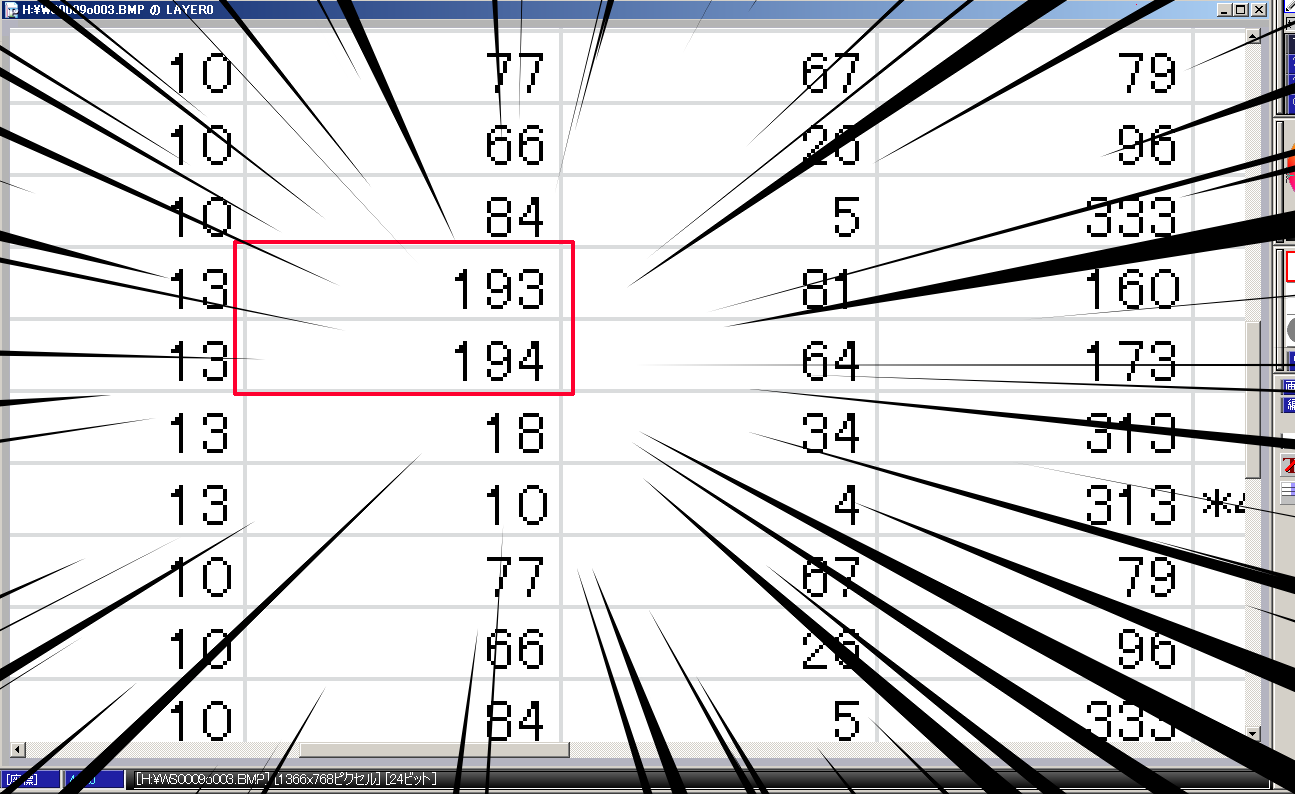

���ơĴο��Τߤ��Ӥ����浡��Titan3����ª�Ǥ����Τ�����EXCEL�Ǻ�ä�NMEA����

�ѡ������Dz��Ϥ��Ƥߤ�ȡ�

��

����������

���ƥ饤��ID��193(�ߤ��Ӥ���浡)��194(�ߤ��Ӥ����浡)��������

�������������ååĥá�������

����������������������������������������������������������������

ʳƮ���뤳��3����餤���褦�䤯�ߤ��Ӥ����浡��ª�����������ޤ�������

�������浡�ȥ��åȤǤ����������ʤȤƤ��♥

11/22�����ߡ��Ǥϰ���Ū��MT3333�Ϥ�GNSS�⥸�塼��Ǽ����Ǥ���QZSS��

��浡�����浡�ΤߤȤʤäƤ��ޤ����ߤ��Ӥ��θ��������Ȥ˱��Ѿ�����Ŭ������

����Ƥ��ޤ��Τ�ʬ����䤹���Ǥ���

�����Ƕ��Ǥ��夲��줿���浡�浡�⤸����æ�����Ƽ����Ǥ���

������뤳�ȤǤ��礦��

�ߤ��Ӥ�����������뤳�Ȥˤ�äƶᵦ������ƻ��ά��ޤ��ޤ��������ʤ�ޤ����͡�

���줫�黳�ԥ������������Ƥ����ޤ��ΤǤߤʤ�������Ф��ʤ��Ǥ��ä��긫��

���������ޤ�����������������

�����ܤ��ؤ����

GNSS�⥸�塼�����Ѥ���16 -�ߤ��Ӥ����浡�Ǥ��夲������ǰ-

2013ǯ���פ��Ĺ�餯�ȤäƤޤ���ޤ���Gms-g9(�Τ���Titan3�Ȳ���)�Ǥ���

���դ���¤����GlobalTop�Ҥ�SierraWireless�ʤ�IoT�ʲ�Ҥ˵ۼ�����뱿�ӤȤʤꡢ

web�夫���®��Gms-g9�˴ؤ�����������������֤ȤʤäƤ���ޤ���

��줵���갷�������ʥڡ����ˤ⥫������ե�����κ������ݡ��Ȥ���λ����

�Ȥ����ꡢGtop�Ҿ��Ǥαƶ��������ޤ������⥸�塼��ñ�Τ�ή�̺߸ˤ�

����������������褦�ǿ����˹����������ͤ�2020ǯ���餤�ޤǤϺ���ʤ�����

�פ��ޤ���

���20170831���ߤϤޤ�Gtop����Υǡ����ϥ쥬����������Sierra�Υ����Ȥ�

�Ĥ���Ƥ��ޤ�������̵����˺���������Ͻ���ʬ�˹ͤ����ޤ��Τ�

�ᤤ�����˳��ݤ��Ƥ����ޤ��礦��

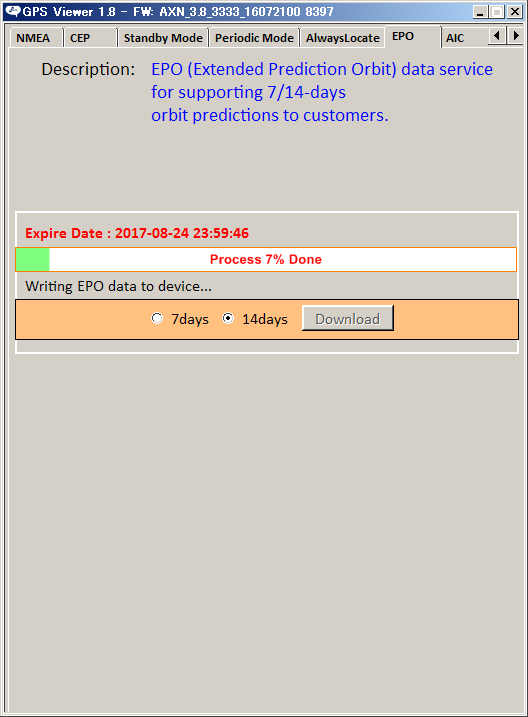

����AGPS��locas�Υǡ���������������ɥġ���"GPS Viewer"�Ͼ��Ǥ��Ƥ��ޤ�

�ޤ������⤷AGPS�ε�ǽ��Ȥ������Ȼפ������Ϥͤत����˵㤭�Ĥ�����

���Ȥ��ʤ뤫�⤷��ޤ���褥��

AGPS�Ѥ�gtop�λ��ϰ���ޤ������Ƥ���餷������ʬ�δ֤�Gms-g9��

APGS��ǽ�����ѽ��褽���Ǥ���

(�Ȥ�ʤ��Ȥ�����ǽ��Τ������ɤ��Ǥ�����)

���ơ��ä��Ѥ��ޤ���8��Ⱦ�Ф˲椬�ؤ��ŷĺ���������ƥ�ߤ��Ӥ���

3�浡�������̵�����Ǥ��夲���ޤ��������˲�Ư��ν�浡��2�浡�Ȥϰ㤤

3�浡���Żߵ�ƻ�����ȤʤäƤ���ޤ���GPS�䴰�����ȯ���Ϥޤ��Τ褦�Ǥ���

�����褯�Ԥ�����ǯ�ˤϤ�����β��äˤ⤢�����뤳�Ȥ��Ǥ���褦�ˤʤ��

���⤤�ޤ���

�Ȥ����櫓�Dz�Ư�����ǧ���٤��ͤत�����GNSSTr@cker�Υե������

����ID�ξ����������GPGSV,GLGSV����ƥ�Ͽ�Ǥ���褦�˲�����

�ºݤΥե�����ɤ�ư��ڤ��ʤ��ޤ�����

���϶ᵦ������ƻ����ϩ�롼����

�������餽�������ʤ����������������餬���֤Ǥ��褥����

��2017.08.26�ᵦ������ƻ(����������������)

��ʡ�ꡡ�����������Τߤ�(��ɱ�Х���ĥХ������ɱ�Х�����ӥХ���)��

�����Ĺ��ˤΤդ뤵�Ȥ��⤯�ߤ�(��ɱ�Х�����ӥХ����JR��â��ʡ���)��

���Ƥ��Ľ�18������Ȥ�����̯�ʵ�Υ�ˤ���ᵦ������ƻ�Υ롼�Ȥ��٤�

ĩ�ߤޤ���������ʼ�˸����Σ���֤ޤǿʤ�ޤ������Ԥ��衹�Ǽ�Ǯ�Υ����ե���Ȥ�

���Ƿޤ����Ƥ���Ƥͤत�������פǤ����ޤ����Ƥ������������ޤ���͡�

���٤Ȥ���ʤ��Ȥ��ޤ���

�ޤ�18������Ͻ���äƤ��餺�����λ��֤ⲡ���Ƥ�ΤǤ����äȾҲ𤵤���

��餤�ޤ��褥��

��������������JR��â����Ϥ�ؤǤ����ۤ�ȤΥ������������Ͽ�ɱ�Х�����ĥХ���

�Ǥ����Х����ؤ������ʤ���Ω�����Τ����Ϥ�ؤ������äƥ������������ޤǸ�����

���ܤˤʤ�ޤ����Ƥ�����ʼ�˸��ζᵦ������ƻ�Ϥ���ʤ�Фä���Ǥ�☠

ʸ������������ʤ��Ȥʤ�ȸʤ����Τ������뤷���ʤ�����������

�����ޤäƤ����ľ����������������졢����äȤ���������ޤ�����

��ĥХ���Ǥ��������褦�䤯�ᵦ������ƻ�������ȡ�

���λ����Υȥ쥤��Ϥ����Ķ鮤����Ӥ��ӽи����䤬��ޤ�☠

���Ĥƻ��뤬���ä���������ĺ�Ǥ���

�����ˤ��������ȸ����ޤ���

�ޤ��������뤵��³���ƤʤΤǤ����̿��Ǥ�ʬ����Ť餤�Ǥ����֤Ȥ�ܤ����Ӹ�

����ϳμ¤˽��ˤʤäƤ���Τ�ʬ����ޤ�������

������Ǥ�����㤪���Ȼפä��龮������Ҥ���

���Ԥ�פ������Ǥ���

�������Ф˾����ޤ��롪��������

�����������ӥХ��䎥�����ΤĤ��Ǥ��������椫�鴰���˻Ѥ�ɽ����

�����ͤΤ�����Ƭ���ܤ����Τ�����ӥХ��䤬������Ȥ���㤤���Ƥ��ޤ�

30ʬ���餤�롼�ȥߥ�������orz

������������

����������ľ����

��Ⱦ��Ǥ�����������

�������Ǥ������Τ��������ۤ��Ƥ����ޤ���

����������������ʬ����ƻ���äƤ��ޤ���

�����ʤ���ƻ�ǹ�����������������������귫�붯�����ˤԤ��ޤ�������

��������ƻ�ǹ������Ǥ�����"������������"�ʤ�ƻɸ�����ꡢ�����ظ�ˤ���

��������Ƨ�߸����������������ĺ�ˤ����������������ˤ��ޤ�������

�Ϥ��Ϥ����������Ƥ�鮥�������Ϥ�ˤʤ�Ȥ����

���Ȥ�����������ĺ�����������ˤĤ��ޤ���������

�����ޤ����Ф⤦����������

���������ʡ�����̤ηʿ��Ǥ�������

�뤹���Ƥ���äȲ⤬�ݤ��äƤޤ���į��Ϻǹ⎥������

���������������������ϩ�Ƕ�����褦�����Ĺ��ˤ����Ȥ��ܻؤ��ޤ���

���Ĺ��ˤ��²�ζ��������������Ÿ˾��Ǥ���

�����������ⷹ���Ƥ��ޤ�����

���Ĺ��ˤ����ȤǤ������ӤϿ��Ҥ䤪���������ʤɤ˰Ϥޤ�Ƥ��ޤ���

��öJR��â�����Ϥ�ʡ����п��Ҥˡ��ƺפ�����٤�ν������ʤ���Ƥ��ޤ�����

�פ���Ҥ������ɤ�ʹ�����Ƥ��ޤ���

JRʡ��ؤ�����Ǥ����ᵦ������ƻ�Υ�����Ϥ����Ǥ����ޤ�������

������������

��������������������

�ͤत����ο��Υ������ʡ��ؤ��龯������˸����ä���ˤ���

ʡ�դ��������դ����Ǥ�♥������������ǰ�˲�Ĵ�٤��Ƥ���ޤ���♥

20230920�ɡ�

��ǰ�ʤ����ĺ����Ƥ��ޤ��ޤ�����

20230920��:

���������ٳ���ģ��٤Ǥ��������ʤ�ȱ����ɤ���♥

�����äפ괮ǽ������ϵ��Ԥص��Ԥ��ޤ���

ɱϩ�ؤ���Ͽ���®�ǵ��Ԥޤǰ�ȯ�Ǥ���

�Ȥ����櫓�����������դǤϻפ�̥������ǥ�Ȥ�����ޤ��������Ф䤤�ץ���

����ľ���Ƚ�ʬ�������Τ��������ڤ�ȴ����̵�����ˤǤ��ޤ�����

���Ӥ��̤�18����ϻĤ���ʬ����Τ�̵�̤ˤ��ʤ��褦�ˤ��ä���Ȥ����ʤ���

���������Ȼפ��ޤ���

�������ο��Υ����Τۤ��Ǥ�������ϥ������˱���ID��GPGSV,GLPSV����ƥ�

��Ͽ���Ƥޤ��ΤǤߤ��Ӥ�2�浡����������Ƥ�����ID��194��������

��������������鎥������

2�浡��194�Ϥ�����193����������������Ƥ��ޤ���Ǥ���orz

17�����餤�ˤ�ʡ��ؼ��դˤ�������194���ɿ�����ˤ����Ϥ��ʤΤǤ�������

8/31�������Ǽ��������å����Ƥߤ��������193�ϸ������ΤǤ�������ޤ���ʤ���

�������٤��������ݤǤ��ʤ����֤ˤʤäƤޤ���������������������

����Ϥ⤦����٤�¤�ɬ�פ�����ޤ��͡�����������

�Ƥ����櫓�Ǥ�٤���ԤǤ���

GPS/GNSS�⥸�塼�����Ѥ���15 -Gms-g9����Titan3�Υե����०����������(�Ĥ��Ǥ�TG-4��GNSS����ǽ�⸫��)-

�������뤳��3ǯ����Gms-g9�Υե����०���������ޤ�����2016ǯ�κ�

����ƥե�����åץǡ��Ȥ��Ƥߤޤ�����

���ο�ǯ�֤ǿ�������ޤ���Gms-g9��Titan3�ʤ�̾�����Ѥ��(�ѡ��ĥʥ�Ф�

Gms-g9�ΤޤޤǤ���)��˥塼���뤷�Ƥ���ޤ���Ʊ�⥸�塼����Υᥤ����å�

MT3333�Υ�ӥ�����GNSS�ѥå�����ƥʤ�¿�����Ѥ�äƤ���Ǥ��礦���ɤ�

����Ū�ʥϡ��ɥ�����������Ĥ��Ƥ��Ѥ�äƤ��ʤ��Ϥ��Ǥ���

�����䤬�Ǥ���Τϥե����०�����ι��������ʤΤ�Gtop�˥��ݥ���ȥ��Ȥ�

�Ȥä�2016ǯ�Ǥο��ե������������Ƥ�餤�ޤ�����

�����Ƥ��ä���¨��������������

����Υե����०�����С�����ȥ��

���ä��ΤǤ���

�����

����ʴ����Ǥ���

��㡼�С�������AXN3.20����AXN3.80�ޤǥ��åפ��Ƥ��ޤ���

ξ�Ԥ��礭�ʰ㤤�����Ф���륻��ƥǤ���AXN3.80�Ǥ�NMEA4.10�˽��

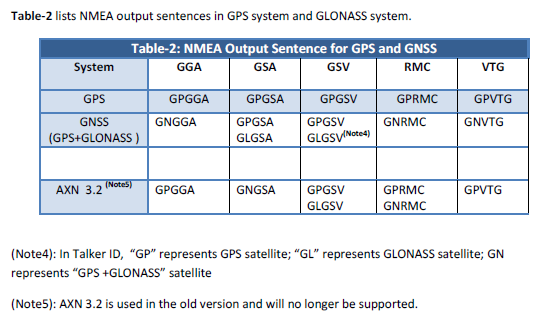

�����ȡ���ID�ȤʤäƤ��ưʲ��Τ褦���Ѳ����Ƥ���ޤ���

(Titan3 �ǡ���������VOG���ȴ��)

GPS+QZSS�������Ѥ��ʤ����Ͻ����$GP***�Ǥ���GLONASS,Beidou,Galileo

�Τ����줫��ͭ���ˤ��Ƥ����$GN***�˴������Ѥ�äƤ��ޤ��ΤǼ����

����������Ѥ���Ƥ������ϳƼ��ե�����������ޤ��礦��

����äȺ��ä��Τϥ����ߡ���3D�������ޤ�GN�ϥ���ƥ��б����Ƥ��ʤ�

�Τǡ�GPSbabel����Ѥ���NMEA������������Ǥ����ʤ���NMEA������ߤǤ�

�ʤ����֤Ǥ�ɤ��Ǥ�������ˤĤ��Ƥϥ����ߡ���3D�Υ��åץǡ��Ȥ˴��ԤǤ���

�¤Ϥ��ä���beidou���б����Ƥ��ꤷ�ޤ���Gms-g9��GPS+QZSS+GLONASS���Ѥ�

�ѥå�����ƥʤȤʤäƤ������ӤΤȤ����ѥå�����ƥʤ�beidou���Ѥ�ʪ

����ʤ��ȥޥȥ��¬�̤Ǥ��ʤ��ΤǤ�äѤ�GPS+QZSS+GLONASS�����ܹ���Ǥ�

Ŵ�ĤǤ�������Ǥ�ä�galileo�ե������(ry

�Ƥ����櫓�Ƕᵦ������ƻ����®�������ڡ����������Ǝ�����

������������

¬�̷�̤��ۤܤԤä����

�ͤत����Ϥ͡�Gms-g9������Ū��ͥ��Ƥ���ä��夦��̤��ߤ����ΤǤ���͡�

�����ʤ�Ʊ������虜�虜����Ƥޤ�GNSS����������̣���ʤ��ΤǤ��褥��

���ʤ��⤽���פ��Ǥ��硪��

�Ƥ櫓�ǻ��ڤ�ľ������������������

���ä��Τ�����̮����ü�Ǥ���������Ϥ��Τ���������ĵ��ͤȤ���

ɸ��200��300m���Υȥ쥤�������ޤ�������겼��η��гѤ����ʤ���

�ͤ�ޤФ�ʤ���ȥ�����Ϻ���������ϤǤ⤢��ޤ���

�Ĥ��Ǥ˺���Ϻ�ǯ��GW��������������Ⱦä���TG-3������˹�������

Olympus Stylus TG-4��GNSS��¬����ǽ��ɾ�����Ƥߤޤ���������

�Ƥ櫓��������Ȥ��������Ϥ��饹�����ȤǤ�����

���ގҎ��ގҤ�TG-4���֤��Ȥ���Gms-g9��Ω���夬���¬����ǽ��GP-102����٤��

���ʤǤ��͡�

�����������ĵ��ͤ���ü�˼���դ����Ȥ��Ǥ���Ϥ����ä���������

�ե��˴����˻ߤ������ǰorz

�����ʤ��ΤǤ����������������ƽ��ۤ������ĵ���ͷ��ƻ�˸������ޤ���

�����������������ζ�ˤ���ԼԻ��������Ǥ���

��ƻ����ä��Ȥ�����Gms-g9��¬�̤��礭���Ϥ����Ƥ��뵤�����ޤ���

���ʤ��ä����Ȥˤ��ޤ�������

���ĵ���ͷ��ƻ�Ǥ����������줿�ȥ쥤��Ϥ�������Ϥޤ�ޤ���

���Ф��δֲ�Ŭ�ʥȥ쥤���ڤ��ߤޤ���

�ɥ�ǥ��ӤǤ���

����ƻϩ��ޤ��������ĵ���ͷ��ƻ�μ��ζ��˸������ޤ���

ܯ(���̤�)ƽ�Ǥ���

���������å���(����Τ�)ƽ�ؼ���դ�ƻ��ʬ����ʤ��Ƹ��ä����褿�ꤷ�Ƥ�����

�Ǥ��������ͻ���¦�Υե������ĵ��ͤ������ȥ쥤��γ��ʤ����뤳�Ȥ�

���դ��ޤ��������Ƥˤʤ��鮤ǵ��դ��ʤ����⎥����

�̤�����������!!!

�������Ȥ����ԡ����˻�����������褦�ʤΤǤ�äƤߤ���ˤ��ޤ���������

�䤬�������ȻפäƤ�������϶�����Ǹ��Ĵ�٤��餹�Ǥ��̤�����Ǥ���orz

�å���ƽ�����γ��������Ǥ�������˾�Ǥ��ޤ���

�å���ƽ�Ǥ���

��ˤ��빰ˡ���Ʋ�ˤ���ޤ�����

��ƻ�����äƤ���ޤ����ĵ��ͤΥȥ쥤�������ޤ������������쎥������

�����夤������

����˥ȥ쥤������äƤ��������Ļ�ĺ���Ÿ˾����夭�ޤ���

�����ɤ������ޤ���

����ƽ�Ǥ����������龯���ߤ�ޤ���

�ߤ�Ƥ����ȹ�ˡ�ΰ�ͤ�����ޤ����ɤ��䤨�ƤƤȤƤ���̣���Ǥ�♥

�����Ͼ��������������ظ������ޤ���

����ˤ��������Ϥ��˾�Ǥ���Ÿ˾�椬����ޤ���

�������Ǥ���

ĺ�����ˤ�TV����Ѷɤ�����ޤ���

���Τ���ƻ�ʤ�˿ʤ�Ǥ��ޤ��ȶᵦ������ƻ�������������Ȫ���̤˹Ԥä�

���ޤ��Τ����դ��Ƥ������������ְ㤨��orz

�Ȥˤ⤫���ˤ⼷��ƻ�δ���ڤ�Ȥ�������Ȥ����������Ƥ��ޤ���

�������Ǥ���

����ˤϾ��������Ҥ�����ޤ���

��¦�и����龾�������ˤ��ޤ���

����ƻ�θ����ˤϼ˿ͿƲ������Ҥ������Ϥʤ��꤬����ޤ���

����վ�����Ϥ������ƻ�ϥ����ե���Ȥ��Ѥ��ޤ���

�����Ӥ�˵�ˤ�����ȷ���ҤǤ���

���٤�ˡδ�����������ޤ���

ˡδ����Ʋ�Ϸ����ؤ���Ǥ�����

����äȤ����Ť�������ϳ����鸫���ޤ���

ˡδ����Ĺ��Ĺ����ƻ�����äƹ�ƻ25�����ⲣ�ڤ�ޤ���

JRˡδ���ؤǥ������ͽ����ä��ΤǤ�������äȵ����Ѥ�ä�ε����褤��

���ұؤޤǸ��������ˤ��ޤ�����

ζ�Ŀ��ҤǤ���

����ˤ��ä�ɸ��89m�λ�������ĩ�ߤޤ�����2ʬ���餤��ĺ��Ǥ���

ĺ�夫�鳰�줿�Ȥ����˿��Ҥ�㫤��Ƥ��ޤ�����

���ұؤޤǤ��Ⱦ�����

�������ۤ��ޤ���

���٤��������Ӥ˲��ұؤ�����Ǥ���

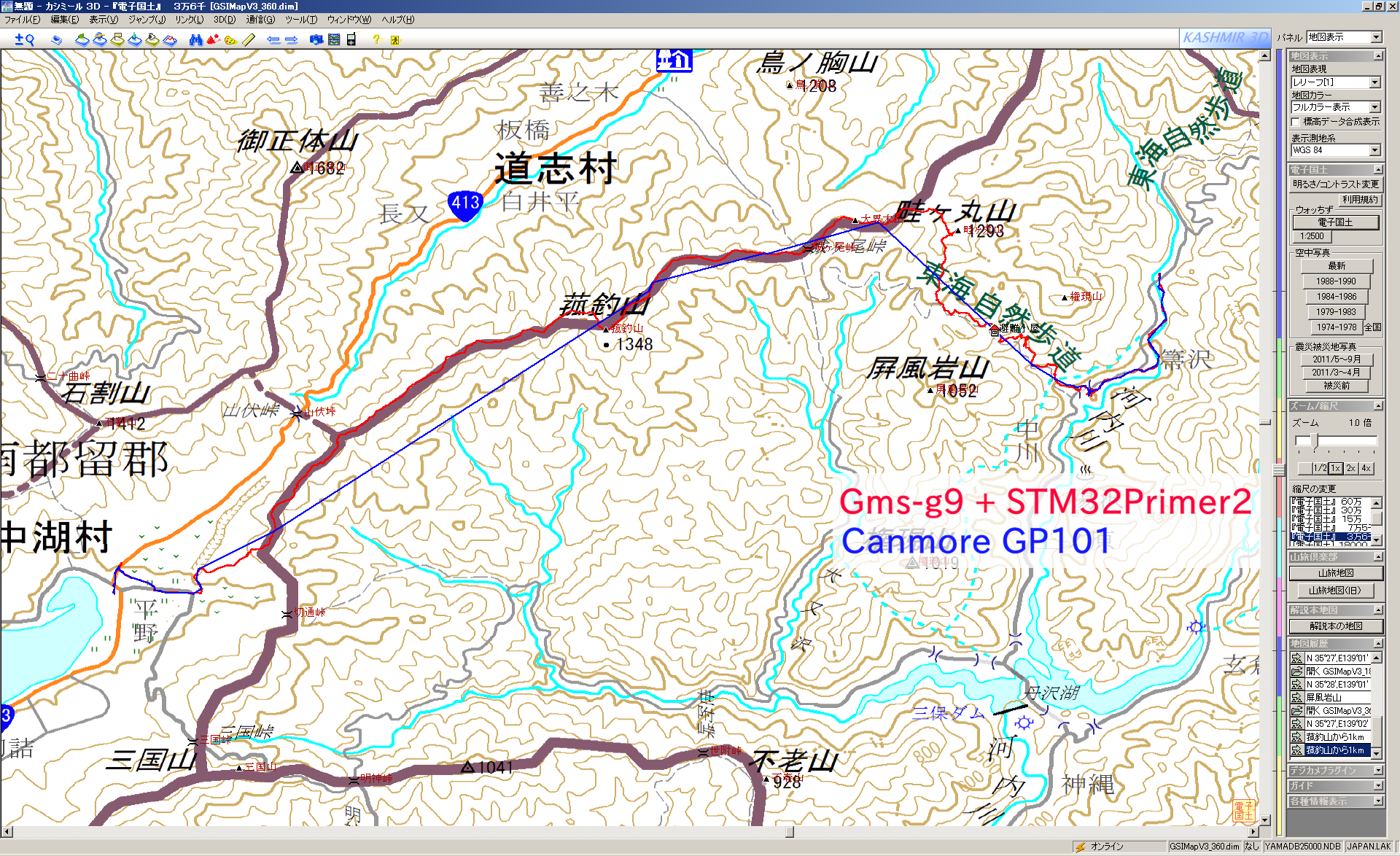

���ơ�GNSS�������ε��פη�̤ώ�����

TG-4�����Gms-g9+STM32Primer2��GP-102+���äѤ��礭�ʰ㤤�Ϥʤ��Ǥ���orz

�ȥ쥤����Ǥ������Ȥ�¬�̤�Ϥ�����������������ɸ�����ޤǤ˷빽���֤�����

�����Ǥ������٤��줿��Ĺ���֤���äѤʤ��ˤʤ뤫�⡣����Ǥ�GP-102���礭��

�ޤ���Gms-g9������Ū�˶����Ǥ���

�٤�ƻ�Ǥ⺸���˴�ä�ư��ޤ�ʬ���ä��㤤�ޤ���

�ޤ���GP-102�Ϥ��ʤ�ե��륿��������Ƥ���Τ��ԳѤ������ᤤư���

���ϳ���Ƥ��ޤ��ޤ���������Gms-g9��10Hz(ɸ��1Hz)�ޤ��б����Ƥ�Τǥԡ�������

¬�̷�̤���Ԥ������ͤϤ��줷��������̵���Ǥ��礦��

GP-102�������ڤ�ΤȤ��ˤȤƤ��������꤬����Τǥ������ò��Ǥϼ���̣��

�Ǥ����ͤत���������Gms-g9+STM32Primer2��GNSS�������˷��ۤ��夬�뤫�ʤ�

�����ޤ����������á�(�Ϲ��Υߥ���ߤ����ʴ��)

����˺��Ƥޤ�����TG-4��¬����ǽ�Ǥ����ɻ���Ǥ�TG-3��Ʊ�����������Ȥ��Ƥ�

�����Ȥ�ʪ�ˤʤ�ʤ��Τǥ�������ǽ����������GPS���濫�碌��ǽ�ǤȤɤ�Ƥ�����

�ۤ��������Ǥ��礦��TG-3��ȯ�����Ƥ�����������ǽͭ�������Ÿ��ܥ���Ϣ�Ǥ�

�ե�����륪���ѥ��Υǥ�������ͭ�θ��ݤϤ褦�䤯���äƤ�ߤ����Ǥ�����

̵�����ƥ�������ǽ�Ȥ����Ȥ����ߤ��߲������Ѥ�GPS/GNSS��������ȹԤ��ޤ��礦��

♥���ޤ�♥

���ұؤ��ú¤��Ƥ����뤭���餷����̿�Ρ�

�����Ĥ��襤��Ǥ���������������������

GPS/GNSS�⥸�塼�����Ѥ���14 -Beidou�б��ե����०������-

�����ŷ�����ɤ��������ϻ��ˡ����������ǥ��Ϥ֤����ؤμ����б���

�������Ƥ���(����Ϸ����ˤ����Ѥ����Ǥ����������ޤ���)�Τ���ʹ������Ǥ��Ƥޤ���

�Ĥ��������ȥͥ��ϻŹ���Ǥޤ��ΤǤ����Ԥ�������������

���ơ��������ǥۥӥ����ȤˤȤäƤϹ���Ȥ�˶ˤ��ͥ�줿GNSS�⥸�塼���

Gms-g9����ʤ櫓�Ǥ�����2ǯ�������䤵��ư��褤�ޤ������Ķ����

��Τ��ФƤ��Ƥ��ʤ��Τ������Ǥ���

�������ä��ʤ��Ǥ⿷��������Beidou(����-2/Compass-2)�б���GNSS

�⥸�塼���������Τ���Ƥ����Τϳ�����⤴¸�����Ȼפ��ޤ������Beidou

�б��Υ⥸�塼��Ϲ�������Ĥ��Ϥʤ��ä��ΤǤ����ե����०����������

�������ޤ����Τ�̵������Ŭ�Ѥ������ѥ�ݡ��Ȥ���𤤤����ޤ���

����ƥ��Ȥǻ��Ѥ���Τ��Ȼ�����ǽ���ǻ��Ѥ���Gms-g6a�Ǥ���

Gms-g9�Ȥϥ���ƥʤ��㤦���Ϥۤ�Ʊ���ʤΤǤ�����������ƥ�����

�⥸�塼��Ȥ��ƻ��Ѥ��ޤ���GNSS�Υ��åפϤ��ʤ���MT3333�Ǥ���

�ޤ��ϲ���Ź��Gms-b6�Υե����०�����åĤ��Ƥ��ޤ���

Gms-b6��MT3333��ư���⥸�塼��Ǥ����������ä�̵������������

���лȤ��뤫�⤷��ޤ���

������Ͻ��������ΥС�����ȥ�Ǥ���

��®�����ƺƵ�ư���Ƥߤޤ���

��ä�������㡼�С������AXN3.10->AXN3.60�ޤǾ夬�äƤޤ���

�����Υ��ޥ�ɤ��ĥ����Ƥ���Beidou��Galileo�б��ι��ܤ��ɲä����

����褦�Ǥ���

�����Ƽ»��ѤǤ�����������Beidou�α��������������Ĥ�

�����ΤϤ�����ΤΤ����˰��´��˵��դ�����GLONASS�������Ƥʤ��ġ���

Gms-g9�Υե�����ˤ����GLONASS�������ȸ����ޤ����Ĥ��ä��γ�ĥ���줿

���ޥ�ɤϼ¤Ϥɤ�GNSS��������뤫�Ȥ�����ΤʤΤǤ�������Ǥ���ˤ�

�ؤ�餺�����̵�뤷�Ƽ����������������Ϥ��餫����ϡ��ɥ����ɤ����

����褦�Ǥ����Ĥޤ긽�����Ǥ�Beidou��GLONASS����¾���Ѥ����Ǥ��ʤ��Ǥ���

����ˤ��Τ���MT3333�˶ᤤMT3332�Υǡ����������Ĥ����ΤǤ���

�������黡����ˤ�äѤ�GLONASS��Beidou��Ʊ�����ѤϤǤ��ʤ��ݤ��Ǥ���

GPS(SBAS��QZSS�ޤ�)��GLONASS��Beidou��3��Ʊ���������Ǥ������궯�Ϥ�

�����٤����ԤǤ����ΤǤ����������ݤ��Ϥ����ʤ��褦�Ǥ���

�������Ǥ�GPS+GLONASS��GPS+Beidou�α��Ѥ�������ɬ�פ�����褦�Ǥ��͡�

���Ǥ�������ϼ¸�Ū��̵������̥⥸�塼��Υե����०������Ŭ�Ѥ���

��ޤ����Τǥѥå�����ƥ�/���åץ���ƥʤ�Beidou�μ��ȿ��ˤ��б�

���Ƥ��ʤ���ΤǤ����ܳ�Ū��Beidou�����Ѥ��������Ϥ�Ϥ����ѤΥѥå�

����ƥʤ��դ��Ƥ���Gms-b6����Ѥ���ۤ��ʤ��褦�Ǥ���

GPS/GLONASS/Beidou��3���б��Υѥå�/���åץ���ƥʤϽв�������

�褦�Ǥ��ΤǺ����ȯŸ�˴��Ԥ������Ȥ����Ǥ���

GPS/GNSS�⥸�塼�����Ѥ���13 -OLYMPUS STYLUS TG-3 Tough��Ȥ�-

�����̤뤳��2�������˹�������OLIMPUS����STLYLUS TG-3 Tough��

�����Ҳ𤷤ޤ���

�ͤत�����褫��CANON�ɤ�1ǯ���餤�Υ��ѥ�ǥǥ������Ȥ��Ĥ֤���

���ޤ���������Ȥ��뵡ǽ�˼椫���OLYMPUS�˾�괹���ޤ�����

(ľ���ޤǻ��Ѥ��Ƥ���IXY-3�ϱ�̲�������ޤ�����)

���դǤ¤���θ������κǹ����ȸ�����TG-3�Ϥ���Ǥ⤫�ȸ����Ф����

��������ǽ��������ޤ�Ƥ���ޤ���

�ͤत����Ū�ˤϥե�����ɤǥХ�Х�Ȥ�������ɿ��ɿе�ǽ�˲ä���

�ޥ������Ƥˤ�Τ�����������˼椫��ޤ�������������̳����ٹ����ޤ�

�б����Ƥ��ޤ������ε�ǽ���̼������ʤ�FPC�Υѥ���λ��Ƥˤ�Τ�����

Ŭ���Ƥ��ƻ��Ū���Ϥζ��Ϥ����Ȥʤ�ޤ�(�ºݤ�������Ǥ�Х�Х�

�ȤäƤ���ޤ���)���ºݤλ�����ᤷ�ޤ���

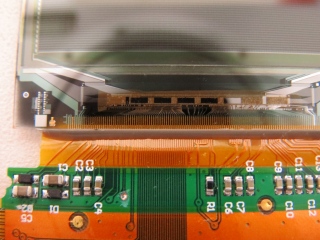

�������Aliexpress�ǹ�������MVA-TFT-LCD�Ǥ�������ȥ�����IC��LGDP4551��

����Ȥ�������ʳ��ϼ������ޤ���Ǥ������ޤ��褯���뤳�ȤǤ���

������TFT�ˤĤʤ���FPC�Υѥ���ȥ���ȥ�����IC�����֤���ޥ�����Ȥɤ�

�Ĥʤ��Ф褤�Τ��β��Ϥ���ǽ�Ǥ����Τ�FPC�����ܻ�ˤ����ϤǤ���������

TG-3�Υޥ������Ƶ�ǽ�������Ƥ��ޤ���

�ޤ����̾�Υޥ�������(�������⡼��)�ǻ��ƤǤ���

�����Ͽ��ٹ����⡼�ɤǤ����ޥ������ƤǤϤܤ��Ƥ��ޤ�����ü�ˤ�

�ե�����������ޤäƤ�Τ��狼��Ȼפ��ޤ���

�������ϤǤ餯�餯�ԥ����֤����ꤷ�����ʤ��ʤ�ư�����뤳�Ȥ�

�Ǥ��ޤ���♥

�������2012ǯ�˹�������Ʊ���褦��FPC������Ϥ���ư����Ƥ���

TFT-LCD�Ǥ�����Ʊ���ս��TG-3�Ǽ��ľ������Ӥ��Ƥߤޤ��礦��

�������CANON��IXY-3�Υޥ�����ǽ�ǻ��Ƥ���FPC�Υѥ���Ǥ���

����ΤϤ��줬�³��Ǥ������ξ��֤Dz��Ȥ����Ϥ��ޤ�����

�������TG-3�Ǥ����⤦������Ǥ���♥

TG-3�ˤϥ�˳�ĥ��ǽ�����ä�LED������ޥ��������Ѥ˳Ȼ��Ǥ���

�����ץ�������դ���ǽ�Ǻ���λ��Ƥ˻��Ѥ��Ƥ���ޤ���

���ä����ʤΤ�ư�������Ȥ�����(IXY-3��Ȥä����μ̿��Ǥ�)��

����FPC���ͥ��������������ʤäƤ�äơ�

���餷��������������Ĥ褯�ʤ��Ǥ����ɡ�(IXY-3��Ȥä����μ̿��Ǥ�)��

��

���ơ����������ޤ�������TG-3�ˤ������Τ��Ȥ�GPS�쥷���С����Ź��ޤ��

���ޤ���������������ˤ�QZSS/GLONASS�б��Ȥ����äƤ���ޤ����������ǽ

��Ӥ�������ʤ��Ǥ��礦��

�����TG-3��GPS��ǽ�Υ��������ͤ���������ʤ��Τǥ����������ڥå���

��Ӥ��Ǥ��ʤ����Ȥ�λ������������

���ᵦ������ƻ(���ҡ�������)

���������ڡ����Ĥ����!

�ᵦ������ƻ������軰�Ƥ������²λ��ζ��ܤ�˥�äƳ��˸������롼�ȤǤ���

���ʤߤˤ�������ŷ�����ޤ�Τ��籫������11�椬�ޤ��˽��褷�褦�Ȥ��Ƥ������

�������ޤ������ͤत����Ϥ⤦����λ��ԤȤ�����ä��ʤΤ�(�Ǥ��δ�����

���������Ϥ�����������ű�ष�Ƥޤ�)�������ʤ��˸������ޤ���������

OLUMPUS�ΤǤ¤����ʬ��ñ�̤ν��ߤ��Ǥ��ʤ��Τǻ����������DatePlus��

���Ѥ����Ƥ��äƤ��ޤ���

��Ƭ�μ̿��Ǥ���TG-3�ˤϥ���С��������ץ���Ĥ��Ƥ���˥���ݸ���ͤ�

��������顼PL�ե��륿���������Ƥ���ޤ��������STM32Primer2+Gms-G9�Ȥ�

���������з�Ȥʤ�ޤ���

�Ǥϥ������ȡ��㻳�������褤�����ھ��������ȻפäƤޤ�������

���Υ롼�Ȥ϶ᵦ������ƻ��ƻɸ�������ʤΤ��ϸ���ͭ�֤������������Ƥ�ƻɸ��

��ã�������Υ�ݡ��Ȥ����˿ʤߤޤ��������Τ���Ω�����Ǥ�����

����������夬�äƸ���ëƽ�Ǥ���

�����դ�Ǥ϶��ˤޤ�����֤������äƤ��ޤ�����

ƽ��ߤ���Ӥ�ȴ����ȷ�鮤����зޤ��Ǥ�orz

��ǯ�ζ�������ߤ������

������鮤��ˤޤ���������������롼�Ȥ��褯�狼��ʤ��ʤäƤ��ޤ�����

�Ǥ���TG-3�ˤϤ⤦��Ĥζ��ϵ�ǽ�ǥ����륳��ѥ�������ޤ���

info�ܥ����������Ÿ�OFF���Ǥ�ƤӽФ�����ΤǼ�֤Ϥ�����ޤ���

�ϿޤȾȤ餷��碌����鮤˲̴����������ޤ���

���פ��ʤäƥ�������Ω�äƤ��ޤ���

��ƽ�Ǥ����ͤत������פΤ��λ����Ǥ��Ǥ˥�������ť���餱�Ǥ�orz������

���Ӥ���Ӥ���///

�Ǥ�TG-3���ɿ��ɿФʤΤǤؤä����ʤΤǤ���

�ʹ���������ˤʤΥ���վ줬�����ޤ�����

������㤬���ޤ�ˤ�Ҥɤ��Τǻޤ���������Ϥ��ڤäƥ�����㥬���ɤ�

�����ͤ��ڤ����ˤ��ޤ������ǡ����Υ�����㥬���ɤˤĤ��Ƥ����⤵���ޥ���

���ơ������Ϻ����ݤ��ʤ����ɲ���̾���Υ��⤵��ʤ�Ǥ��礫��

���ä��꾮�����ʹ��ˤʤä����ˤ褦�䤯��ƻ�˽Фޤ���������������Ǥä��Ѥ�ä�

��ƻ����ˤʤ�ޤ���

��ƻ751������˿ʤߤޤ��Ĥ�����Dz������˸�����Ȭ���ҼҤˤ��ޤ�����

���λ�ƻ�ˤ��뤭�Τ���ޥ������ơ�

����˿��ٹ����⡼�ɤǡ�����ȯ���Ǥ��͡�

��ƻ���Фä�ƽ�äݤ����ۤ���Ȥۤɤʤ����ƹû����л�ƻʬ���ˤĤ��ޤ���

�û�ĺ��Ϥ��������夷�ޤ����鷺����ͧ���礬�ߤ��Ƥ��ޤ�����

������ŷ���Ϥɤ�ɤ��ʤ�����ĵޤ��ͤ�

�û���Υ������ϩ��ɤ�ɤäƤ����Ⱥ�����Х���ˤĤ��ޤ���

�����Ƥ��ä��餬���Υ롼�Ȥκ���ؤǤ���

�Ϥ���

ƻɸ�ⲿ�⤢��ޤ����줬�����Υ롼�Ȥ������Ǥ���

����ƻ�����äƤ��������Ӥˤʤ�ޤ�����ˤ����ʤ�ȤʤХꥱ���ɤ����

�ޤ����Ĥ褯����Ȥ��������ή�����Ĥ������֤ϥϥ��������꤫��

�������Υ롼�ȤǤ�

̵����������˾夬��Ȼ볦�������ޤ�����

�����ǿ�ϩ��180��ȿž���ޤ������������Ѥ����Ф��䤹�������ݥ���ȤǤ���

TG-3�Υǥ����륳��ѥ���ǽ���¤鷺�ʤ�ޤ�����

���٤���ˡ����ο���

�ۤȤ��ƻ�ʤ�ƻ�Ȳ�����ƻ��ʤ�Ǥ�������ʩ������

ï�⤳��ƻ���̤�ʤ��������ˡ�

�����Ƥ���ʩ������ϴ�����ƻ���ü���

�ɤ����褦��ʤ��Τ�����Τ���꤫���ФäƼ�ƻ�˾夬��ޤ�����

�褦�䤯��ؤ�ۤ��ޤ�����

��ƻ�äƤ����Ȼؤ��л�ƻʬ�������꼡�Ϥ������Ф�ޤ���

���ä�����ؤȤ����ʪ�ˤʤ�ʤ����餤�ڤ˻�ĺ������Ǥ���

������ŷ����ͽ�Ǥ�����ʤ��Τ����ޤ��ޤ���

���Ϲ⿹�����ܻؤ��ޤ���

�������鮤�������㤬��Ω�äƤ��ޤ������ͤत����Ͻ��פ���������

������㥬���ɤǿ���ʧ���ʤ���ʤߤޤ�����

鮤ˤޤߤ줿����ʬ���Ǥ���������ߤ���ͳ���ɤ��פ������Ĥ������ޤ���

���ʤߤˤ��β����϶���Ӥ��ɤ��ä������Ǥ���

�⿹���Ǥ���

�����������ߤꤽ���ʵ��ۡ�

�⿹�����龯���������ؤ�ʬ����ʤߤޤ���

���ε֤Ǥ���鮤�褦�䤯����夤�Ƥ��ޤ�����

ƻ�ʤ�˹ߤ�ƹԤ��ȼ�ƻ�˹Ԥ�������ޤ�����

������褤�˿ʤ�в����ˤĤ��ΤǤ����Ĥ��������Ǥ��ƥ���ѥ����Ͽޤ�

�������ǧ������ʤ��Ƥ��ޤä������˺��Υ롼�ȥߥ���

��Ύ����َ������Ĥʤ�ʤ�����ߤ�����

�褦�䤯�����ǥ롼�ȥߥ��ȵ��դ�orz

�����Î�ͭ��(�̿�����)�ᡪ

�������ʤ��ΤǤ��ä���������ؤ˸������ޤ���

�����ؤǤ��������̲ᤷ�ޤ��������˵��äƤ��ޤ���

��ƻ�����ꤢ���꿼��ˤ���פ˸������ޤ���

����Ǹ������Ӥ춸�����ߤˤ�̿�Τ餺�Υ����ե�����������

�����Х���Ǥ����褦�䤯�����롼�Ȥ˹�ή��

������ФäƵٲ�¼�������̤˸������ޤ���

�����"��ƻ����"������ޤ��������������ޤ���

������Ƨ�߹���Ȱ쵤�˰Ť��ʤ�ޤ����衦��

������äƤ�����ˤ���פˤĤ��ޤ�����

�ޤ���������Ǥʤ��Ϥ��Ǥ������ðŤ��ä��Τǥʥ��ȥ���åȤ��Ȥ���

���Ƥ��Ƥ���ޤ���

��Ȥ�Ȥ���ˤ�淲�ϵ�ø�������̤�Ũ����������������֤��줿ˤ��������Ǥ���

���٤�Ȥ鷺���Τ��줿�����Ǥ�������������פϲ�����ͧ����ˤ�������ޤ���

ʬ�������Τ������ǿ��ðŤ��Ǥ���ͧ����Ǥ���

�������ɤ�ɤ����äƤ��Ƥޤ���

�ݥĥݥĤȱ����ФƤ��ޤ���������夤�Ƥʤ����ĵޤ��ޤ���

��ƻ����äƤ��ޤ�����

���Ȥϲ����ؤ��������Ǥ���

��������Ĥ���ʿ��ƤˡĤ�����������ʤä�Ω���ߤޤ�ȴ�������

���߱褤��ʤߤޤ����ӡ������Ȥ��ƼϤʤ��������Ĥ��롪

�äƤΤ˥����ե��Ƥ롼����

����˳������˱�äƿʤߤޤ���

���������Ǥ�����������ï�⤤�ޤ���

�����ؤ��夯���ˤ⤦��ġġ�ø����Ҥˤ��ޤ���

�����Ƥ����ˤ�

��ERO

����ʤ��ƿͷ���㫤��Ƥ�����ҤǤ���

����˽궹���ȻԾ��ͷ������ܿͷ��������ơ����ޤ���

����Ū�˹Ԥ��ʤ��ΤǤ������α��ˤ��¿���οͷ�������ޤ���

���Ҥβ��꤫�鳤�˽Ф���ΤǤ����������̤괰���˹Ӥ춸�äƤޤ���

�����դ�ϴ����˳����ˤʤΤǤ����ޤ������ȤˤʤäƤޤ��͡���

�����Ϥ⤦�����ޤ���Ƥ���ΤǤ���

����Ǥ�ͷ������ϳ����̤������ο��Ҥ��Ť����ʤ�Ǥ��ޤ���

���Ⱬ���Ф��ʤäƤ����ΤǤ����ǿ��Ҥ��ˤ��ޤ�����

���á�����äȱ�����ޤä����饹�ȥ��ѡ���DA!

������ؤ������ۤɤʤ������ܳ�Ū��˽�����ˤʤäƤ��ޤ��ޤ�����

�ޤ��˥��å��κ��ǤǤ����ġ�

�����դ�������GP-102+�Υ⡼��ɽ���ΤȤ�����///�Ԏ��ގӎ�

�ޤ�����ʤɤ��Ǥ⤤�����Ȥ��֤��Ȥ����²λ��Աؤ����ޤ���

�ż֤Ϥޤ�����ʤ������̤�˱��Ԥ��Ƥ��ޤ�����

��ϫ�⤿�ޤäƤ������⤢�äƿ��Ƥ˿̤��뤯�餤�����ʤäƤ��ޤ�����

�õ��Ԥ��λ��֤�����Ф�Ω����äƥ��ڥ���뤽�Ф����ϲ����Ǥ���

����ϥ�����ץ�ߥ���Ǥ��衪

�����Ƶ��Ԥ˵��ĤäƼ�������ī�˵��դ����ΤǤ������������뤫����ԻԳ���

����뱫���ߤäƿ忻���ˤʤäƤ������Ǥ��ĤҤɤ��ƤǤ��͡ġ�

���äȤ��ߤޤ���ο���GPS�ε�����ӤϤ��Τ褦�ˤʤ�ޤ�����

TG-3�Ȥ����ɤ�"���翦"��GPS�⥸�塼�뤵��ˤϤ���äȵڤФʤ��褦�Ǥ��͡�

�����餯TG-3�ˤ����Υ⥸�塼�������Τ������ܤ���Ƥ����Ǥ��͡�

��ޥ쥳�Ǥ�ޤ�����GPS�Υ����Ƥ���Ÿ�OFF���˥���å�

��������������ʤ�⤿�Ĥ��ޤ����ȥ�����Ȥ��Τ⤿�Ĥ������ʤ굤��

�ʤ�ΤǤ�Ϥ����Ѥ�GPS�������ηȹԤ�ɬ�ܤ��Ȼפ��ޤ���

TG-3��GPS��ǽ�Ϥ�äѤ�����碌�ȸ��߰����İ����٤ˤȤɤ�Ƥ�������

�����ᤷ�ޤ���

�Ȥ�����6�����νФ�ľ���¨����ä��ʤ˲��Ǻ�����ӥ塼���Ƥ뤫��

������¨����������ˤ��Ƥ��ޤäƽ������鵢�ä���Ƥ��������������

����˻��Ѥ��Ƥ�������Ǥ��ġ��ǹ���ǽ�ʥ��եǥ����᤹��䤬�Ȥ���

��̯�ˤ��ɤ��������ȤˡĤǤ¤���˸¤餺STM32�Ȥ���ͤत����

�Ȥ�����̯����ǽ�˸����ޤ����ۥ�ȤϤ�äȤ������ΤǤ��褥��

�Ȥˤ⤫���ˤ�ǥ�������ܹ������ȥ����¤ˤϤޤä�ȴ���Ф��ʤ�

�ʤ�Τǻ�Ȥ��Ƥ�Ǻ�ޤ�����Ǥ���

���Ǥˤ��ʤꥢ��������˻��⤷�Ƥ��ޤ��ޤ���������

GPS/GNSS�⥸�塼�����Ѥ���12 -Canmore GP-102+��Ȥ�-

>�ǣУӥ⥸�塼�롡�ǣͣӣ��ݣӣң��ʣǣУӡ��ǣ̣ϣΣ��ӣ��б���

���������Ф�ʤ��ä���(C.V.����)

������ή¿�����Ǥ����äƤ�����GPS����ʤ���GNSS�⥸�塼��Ǥ��衣

>�ǣУӥ⥸�塼�롡�ǣͣӣ��ݣãң�

���������Ф�ʤ��ä���(C.V.����)

GLONASS���ʤ��Ȥ�������

>GPS�⥸�塼�� [GM622T]

���������Ф�ʤ��ä���(C.V.����)

Gms-g9����ǽ�Τä��㤦�Ȥɤ���͎�����

>�˾�����ǽGPS�⥸�塼�� [GM5157A]

���������Ф�ʤ��ä���(C.V.����)

MT3337�ä�MT3333/3339�ε�ǽ�������Ǥ���ʤ��Ǥ�����

��ͳ�٤�ä���Ҥ�������ʤ��Ǥ��������Ԏ��ގ���

������

>�ǣУӥ��������ǡݣУϣңԣţ� Canmore GP102+

��������ʤ����٤��Ƥ뎥����ñ�ʤ�����ʤ����ɤ���Ǥ�����

�Ȥ����櫓��2011ǯ��Ƭ��꼫��GPS����������ӡ����ֵ��Ȥ��ƤȤ���Ĺǯ

Ϣ��ź�äƤ���GP101���Ȥ��Ȥ���̲���Ƥ��ޤä����ῷ�������ֵ������

���뤳�Ȥˤʤ�ޤ�����

�ǽ��Garmin�Υʥ��դ��ι�鵡��ͤ��Ƥ����ΤǤ�����Ū����������

�ʤΤ��Ͽޤ�ɬ�����ʥ����ǥХ���(=���Ӥ��餺�λ�)�����Ѥ���ȹŤ�����

���Ƥ���ΤǷ�ɽ������������䤵��Ƥ���GP101�θ�ѵ��Ȥ⤤����

GP102+������夭�ޤ��������ʤ�¤��ʤäƤޤ�����

���ơ�����GP102+�Ϥ��ʤ꿷��������ʤʤΤ�GPS����β����ѥ��åפ�

SIRFStar4����ܤ���Ƥ���QZSS�������ǽ�ˤʤäƤ��ޤ���

2014ǯ���ߤ��ߤ��Ӥ��������������GPS�䴰���椬���ѤǤ��뤳�Ȥ�

�ʤ�ޤ������ʤߤ�GLONASS�����ѤǤ��ޤ���

����Υ⥸�塼����ǽ��ӡĤȹԤ������Ȥ����Ǥ��������GP102+��

���Ѥ���Ƥ���SIRFStar4�Ȼ�λȤäƤ�Gms-g9�Ȥ�ʬ�����ϰϤǤ�

����������ӤȤʤ�ޤ���GP102+���Τ���ǽ�Ϥޤ��̤Ȥʤ�Τ�

�������ϸ��Ťˤ����դ���������

�ޤ�����Ǥ�Ҥ٤ޤ�����°�Υޥ˥奢������Ǥ����ˡ�������

��¿������Τ�JR7CWK��ˤ��GP102+���ѵ���ɬ�����Ȼפ��ޤ���

���ե������ȥ��å�

���ơ�����GP102+�����ˤ��ʤ��ʤ�����ޤ��Τ����դ�ɬ�פǤ���

�������GP-101�Ȱ㤤���Ÿ������ϥܥ���Ĺ�����ˤʤ�ޤ����������夹����

�����ϳ��Ϥ��Ƥ���ޤ�����Ū�ˤ��ä���������ˡ�����Ƥ���

�������ȤȤʤ�ޤ���

���ʤߤ��Ÿ�OFF�ϥ�˥塼�ܥ�����Ÿ��Υ�������˥���������äƤ�����

�����ǥ�˥塼�ܥ���Ĺ�����Ǥ���

�ܤ������ϥޥ˥奢����Ȥ��ƳƼ����ΤdzФ��Ƥ�������(���ꤲ)��

�ĤȤ����ޤǤϰ��٤Ǥ��������������ξ��֤��äǤ����Ĥʤ�ȹ���

ľ��ξ��Ϻǽ���Ÿ������DZ����������Ƹ����郎������ޤǤ�

�Ƽ������ڤǤ��ޤ������Ȥ�����ʤ�����Ǥ�ʸ���̤�����

�ʤ�ʤ��ΤǤȤˤ���������������ʤ��ȹԤ��ޤ���

�Ĥͤत����ޤ������ǎʎϤ�ޤ���orz

�ͤत����Ū�ˤ��Ÿ�ON������¨��������&�����������Ƥʤ��Ƥ�Ƽ�

�����ǽ�ʤ褦�ˤ��Ƥۤ����ȴ����ޤ��������ʤߤ˽��GP-101���Ÿ�

�ܥ�����֤Ǥⲡ������¨�Ÿ�ON�Ǥ��������֤Ǥ��Ÿ��ܥ�������

����̵�Ѥ�¨OFF�Ȥ������å���̵�������������ʤ���ʪ�Ǥ������餽���

��٤���ޤ��ޤ��Ǥ�������

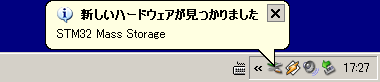

����Ǥ�ä�USB-miniB�����֥��PC����³����Ȥɤ����Ǹ����줿�ޥ�

���ȥ졼��������ޤ����ɤ����GP-102+������ˤ�STM32�����Ѥ���Ƥ���

�褦�Ǥ��͡��ʤ����GPS�������˻�����Τ��ư��夬���ͯ���Ƥ��ޤ�����

�����Ѥ�겾��COM�ݡ��ȤϽФƤ��ޤ���

SiRFStar�������Ф������NMEA��ľ�ܼ��ʤ��褦�Ǥ���

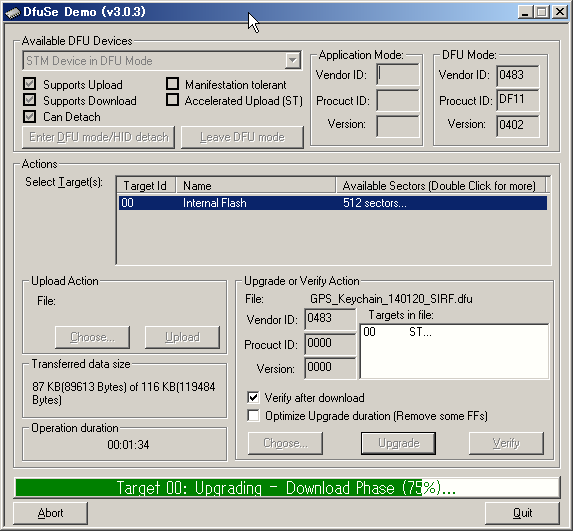

�ե����०�����ι����Ϥ��ʤ��ߤ�STM32��DFU�ǹԤ��ޤ������ʤߤ�DFU

�⡼�ɤ����뤿�ޤˤ�����ν���ǥܥ����äѤˤ���ΤǤ���DFU

�⡼�ɤ����ä�ľ����ܥ������Υ���ʤ��Ⱦ�����Ÿ���

OFF�ˤʤ�䤬��ޤ��ΤǤ����դ�������#�ͤत�����Ǥ�ϥޤ�ޤ���orz

���ºݤΥե�����ɤǻȤäƤߤ褦��

Part1��Ĺ�ͱؼ���

�ͤत����GW������ľ���˱��Ҥ��˥ҥ����������������Ƥ����Τǡ�

�ȥ쥤����Τ褦�ʽ���٤α�ư�����褺��GW��ϥ������������٤�

�ڤ���ư�Ƥ��ޤ������Ƥ櫓��Ĺ�ͱؼ��դ˴Ѹ��˹Ԥä��Ĥ��Ǥ�

GP102+�ȼ���GPS�������Υ����ǡ����Ȥ���Ӥ�ԤäƤߤޤ�����

Ĺ�;�Ǥ���

��հ�ͤ����ʸФǤ������ʸ��������褿�ΤϤ���ƤǤ�����

�˿ỳ�Ǥ��������Ϻ����ˤ�����¤��ޤ���

�Գ��Ϥ�����̹�ƻ���̤ä������Ȥ������˹Ԥ��ޤ���

���ɤȸƤФ�뤳�ζ���Ѹ��ϤȤʤäƤ��ޤ���

�Ṿ���Τˤ��ޤ�Ǥ�♥

���ڻ����������㤤����ǵ���Ǥ�♥��������ñ�ʤ�Ѹ����͡�

GP102+�Ϥ��Τ褦�����Ե�Υ��ɽ������ޤ���

�ݥ��åȤǤ����ˤʤ�ʤ��������ʤΤ����ʤΥ��˥ˤ���Ѥ��Ƥޤ���

���Τ褦�ˤ��Ƽ�������������CanWay�ʤ�ġ���Ǽ�����GPX����NMEA��

�Ѵ�������������

����

F*********************K����������������������

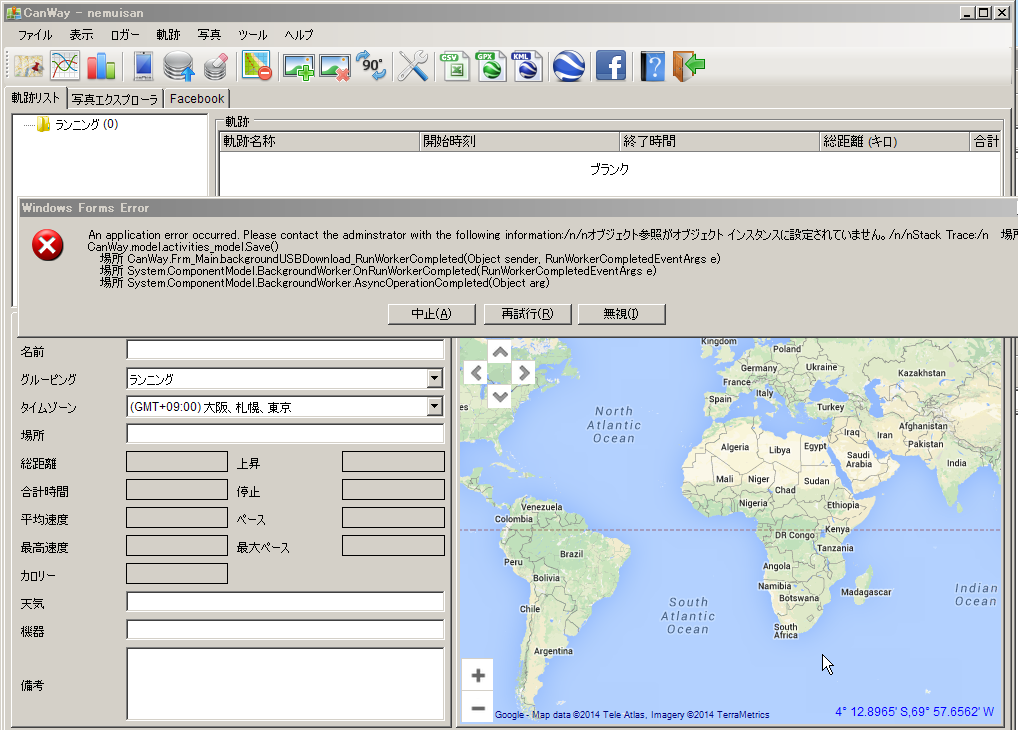

���٤�äƤ�����ߤ��褦�Ȥ�����嵭�Τ褦�ʥ��֥������Ȼ��Ȥ�

��������Υ��顼�Ǥ��ƶ�����λ���Ƥ��ޤ��ޤ���orz

CanWay�Ȥ��ʤ��ä���ɤ���äƥ����ǡ���������Τ衪������ʰ������

����ޤ�������PC�ǥޥ����ȥ졼������³���Ƥ��뤳�Ȥ�פ��Ф���SIRFStar

�������NMEA��STM32�Ǥ���˲ù������Ȼפ����ĥ�Ҥ�fit�Υ���

�ե������ȯ�����ޤ�����

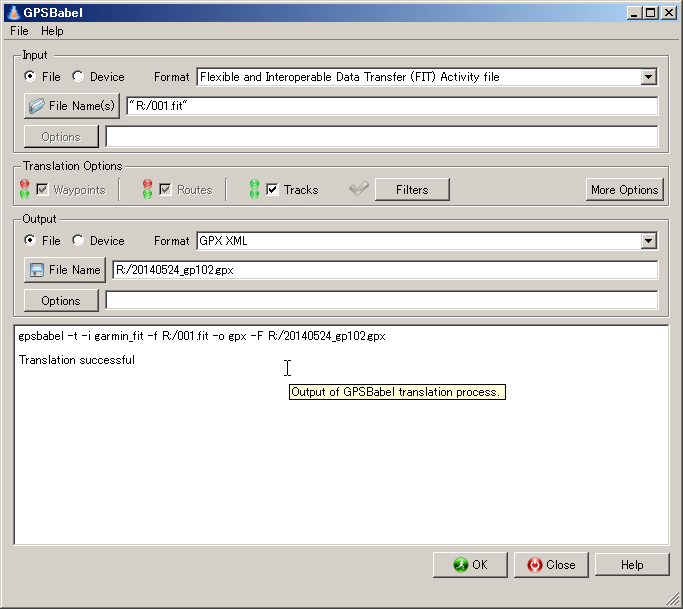

�ɤ���鵬�ʤ�¸�ߤ���ե����ޥåȤ��ä��褦��GPSBabel��Ȥ�

NMEA��GPX�����ؤ�̵���Ѵ����뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ�������Ǥ�����Ǥ�����

����������5/24������̮�˥ȥ���˹Ԥä��Ȥ��Υ����Ǥ���

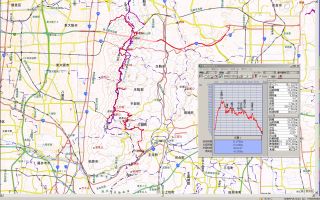

�Ȥ����櫓�������ߡ���3D����Ѥ��Ƽ���GPS��������GP102+�ε��פ���ӤǤ���

����ʤΤ���ľ�ɤä����ɤä����Ǥ��͡�

Part2���ᵦ������ƻ(�������ϩ)

�����פʤ˲�챦���Ƥ�ΤǤ������ä��餬���֤Ǥ��褥��

�ᵦ������ƻ�Ϥͤत���������ˤ����쳤������ƻ��Ʊ�������ܤ���ɽ����ȥ쥤��

�Ǥ����쳤������ƻ�Ȱ�äư���ƻ�ǤϤʤ�����ĤΥơ��ޤ˱�ä��롼�Ȥ����ܤ�

�褦�˶ᵦ����ʤ�äƤ��ޤ����ͤत��������ˤ����Ĥ��ζᵦ������ƻ�����ˤ���

���ޤ�������Ĺ��3000km�ʾ夢��ȤΤ��ȤǤ⤦�饤�ե����

�ʤꤽ���Ǥ���

����϶ᵦ������ƻ����������ƽ������ƽ��ᤰ��ߤ�����

����»�����������ᤰ��ߤ�����2�롼�Ȥ�����ޤ�������ǤϤ�����ȯ��

�ޤ������ڱؤ��ȯ��������ȥ�ͥ���Ƥ��Ф��л�ƻ������ޤ���

�ʤ�Ȥ������ϵ�����ȥ�ͥ���泫Ģ�������ä��ߤ����Ǥ���

�����δֵԤ��л�ƻ���Ф����������ƻ�������ä���ˤ䤫��

����ƻ�Ȥʤ�ޤ���

���������Ϥ�����ϩ�ˤǤޤ������ˤ䤫������ϩ����ФäƤ����ޤ���

�ȥ쥤�������ϩ���ߤ˸�路������ͷ���Ϥ�����Ǥ���

����ĺ������ͷ����������Υߥ�SL����ˤ��ꡢ����(?)�Ǥ���

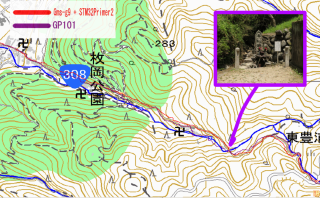

����ĺͷ���Ϥ���Υ�졢��ƽ�������ƻ308�������ܻؤ��ޤ���

��ƻ308�����������ä���Ϥ�����308��������Υ��ޤ���������

��ǯ��Ʊ������ƽ��Ω�����ޤ���♥

ƽ���㲰�����Ķ���Ǥ���

��ǯ�Υ���ɹ���ĤǤ�����

����ĺ������̥롼�Ȥǰ�ƽ��ľ�ܽФ��ޤ���

�������ϩ/�ᵦ������ƻ�Υ롼�Ȥ���ꤵ������ʤߤޤ���

��ƻ���Ф�ʤ뤫��ٷƽ�ˡ������Ͽ������ȥ��줬����ޤ���

�ȥ쥤���Ҥ���������ƽ�Ǥ���

����Ĥ��Ÿ˾��Ǥ�������Ĥ������꤬���ꡢ���åץ��褯

ˬ�����������Ǥ���

����ƽ�κǹ����Ǥ������������䎥������

�ɤ�����ȼܼ���������ҥ뤸��ʤ��衪

����ƽ��ȴ���Ƥ����ΤȤ��������դ�ɬ�פǤ���ƻɸ�ˤ������äƿʤ��

�롼�ȥߥ��Ǥ������𥹥����饤���ʿ�Ԥ˿ʤ�Τ��������롼�ȤǤ���

���ä����ְ㤨�ƿʤ���롼�Ȥޤ����Τ˵��פ�orz

����ʬ���餤�롼�ȥߥ��ä��äƤ����Ϥ������Ԥ˵����������鎷��

���ʤ����ˤ��ʤ��������������ȹ�»����̤˸������ޤ���

������Υإꥳ�ץ�����ȯ���ߤ����ʤΤϹ��ڸ��̾ʤιҶ��졼����

�������Ǥ�����ޥ쥳�Ǥ���Ŧ���������ޤ�����

Ω�бۤˤĤ��ޤ�������»��ޤǤ⤦�����Ǥ���

��»�����ο������ؤ�ʬ�����¤϶�Ŵ��±ؤ��鿮�����ޤǹԤä����Ȥ�

���äƤ��Τ�����Ϸ빽�ܤ����ä��ꤹ��ͤत����

�����֥��»��ؤ�����Ǥ������ε��⤢��Τ����ͤƾ��ٻߤǤ���

���ĤƤϤ������鿮���������ޤ��ż֤����äƤ��������ǎ�����

�ᵦ������ƻ�ϥ����֥��»��ؤǽ������ĥ������������ʤΤ��ޤ��֤��ޤ���

������Ȭ�����̤�����ܻ�Ǥ���졼������¬�ꡣ

��»��λ�ĺʬ���Ϥ���㤯������Ω���ʤ����ˤ���ΤǸ�ƨ���ʤ�

�褦�ˤ����դ����������Ƥ������ʤ�����δ��Ď�����

���ơ��������ؤ�ʬ������äƤ��ޤ���������ϩ�������ī��¹��

(��������)�˸������ޤ���

�����ܻؤ����ĵ��ͤ������ޤ��͡�

�ä��⤦�Ԥ��ޤ������ɡ���

�����˹Ԥ������ĵ��ͤ˸�����ƻ�Ǥ�������ϱ��˿ʤ߿�������Фƻ����ؤ�

�������ޤ���

ī��¹�����������Ǥ���

����Ͽ�����ĺ�夬�����ȭ��ˡ�ؤȾ��ޤ���

�Ϥ��Ϥ�������25km��ե�ѥ�����äƤ�����ΤΤܤ�����饭�åĤ������

��ȭ��ˡ������Ǥ���

��ʤǤ��͡�♥

���ʤߤ˶�ȭ��ˡ�ǤϸפǤϤʤ��ؤ�̦(�ߡ�)����㫤��Ƥ���ޤ���

���������ϻ��Ƥޤ��������������ɤ��Ф륢��ǤϤʤ��Ǥ��褥��

Ʊ������ĺ�ˤϿ��������פ⤢��ޤ���

��ĺ��Υ�춭��˲���Ƥ��ޤ�������Ʋ���˸����ޤ���

������Ʋ�Ǥ����������Ϥ���˾�Ǥ��ޤ���

��ƻ���餵��˹ߤ�ƻ����ؤؤδ�ϩ���夭�ޤ���

ͭ̾��ĥ�Ҥ��Ҥ���Ǥ���������ĺ�ǤϼؤǤ����������Ǥ��ҤǤ���

�����Ǥ��ä���ᵦ������ƻ�Υ롼�Ȥ��鳰�졢���������Ϥ��ƻ��ޤ���

����ä����Ƥ��ʤ��ߤι�ƻ25����������礤�ޤ���

��������ƥ������JR�����ؤ�����Ǥ���

����Υ롼�ȤϤ���������˺����ٿ��������˹Ԥ���

�����������ĵ��ͤ��ܻؤ�ƻ�ˡ�

�ʤ�ޤ�����ˤ��ޤ��������Ǥ����ˤ��Ƥޤ���������Υ�ݡ��Ȥ�����ˎ�����♥

�������ʤ�Ǥ������Τ���ʤꤷ����ϡ���

�Ȥ����櫓�Ǻ������ä����פ����οޤǤ�����Υ��Ĺ�����ƤۤȤ�ɤԤä���

�ŤʤäƤޤ����ߤ��˰�Ĺ��û�ǤϤ���ޤ�����̿Ū�˳����Ƥ�Ȥ�����

̵���褦�ʤΤ�GP-102+����μ���GPS�������ΥХå����å��Ȥ��ƽ�ʬ��

�������Ƥ��줽���Ǥ������줫���֎ێ�����

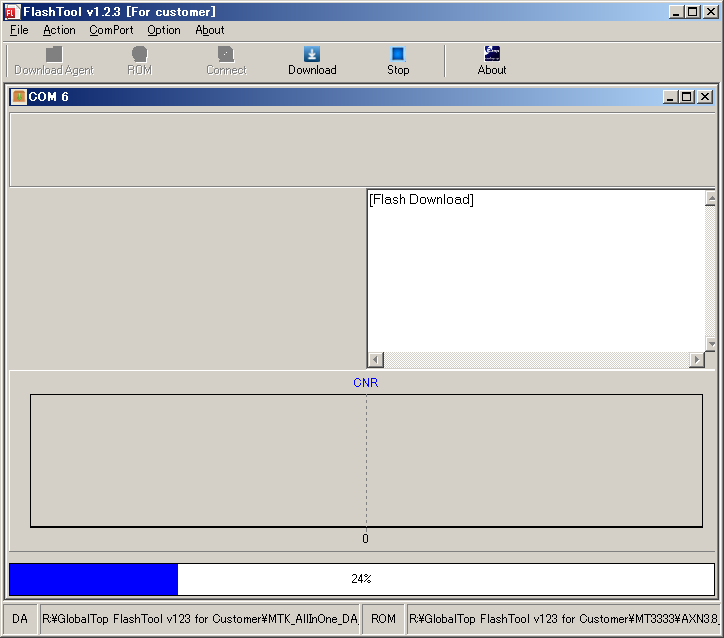

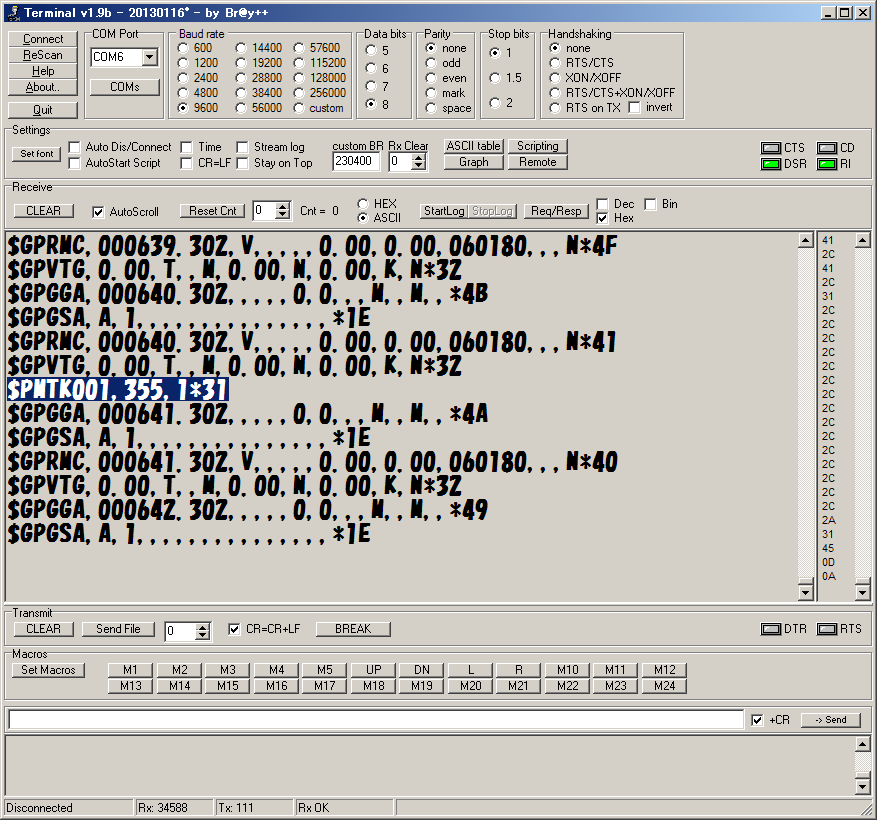

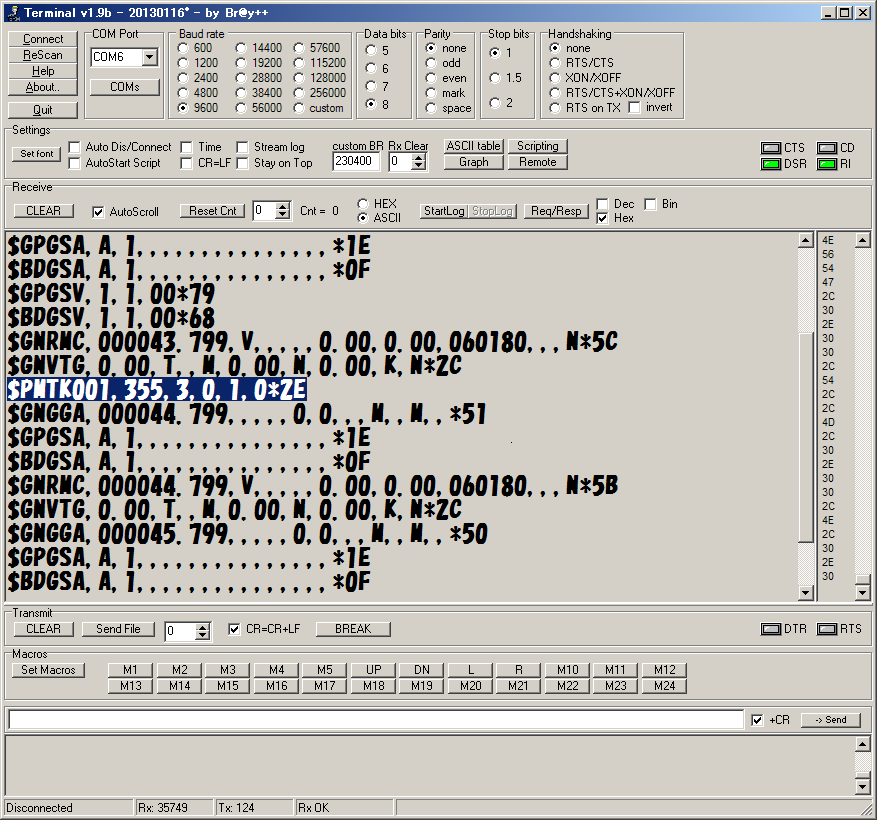

GPS/GNSS�⥸�塼�����Ѥ���11 -GtopFlashTool���������-

����ε�����STM32�����Ƥˤ⤬�ä�������Ǥ���Τǥ��ƥ���ɤ����褦��

��Ǻ�ߤޤ��������GNSS��Ϣ�Ȥ��ޤ�����

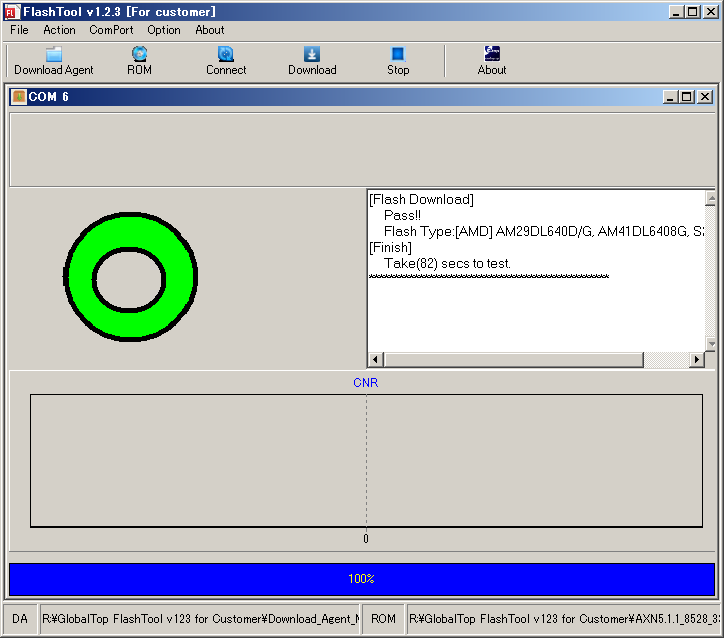

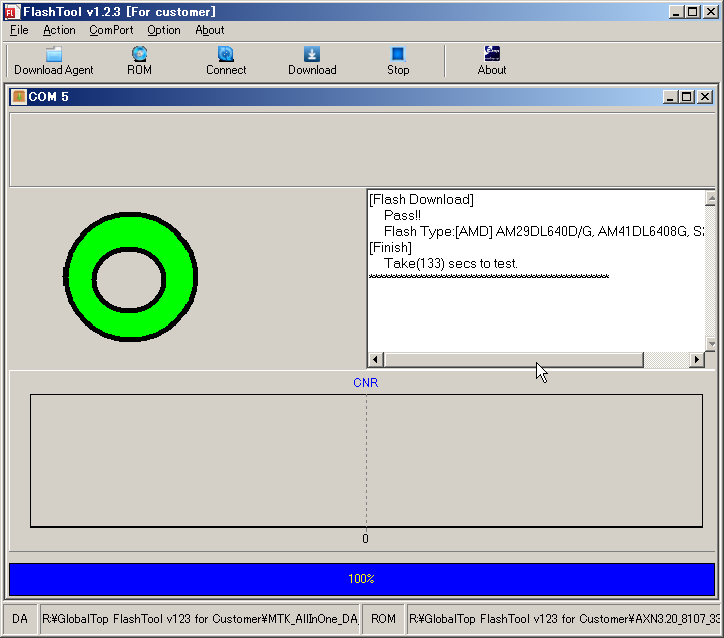

����Gms-g9�Υե�������κݤ�GtopFlashTool�ʤ��Τ���Ѥ���

UART��ͳ�ǥե����०�����Υ��åץǡ��Ȥ�ԤäƤ���ޤ���

���λ���GPS�������Ȥ��ƻ��Ѥ��Ƥ���STM32Primer2�˻Ź����USB-CDC����

�ǤϤ��ޤ����åץǡ��Ȥ�Ԥ����Ȥ�����ʤ��ä����Ȥ�Ҥ٤Ƥ���ޤ�����

������֤�����Ƥ褦�䤯�Ť�����夲��Ĵ�٤뤳�Ȥˤʤä��ΤǤ���

�����ˤϰճ��ʷ�̤��Ԥ������Ƥ����ΤǤ�����

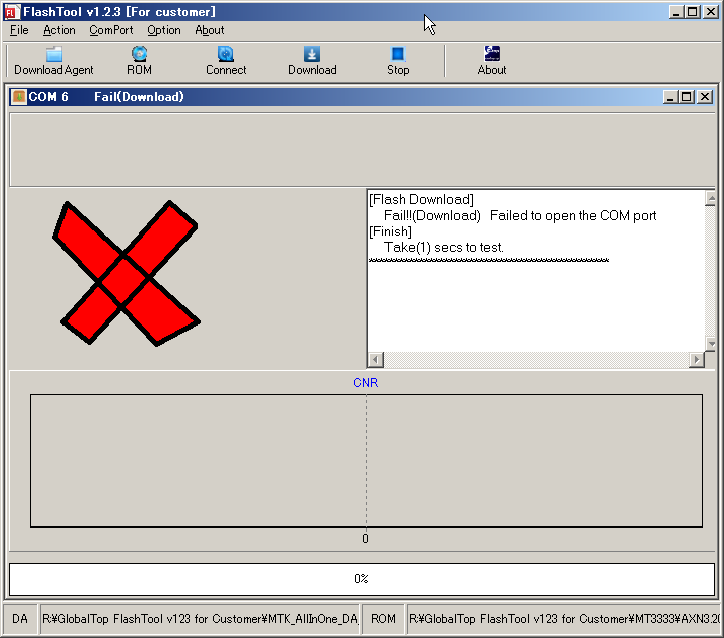

��COM�ݡ��Ȥ������ʤ�??

L����������ˤʤ��ʤ��ʤळ�Ȥ��Ǥ��ʤ��ͤत����ͣ����ѥ�٥�Ǻ�ä�

STM32Primer2�١�����GPS��������STM32��USB�ǥХ�����ǽ�����Ѥ���

GPS/GNSS�⥸�塼���NMEA����ƥε�Ͽ��¾��USB-CDC��USB-MSC��

�¸����Ƥ���ޤ���

USB-CDC��ǽ�ϼ��GNSS�⥸�塼���AGPS���ε�ǽ�������COM�ݡ��Ȥ�

�����ƥ��ꥢ���̿��η��ǡ�USB-MSC��ǽ��SD�����ɤ˵�Ͽ�����ǡ�����PC��

�����ñ��TXT�ե���������ǻ��ȤǤ���褦�˽���Ƥ���ޤ���

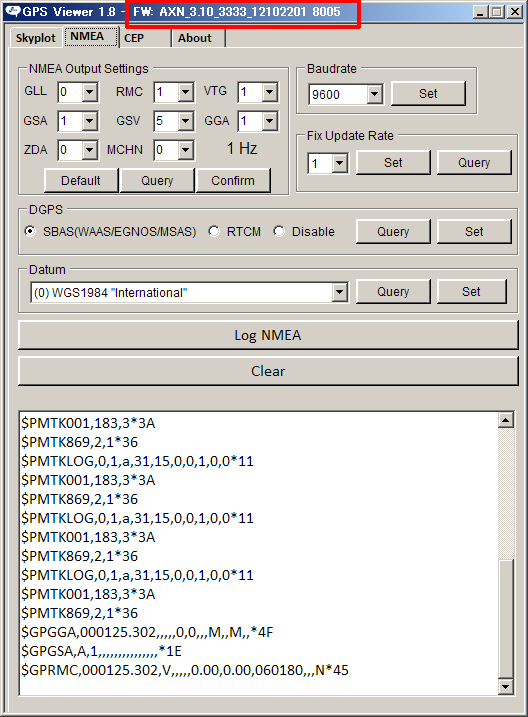

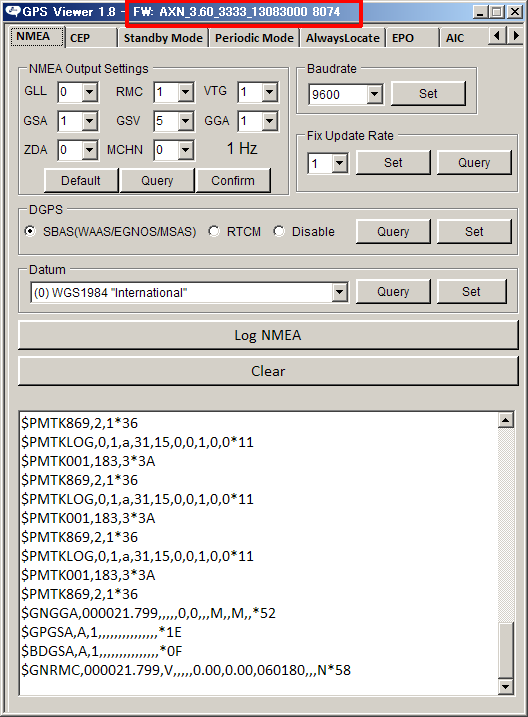

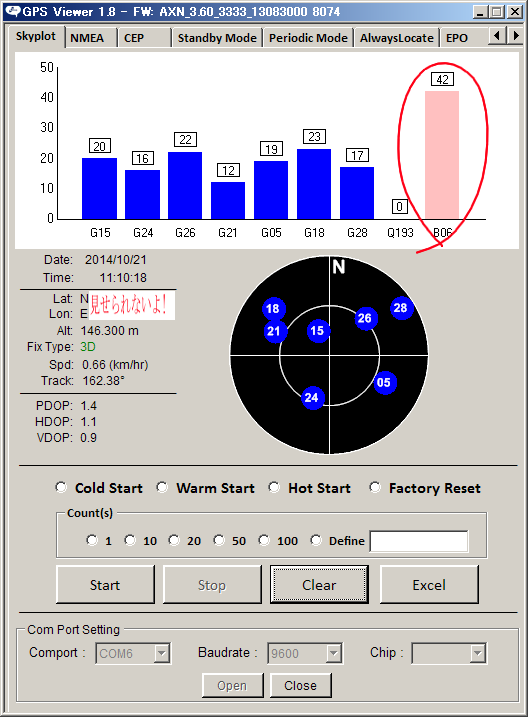

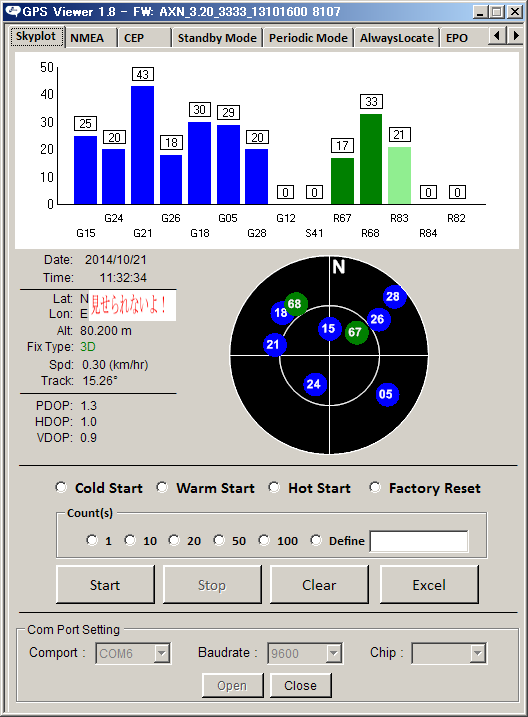

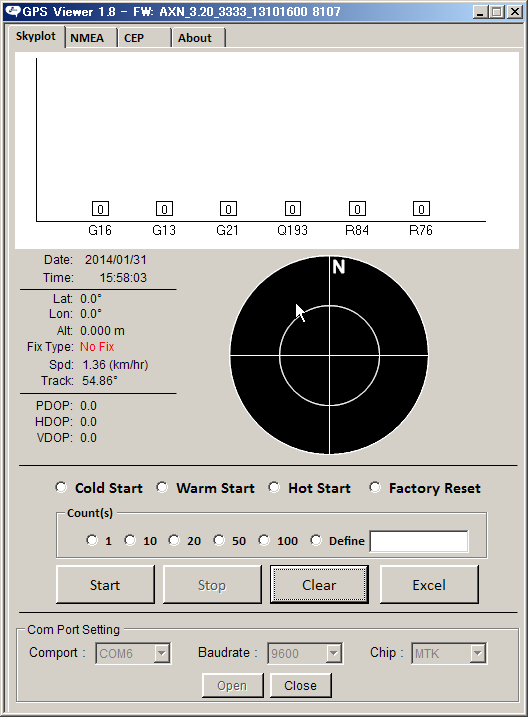

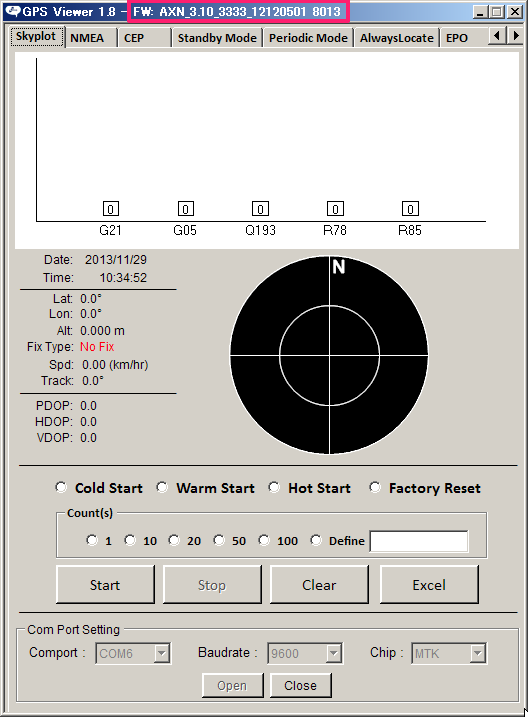

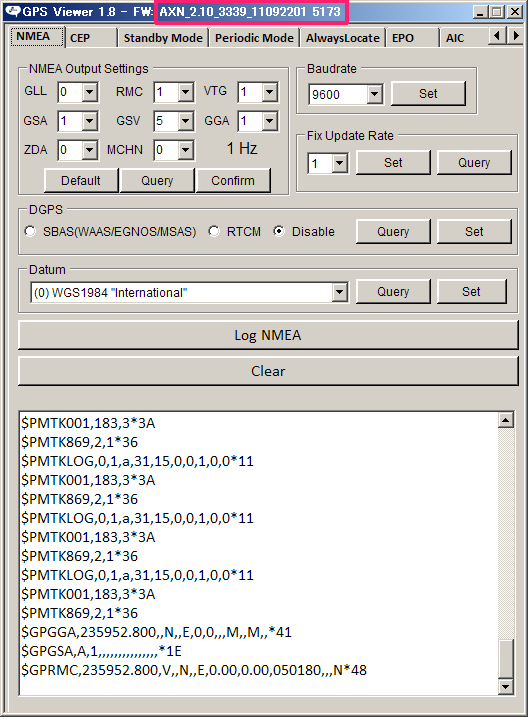

�ǡ�GlobalTop GPS Viewer(v1.8)����ǤϾ嵭�ΤȤ�������ʤ�USB-CDC��

����COM�ݡ��Ȥ��Х�Х��̿��Ǥ���ΤǤ�����

�ʤ���Ʊ��Gtop�����Ƥ���GtopFlashTool�����COM�ݡ��Ȥ������ޤ���

�ߤ����ʥ��顼���Ǥ��ƥ��åץǡ��Ⱥ�Ȥ��Ǥ��ޤ���

�����Ϥ�����COM�����Ƥ⤦�����ϳ����ʤ��Ȥ����ߥդ��ä��ΤǤ���

�������Ƥ��������äݤ����������Ĥ���ޤ�����

Windows�Ķ����Ǥ�USB-CDC��ʤ����뤿���usbser.sys�����Ѥ���ΤǤ���

inf�ե�����ϼ����Ǻ��ʤ��Ȥ����ޤ���MSDN�ξ������inf�ե������

�����äƥ��ȡ��뤷�Ƥߤޤ������Ĥ�äѤ����orz

>http://support.microsoft.com/kb/837637/ja

��ja�ǤΥ����Ȥϵ�������ʸ

> ��˥С����� ���ꥢ�� �Х� (USB) ��ǥ�� .inf �ե������ Usbser.sys

> �ɥ饤�С�����Ѥ���ξ������� Usbser.sys �ɥ饤�С� .inf �ե����뤫���

> ľ�ܻ��ȤǤ��ޤ����������������ᤷ�ޤ��Ρ�

�ʹ֤θ��դ���٤줳�Ρ�

�⤷������GtopFlashTool�����餫��USB���̿���٥�Dz����������Ʋ���

COM�ݡ��Ȥ�������̵���Τ��Ȼפ�Լ�֤äƤ�����������������Ѥ���USB��

�ץ��ȥ������Ϥ��Ƥߤ��ΤǤ���USB���̿���Ǥ�STALL�����ս꤬

���Ĥ����ޤ���Ǥ�����

��USB�β��ϤǤ���ޤǤΥ������ʤ�����Ƕ�ϫ���ޤ���orz

����äȺ���̤ƤƤ��ޤ��ޤ�����������⤷�Ƥ�����GPS Viewer����

����COM�����Ƥ��Τ�פ��Ф��ƤҤ�äȤ��Ʋ��餫�θ�ͭ��ʸ�������

��ꤷ��COM������Ƚ�ꤷ�Ƥ�Τ��Ȼפä�UART���̿�����ʤ�Ȳ���COM

�����Ƥƿ���Τ����ޤǽ���Ƥ���褦�Ǥ����������ȳ����Ƥ�

����ʤ��Ǥ������������

����������ʸ�����������������Ƥ�Τ�UART�������������ʤ���

Ƚ�Ǥ��ޤ�����

���⤽��ʵ�ͤޤ��к����ä����֥�Хåե���ޤǤ��Ƥ�Τ�

STM32��UART��٥�˴ؤ�����������Ϥʤ��Ǥ���

�Ȥʤ�Ȥ�äѤ��äȾ�γ��ؤ�����Ǥ����ġ�

���̤β���COM�ǤϤɤ��ʤΤ�

�����Ҥ٤��Ȥ���FT232R����ɽ��������礤��FTDI��USB���ꥢ���Ѵ�IC

�ʤ���������Ϥʤ��������USB-CDC���������Ȼפ��̤�ʪ���Ƥߤޤ�����

1��ST�ޥ�����������STM32F1��USB-CDC�Υ���ץ�(STM32F103/107��)

����->�Ǥ��ʤ�

���������STM32Primer2��USB-CDC�Ϥ��줬�١����Ǥ���

2. LPC2388��LPCUSB��USB-CDC

����->�Ǥ��ʤ�

3. ST�ޥ�����������STM32F1/F2/F4�Ѥ�USB-CDC����ץ�

����->�Ǥ��뤸��ʤ���

4. MBED CMSIS-DAP��VCOM(FRDM-KL25Z�����)

����->�Ǥ��뤸��ʤ���

�Ĥ��줸��STM32F1�Ϥ�USB��ǽ����Ф��Τ�����???

5��Versaloon(STM32Primer2��Ʊ��STM32F1��)��VCOM

����->�Ǥ��뤸��ʤ�! orz

������Versaloon��USB�Υ��եȥ�����¦���ȼ�����

�Ĥޤ�STM32�Υե����०����������Ǥ���orz

�Ǥ⤤��������Ƥ�GtopFlashTool�Υ��顼�ν����ΰ㤤�˵��Ť��ޤ�����

���GNSS�⥸�塼���ʤˤ�Ҥ����˥ե�å�����ߤ�¹Ԥ��褦��

��������ܤ����ϷҤ��Ǥ�Ҥ��Ǥʤ��Ƥ�"Fail to open the COM Port"

�ˤʤäƤƹԤ������ϤȤꤢ����COM�ݡ��Ȥϳ��������ɤߤ˹ԤäƤ�褦��

"DL_HANDLE error code"�ˤʤäƤ��ޤ�����

��SEND_BREAK

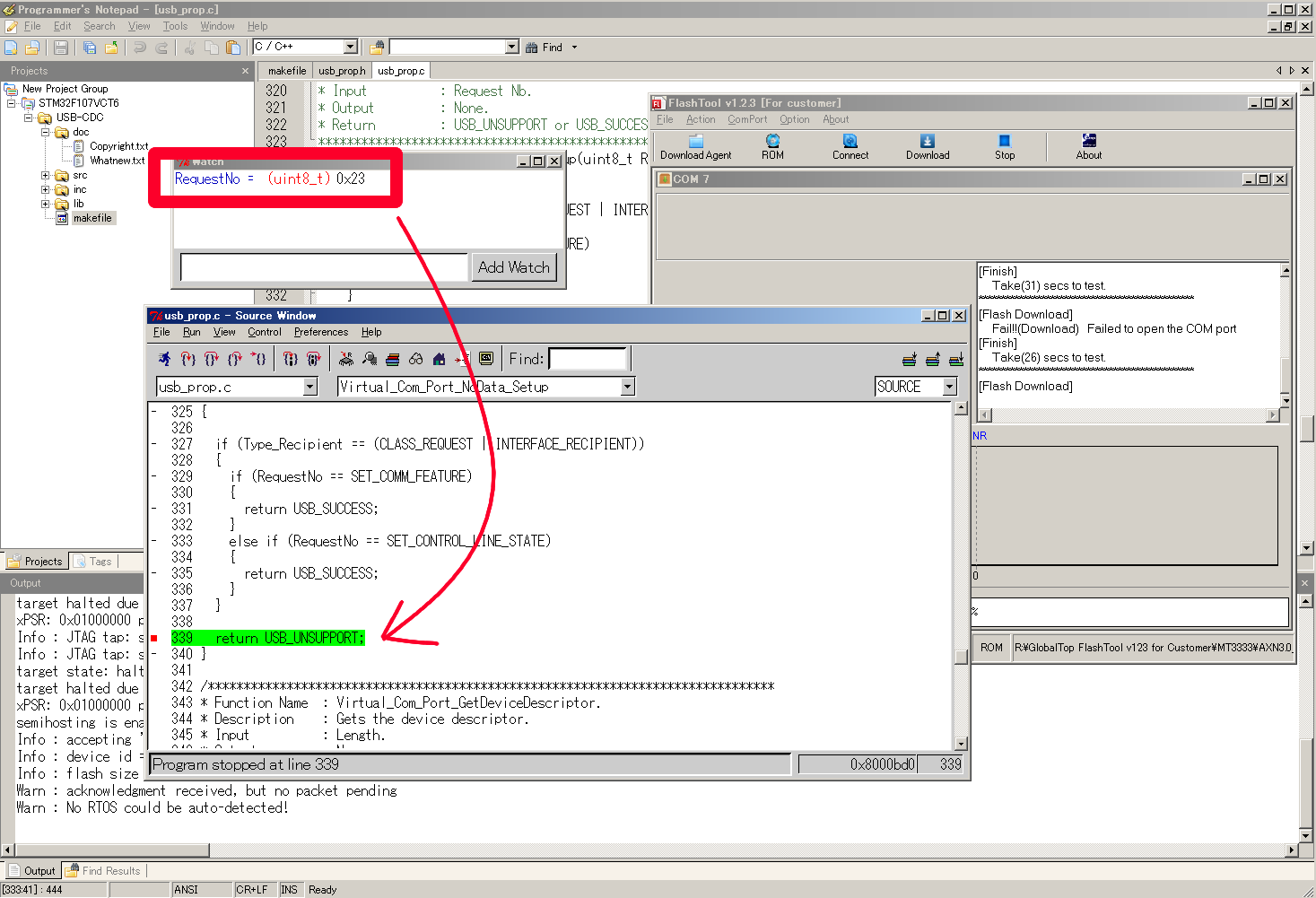

�Ȥ����櫓��STM32Primer2��Rlink��OpenOCD�ǥǥХå��Ǥ��ʤ��ΤǤ����

���ե�Ū��������STM32F107VCT��USB-CDC���Ѥ��ƾ��

"Fail to open the COM Port"�ˤʤ�ִ֤�insight��ª���ޤ�����

���֤Ǹ�����ʬ���ä�orz

"Fail to open the COM Port"�ˤʤ�ľ����Virtual_Com_Port_NoData_Setup()

�Ȥ����ؿ����̲ᤷ�Ƥ��ư�����0x23����ƥ��顼���֤��Ƥ������Ȥ�Ƚ����

���δؿ��ϥۥ��Ȥ��������Ƥ���USB-CDC��ͭ�Υꥯ�����Ȥ��ؿ���

�褦�ǡ�

���Υڡ����ˤ���0x23��SEND_BREAK�����������ΤǤ���ȤΤ��ȡ�

STM32F1USB-CDC�Υ���ץ�Ǥ�̤���ݡ��ȤȤ��ƥ��顼���֤��Ƥ�������

Gtop Tool��SEND_BREAK��¹ԤǤ��ʤ�COM�ݡ��Ȥ�Ƚ�Ǥ���"COM�ݡ���

�����ޤ���"�ȥ��顼���֤��Ƥ������Ȥ�Ƚ����

�äƤ櫓��SEND_BREAK�Υϥ�ɥ���ɲä���SEND_BREAK�Υꥯ�����Ȥ�

�����Ƥ�����Ȥˤ���"USB_SUCCESS"���֤��褦�ˤ��ޤ�����

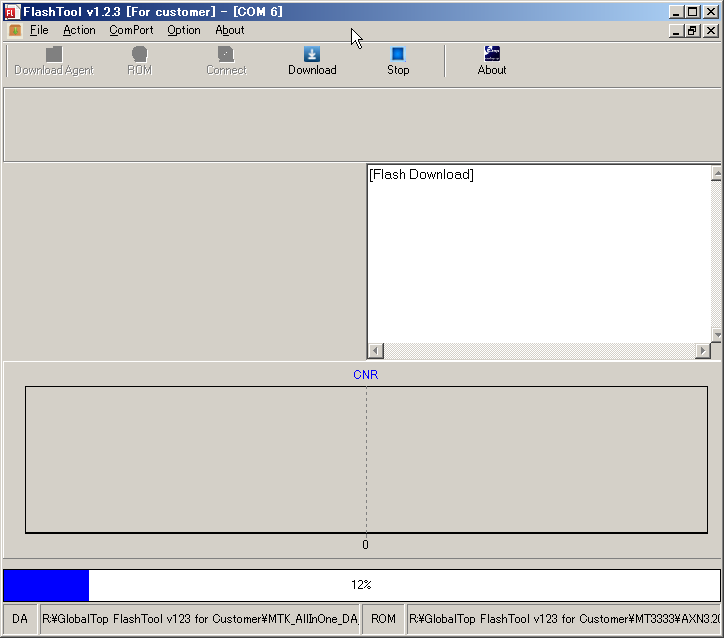

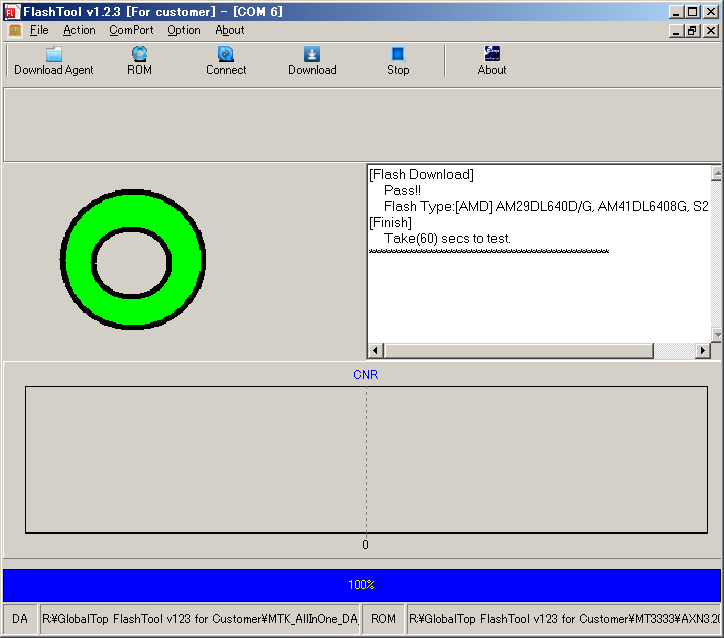

�����á�

GPSTr@cker��USB-CDC�Ǥ�Gms-g9�Υե���������Ǥ�������ʤ�♥

GPSViewer�Ǥ�SEND_BREAK�ϰ�����������Ƥ����ʤ��ä��Τǥ��顼��

�ʤ�ʤ��ä�(=COM�ݡ��Ȥ����Ȥ��Ǥ���)���Ȥ�����Ǥ��ޤ�����

�Ȥ�����SEND_BREAK�äƲ������Ȥ�ä�Ĵ�٤Ƥߤ��USB-CDC-ACM�ε�����

����줿��Τ��褦��ʸ���̤�"BREAK�������������"�Ȥ�����̣�Ǥ���

������BREAK�äƲ��Ȥ�����RS-232C�ε��ʤ�����줿�����TxD�ڡ���

(����L)�˸��ꤹ��٤�ؤ��ȤΤ��ȡ�RS-232C���Ű���٥�Ǥ�����

��������ž����Τǡ��������+15V�˸��ꤹ�뤳�Ȥˤʤ�ޤ���

������GTopFlashTool�Ϥʤ��虜�虜SEND_BREAK���������Ƥ������Ȥ���

���ȤǤ����������MTK�Ϥ�GNSS�⥸�塼��Υե����०�������åץǡ��Ȥ�

��ˡ�ˤ���ޤ���

MTK�ϥ⥸�塼���UART��ͳ������Υ��ޥ�ɤ�������ȥ���ե��å�

�ǡ��ȥ⡼�ɤ˿�ܤ��ޤ������β����Ǹ����̿����Ƥ���ܡ��졼�Ȥ���

����ե��åץǡ����̿��Ѥ˼�ưŪ�˥ܡ��졼�Ȥ��夬��ޤ���

����Ū�ˤ�115200bps�˿�ܤ��ޤ������ΤȤ�GtopFlashTool����COM�ݡ���

��ͳ��BREAK���椬�����Ƥ���褦�Ǥ���

9600bps����ޤ˥졼�Ȥι⤤115200bps�˾夬�äƴְ�ä��ǡ����Ȥ���

��������ʤ��褦�˰�����֥ǡ�����������ߤ�����֤�ԤäƤ���

�櫓�Ǥ���

�Ȥ����Ȥ����Ǥ�����ʥޥ������USB-CDC�μ����Ƥ����SEND_BREAK��

�Ф����갷���ϸ��ߤǤϤ����ޤ�ˤ����Ȥ��ʤ����ᤫ�ޤȤ��BREAK����

�ˤʤ�����Ϥ�ä��ˤʤ���Ŭ����OK���֤��Ƥ�Τ��ؤɤǤ����դ˸�����

STM32F1�Ϥ�USB-CDC�Υ���ץ�Ϥ�����"unsupported"���֤��Ƥ�����

�ޥ����ä��Τ��⡪��

������GitHub��GPSTr@cker�ϴ���GtopFlashTool�Ǥ�����ȥե������

�����������褦�˽����ѤǤ��������FatFs0.10a�˹����������Ǥ���

USB�饤�֥���F1�Ϻǽ���V4.0.0���ˤ��Ʊס��Ƕ��˶���Ƥ���ޤ���

��������

��������Ĵ�٤ƺǽ�Ū�˵��դ����ΤǤ���USB�Υե����०��������ߤ�

���äƤ���ͤΤ�Ȥ���֤ȸ��춯�Ϥʲ����������֤䤫�˵�äƤ���

tsuneo�SEND_BREAK�ˤ��Ϥ���ڤ���Ƥ��ޤ�����

�����Ǥ�Fat�ե����륷���ƥ��ChaN�����USB�ˤ�tsuneo�

���Ȥ��ä������Ǥ���

�����������2014ǯ�κ��Ǥ�USB����륮���������������Ƥʤ��Τ�

�����˺�ǯ��USB��ʬ��ʪ�ˤ��뤳�Ȥ�ơ��ޤ˿ʤ�Ƥ���������

�פ��ޤ���

GPS/GNSS�⥸�塼�����Ѥ���10 -Gms-g9�Υե������-

�̾��GPS�˲ä�QZSS(�ߤ��Ӥ�)��GLONASS�ο��������Ǥ���GNSS

�⥸�塼��Gms-g9�ϡ���ǯ6��˼����������ư��������θ������ե��������

�����餷����̤�Ƥ��ޤ�����

�������ǰ�����ª�⥸�塼��η����ǤȤ⤤����¸�ߤǤ�������������ѥå�

����ƥʤΥ����������˲ä����������ή����Gms-g6�������GPS

������(BeiDou)������ª�Ǥ���Gms-b6����������Ƥ��ޤ���

�ɤ������åפ�Gms-g9��Gms-g6a��Ʊ�ͤ�MT3333�����Ѥ���Ƥ��ޤ���

�ŵ���ϩŪ�ʰ㤤��Gms-g9�ˤ�¸�ߤ����⥸�塼����Υ�����Х���ǽ�դ�

LDO����ά�����ά������Ƥ��ޤ����ѥå�����ƥʤ˷Ҥ���LNA�⤪���餯

�������ή�ʤ�Τ����Ѥ���Ƥ���Ȼפ��ޤ��������ˤ�ä���ª��������

������ή�����������ͤ�7mA�ʾ��㤯�ޤ����Ƥ���褦�Ǥ���

�������ѥå�����ƥʤ����Ѥ�Gms-g9����٤ƾ������ʤäƤ���Τ�

������ª�˴ؤ��Ƥ�g9����٤�Ȥ�������Ϥ��Ǥ���

�ե����०��������ǽ��Gms-g6�ˤĤ��Ƥϸ�Ǥ�Ҥ٤ޤ���Gms-g9������

Ʊ���Ǥ���Gms-g6a/Gms-g9����Ѥ���Ƥ������Ϥ��Τޤ����ؤ���

���Ѳ�ǽ�Ǥ���PA6C��GT-723F�����֤���������ݤˤ�����¦��¿���β�����

ɬ�פȤʤ�ޤ��ΤǤ����դ�

Gms-b6��beidou�����������QZSS��GLONASS����ª���뵡ǽ���ʤ����

���ޤ�����ľ�����������ܹ���ˤ����Ƥλ��Ѥ�Gms-b6�����Ϥ��ޤ�����̣

���ʤ������Ǥ���

���Ǥ��äΥͥ��ˤϤʤ�Τǹ����2k����Ǽ������褦�ˤʤä���ͤ��ޤ��ġ�

����Ǥϴ���Gms-g6��Gms-b6�����䤵��Ƥ���褦�Ǥ���

��ϴ���Gms-g9��������Ƥ��ޤä��Τ�ξ�ԤȤ���Ф��Ĥ��Ϥʤ��Ǥ�����

���ʤ�4000�߰ʲ��ʤΤǤ��줫��GNSS�⥸�塼���Ȥ������Ȥ������ˤϺ�Ŭ�Ǥ���

�Ǥ�ۤ�Ȥ�g9����äƤ��줿��

�٥��Ȥʤ�Ǥ�������

sz�ѡ��Ĥ���Ȥ���"�ƥ�����"��ʪ��beidou�˲ä���GLONASS��QZSS������

�ߤ����Ǥ��͡����Τ֤����ʤ�ĥ���˿��ַ��ʤΤǥޥ˥��å��ʿ����Ǥ��͡�

����Ĺ�������֤����ޤ�����������˷㲽�����쳤������ƻ�����ˤ˸�����

Gms-g9�Υѥ���å����Ԥ��ޤ������Ȥ��äƤ��뤳�Ȥ�Gms-g9¦��

�ե����०�����ι��������Ǥ����䤬������������ϥե����०����ver��

AXN3.10���ä��ΤǤ����ͥåȾ�λ��ѵ���twitter�Υ�����饤����

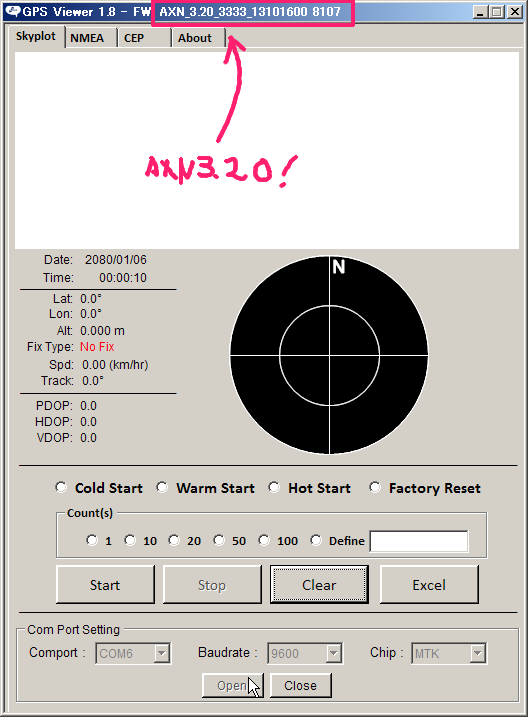

AXN3.20��ʪ���в�äƤ���Τ�ʬ���ꡢ�������������äƤߤ��ΤǤ���

��äѤꤽ����ñ�ˤ�����Ƥ��ޤ���Ǥ�����

�����Ȥ���¤����GlobalTop����"Gms-g9�κǿ��ե��������ܤ��������������á�"

�Ȥ�����ľ������ƤDZ�ʸ���䤤��碌��Ԥ��Ȥʤ���ֻ����֤äƤ��ޤ�������

���ܤδ�Ȥ���ͤ����ʤ����ȤǤ���äȤӤä��ꤷ�ޤ������ؼ��˽��ä�

�⥸�塼�륷�ꥢ��ȸ��ԤΥե����०�����С�����ȥ���������

����ʤ�AXN3.20�Υե����०�����ΥХ��ʥ���餦���Ȥ�����ޤ���♥

���ե������ѹ���

"GlobalTop Flash Tool "�ǽ����Ĥ������ͤत���������GPSTr@cker��

CDC�⡼�ɤ�����Ⱦ�꤯���������SiliconLabs��CP2102��Ȥä����ƨ�줿��

���֤����褿����Ĵ���Ǥ��ͤ�����ʬ�ϡ�

20140527��:

��������ϲ�褷�ޤ������������������������

���ե��������

��������GPSViewer�ΥС�������1.8�˾夬�äƤޤ���

�٤����ѹ����ޤǤ�ʹ���Ф��ʤ��ä��ΤǤ���"�����Ĥ����Զ�礬�������줿"�Ȥ�

���ȤʤΤ���ª�����ǡ����ˤ�꿮������������Τ��ְ㤤�ʤ��Ǥ����äȡ�

��Ǥ�äƼºݤΥե�����ɤǻ��Ѥ��Ƥ��ޤ����������쳤������ƻ����ؤΰ��

��ð��(���������)�Ǥ�������ƻ�ȤϤ��������ڡ���鮤�ʤ���Ƥ��ꤪ�ޤ���

�롼�Ȥν��פˤϻ�������ƻ������Ľ�Ǥ��������ä��꿿����ȯ�����Ƥ���ޤ�����

ͽ���ǷȹԤ��Ƥ�GP-101�ȤϤ�Ϥ��ť�κ��Ǥ�������GNSS�������Ǥ⤳���ޤ�

�廊��褦�ˤʤ�ޤ�����♥�ۤ�Ȥˤ�������Ȥʤ�ޤ�����♥

20131225��:

������������������Υ롼�ȤΥ�ݡ��Ȥ�12����ܼ»ܤ���ð���Υ롼�Ȥȹ�碌��

���äääääääääää���Ȥ����Ƥ��������ޤ����Τdzи礷�Ƥ������͡�gff��

Gtop����˾��GPS������URL�ȤȤ�˼ռ���Ҥ٤���"��ͧã�ˤⶵ���Ƥ�����

����������"��˿�դ��Ф����ͤ�ߤ����ʤ��ȸ���줿�Τǥ��åץǡ��Ȥ�

��̣���������ϼ�����Ǥ�ǻ�˥�뤯��������

��Τ��⤤���β���Ź�˾夬�äƤ�ե���������

�ޥ��ʡ��ʥ�Ф��ʤ�Ǥޤ���

�����ޤ�

�ǡ�

�⤤���β���Ź�ˤ�PA6C�κǿ��ե�����⤪���Ƥ���ޤ�����

���ä���AXN2.31�Ǥ���

��®��������

����PA6C��Gms-g9�����ܤ���äƻȤ����Ƥʤ��ʤä��㤤�ޤ�������

���Ȥꤢ��������Ȥ������Ȥǡ�

GPS/GNSS�⥸�塼�����Ѥ���9

20230822��:

�Ƕ���GNSS�⥸�塼��SAM-M10Q�åȤ��衪

20230822��:

���Ǥ��Ų����ơ����ˤƼ����������Ϥ�����äƤ��ޤ���GLONASS�б���

GNSS�⥸�塼���Gms-g9�����ꤷ��ӻ��Ԥ��ޤ����ΤǤ����

�����Ƥ��������ޤ���

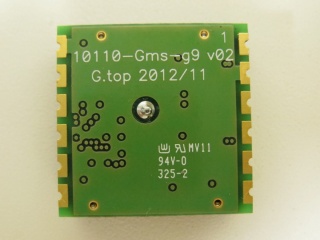

Gms-g9�������Ҳ𤷤�Gms-g6a�Υѥå�����ƥ��ǤǤ�����Υ��åפ�

MT3333�ʤΤǴ���Ū�����˴ؤ��Ƥ�����Ȥۤ�Ʊ��Ǥ���

���������٤ι⤤�ѥå�����ƥʤ��դ�����ǥ�ʤΤ�

����������Ǥ�����������Ǥ���

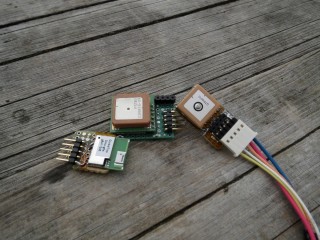

����Υ⥸�塼����ǽ��ӤǤ�����Ǽ̿��������ޤ���PA6C����٤��

�����礭�������ĤƤ�UP-501��Ʊ�����餤���礭���Ǥ�������GLONASS

(ǯ���ˤ�GALILEO���б��ˤʤ뤽���Ǥ���)�ν������ɲä���Ƥ���Τ�

������ή��3~4mA�ۤ����ä��Ƥޤ���

Gms-g9��VCC�����ϤϤ�¿˻�ˤ�줺���������Ű��뤷�ʤ���Фʤ�ޤ���

����������Ȥ�������Ǥ��뻰ü�ҥ���ǥ����Ȥ���������ޤ�����

���λҤ�2.54mm�ԥå��ˤ��ޤ��ܤ�������䤹���ΤǤͤत����Τ�����Ǥ���

�����إ���ӥ쥷���С����������ݤϳ�����¸�Τ��̤��������Τ�Τ�

�ˤ���礭���ƶ����Ƥ��ޤ�����˾Ҳ𤷤���ü�ҥ���ǥ⤿���֤ä����

����ȸ�����ñ����ʪ�ǤϤʤ��������ɥץ졼���ή�����ή�η�ϩ��

�ǥХ�������ή�εۤ������Ǥ��Ф����������֤�Ԥ�ʤ��ȵդ˥Υ�����

�ѥ���åפ����Ƥ��ޤ����֤ˤʤäƤ��ޤ��ޤ���

��饿����ꤵ��¾�ƼҤ��黰ü�ҥ���ǥ�Υ����к����ѤλȤ�����

�Υ��ϥ���̵���Ǹ�������Ƥ���ޤ��ΤǤ�������ɤ��Ƥ��ä����ꤳ��

�ޤ��礦��

�������ή�ץ����֤���ª/����ư�������ή�ȷ���ΤäƤߤޤ�����

1mSec���Ȥ˽Ť����������Ƥ봶���Ǥ��͡�GLONASS����ޤ��Ƥޤ�����

���������ͤ��㴳���ˤǤƤޤ�����

�����ϥե�����ɻ�Ǥ����ޤ�PA6C�Ȥδ�����ǽ����Ӥ�Ԥ��ޤ�����

�������Τ�����Ƥˤ���ŷ��դ�����äȸ�����٥����ǥ٥����

�Ȥ������֤�DOP����Ӥ��ʤ��ޤ����Ĥ������Ϥ����ˤ��Τ�����

������嵭�������̤�QZSS(�ߤ��Ӥ�)��ŷĺ�ˤʤ�¬�̤˻Ȥ��ʤ��Ȥ���

����ﲼ����

�ǡ�����ʤ�Фޤ�����

�������̤����餫����ª/¬����ǽ�Ͼ��äƤޤ���(HOT�Ǥ��餱�Ƥޤ���)��

GLONASS������Τȥѥå�����ƥʤ����Ѥ��Ǥ����Τ������Ƥ���Ȼפ��ޤ���

�ե�����ɻ�����Ƥ�GPS�������Ȥ��ƻ��Ѥ������Υ��˥ƥ��ȤǤ���

����оݤΥ������Ȥ���GP101�����Ѥ��ޤ�����

����ɽ���ϥ����ߡ���3D��Ȥ���������������1/4500�Ͽ��ɽ�����Ƥ��ޤ���

GoogleEarth��GN�ϥ���ƥ���Ǥ���BSOD(��F**K!)�Ƥ��ޤ��ΤǤ������

��괹���ޤ�����

�롼�Ȥ϶�Ŵ�粬�ؤ�����ƽ��ۤ���������ؤ˻��Ķ��㡼�ʥϥ���������

�Ǥ��Ĥ��������ű����ɳ�ƻ�ΰ�����Ω�ɤ���ƻ�Ǥ���ޤ�������Ǥϥ������ȡ�

�ǽ���粬���Ҥ˴�äƤ����ƻ308��(�ű����ɳ�ƻ)��ʤߤޤ���

�����դ�Ͻ���¿���Ǥ����ޤ����������Ƥ�ΤǤɤä����ɤä����Ǥ��͡�

ƻ�Ϥ䤬�Ƹ��ۤ��ޤˤʤäƤ����������˥���ʤ�褦�ˤʤ�ޤ���

Gms-g9�����Ϥ���������ƻ��Ȥ館�Ƥޤ��͡���Ϥ꿼��������ǿ�����ȯ������

���ޤ�����♥

��ƽ��ˤʤ�ȸ��ۤ���ޤ�볦�������ޤ������ʤߤˤ���308�����������

���Ѽ֤�Ӥ��Ф��̤�ƻ�ʤΤ��̹ԤˤϤ����դ�ġ�

����äȤ����ǰ�٤ߡġ�

��ƽ������ƻ�Ǥ�����������Ω�ɤʹ�ƻ�Ǥ���

��ƽ�Ǥ�����ԼԤˤȤäƤϤɤ��äƤ��Ȥʤ��Ǥ�����ʪ��äƤ�ͤϤ����о���

�ʼԤ��Ȼפ��ޤ����ޤ�����¦�θ��ۤ����ʤꤢ�ꡢ�ܥǥ���Ĺ���֤��Τ�

���ä����ä�ƽ��ۤ����ޤ���(�ºݤ����ս�����ޤ�)��

����¦�˲�ä����¦�ޤ�����ƽ���Τ������ĤäƤޤ���

�����κ������ż��Ȥ��ФƤ뵤�����뤷�ޤ������֤Τ����Ǥ��礦�Ĥ��֤�

GPS�ε��פ��β��������餪ʬ����Ǥ��礦���ɤ⤳�������ؤ�

����ϩ�ˤ�ʤäƤ��ޤ���

�Ĥͤत�����餯�����˺Ƥ���뤫��ġ�

���礦�ɤ�����ʤΤ�ƽ�ˤ����㲰�Ǥ���ɹ�٤Ƥ��ޤ�����

�⤦�ƤǤ��͡��ĥȥ���λ��Ϥ��Ĥ���֤��ɤ��Ƥ����Τǵפ��֤��

��(�Ƥ�����ƽ��)�Ǥ�ä���Ǥ��ޤ�����

���θ�쵤��ƽ��ΤǤ��ڻ��ϸ�����ޤ����Ĥ���������

���äפ�ٷƤ��ä��������(����)¦������ޤ���

����¦�ϸ�����ê�Ĥ������äƤ��ޤ��͡�

GPS�쥷���С��ϼ��������Ȥμ��ȿ��������廳�μ��̤ˤ���ƻ�Ǥ����Ȥ�

ȿ�ͤˤ��������ª���٤������ʤ뷹��������ޤ���

��ǰ�ʤ���Gms-g9����ǽ����äƤ����äȤ��Ĥ��褦�Ǥ��͡�

�������ϼ֤��̹��ԲĤˤʤäƤޤ���Ω�ɤʹ�ƻ�Ǥ���

����ȸ����줿��������λ�������ޤ�������������ܳ�ƻ�ʤΡġ�

ƻ�θ��ۤ���ޤ�䤬�ƽ��˺�����ޤ���������������GPS������

���Ǥ�������Ǥ�Gms-g9����ϻŻ��ä��ꤷ�Ƥ�������

ζ�����ۤ����������ɳ�ƻ���̤�������ؤ����夷�ƥ�����Ȥ��ޤ�����

���ɳ�ƻ�Ϥ������ޤ�³���ޤ���

�Ȥ����櫓��Gms-g9�ΰ��Ϥ�¸ʬ��̣��äƺ���Υƥ��Ƚ�λ���äƤ��Ȥ�

���Ԥ˵������Ȼפ��ޤ��������פ��Τۤ������äƤ��ޤä������

�⤦����äȻ������Ƥߤޤ������ޤ����ż֤Dz����ˤफ�äơ�

�����ؤ��鿷�����ؤˡIJ��Τ����ζ�֤�Ʊ����Ŵ�ʤΤ˱ؤ��Ĥʤ��äƤʤ���

�⤤�ư�ư���뱩�ܤˤʤ���Ǥ��ġ�

�ż֤Ǥ�������ĸ��ܱؤˤĤ����������⤤���ĸ��ܱؤˡIJ��Τ����ζ�֤�

Ʊ����Ŵ�ʤΤ˱�(ry

����ؤޤǤ��ޤ�����

��������2ǯ���ο��Ƥ˷�Ʈ���������դ�ƻ(�쳤������ƻ)�Ǥ���

������(������)�ˤ����붶���Ϥ�ʩ��������Ϥ��꤬���뺸¦�������դ�

ƻ�ε���/�����Ǥ���

2ǯ�����̲ᤷ��ƻ���Τܤ�ޤ���

"�����л�"���ߡ�

�ޤäƤ��ɤ�ʬ����ʤ���

���ػ�ʿ�����β��꤫�鶭�������ޤ���

�դȸ���ȥ٥����ǭ������Ƥ��ޤ�����

��դ�դ��Ƥⵯ����̵����������ġ�

������������¦�ˤ�ġ�

Ʊ��������餱������ġ�

������ҤǤ���

�ͤत����⤷�ä��ꤪ���ꤷ�ޤ�����

���Τ��Ȥ�����̾夷�ƶ�����Ҥء���Ū�ϡš�

�����Ǥ���

������̯�˥ϥ��ƥ��ǥܥ����ȽФƤ������嶡��ǥ��Х�����

�ʤäƤޤ�����

�����Ƥ��줬��ʪ�Ǥ���

���Ű��ΤȤʤä���������������ޤ��͡ġ�

���ơ��ڥåȥܥȥ�ˤ���ޤ�ͤ����ǵ���������

�Ȼפä��ΤǤ���������Ǥ�������ذʸ��GPS���������Ÿ���������

˺��Ƥ��ΤǤ��ä�����Ӻƻ����!

�ޤ������˻��رؤ��夤���㤦��Ǥ����ɤ͡�

Ͷ�Ǥ��餱����äƤ��ޤä���

���ܼ����ϥ��������������Ƥɤ����Ƥ�ѥ��ѥ����������ܤ�

�ʤä��㤤�ޤ��͡��Ĥ���ǿ����㿧�Ϥ��ä���Ď��ގ̎ݎ��ގ̎̎�

�� �� �� ̣ �� �� �� �� ♥

��

Gms-g9��Ω���夬��κ���ª��ǽ��������������Ǥ���͡���

����ʤ櫓�Ǥ��줫��GPS�⥸�塼���������������Gms-g9���ᤷ�ޤ���

GPS�⥸�塼�����Ѥ���8

20230822��:

�Ƕ���GNSS�⥸�塼��SAM-M10Q�åȤ��衪

20230822��:

��ǯ���쳤������ƻ�βȻ�->��ǽ���Υ롼���ˤ�GLONASS���б�����Gms-g6a�Ȥ���

GNSS�⥸�塼�����Ϫ�ܤ��ޤ���������Ϥ��Υ⥸�塼��Ȳ������ʤȼºݤ�

�ե�����ɾ����ǽ��Ӥ�Ԥ��ޤ����ΤǤ��Τ餻���ޤ���

��ǯ���MT3339�Ȥ���QZSS(�ߤ��Ӥ�)�б��Υ��åפ��ܤä�PA6C��Ҳ𤷤Ƥ��ޤ���

Gms-g6a�Ϥ���˲ä��ƥ�������GPS�Ǥ���GLONASS��Ʊ���������Ǥ�GALILEO���б�

(���������ץ����)����MT3333�Ȥ������åפ���ܤ��졢����ƥʤ�ѥå�

����ƥʤǤϤʤ����̾����Υ��åץ���ƥʤȤʤäƤ��ޤ����������ʤ�

����������Υ��ڥå�����Ӥ���Ȱʲ��Τ褦�ˤʤ�ޤ���

"

"

����Ū�ˤϼ������٤������˻ظ���������ѥå�����ƥ�>���åץ���ƥʤ�

�ʤ�ޤ�����Gms-g6a�Ǥ�GLONASS��ɸ���¬�̤����ѤǤ���ΤǤ��줬�ɤ��ޤ�

��Ϳ�Ǥ��뤫�˾��������ޤ�Ϥ��Ǥ����������ˡ�

��ˤ���ä��褦��Gms-g6a�ϻظ������㤤���åץ���ƥʤΤ���������ϥѥå�

����ƥʤ�ʪ�������㤦��θ��ɬ�פˤʤ�ޤ����ǡ��������Ȥ�褯�ɤ���߷פ�

�Ԥ��ޤ��礦��

��������Ÿ�����������פǤ����������٤��㲼���ޤ��뤿���VCC�饤���

�Ф��Ĥ���50mV����˼����ɬ�פ�����ޤ��������������3ü�ҥ���ǥ�

��Ȥ��������Ÿ��Ű��ȷ������Ƥ��ޤ���

�ޤ���Gms-g6a�Ǥ�GLONASS�������Ǥ��Ф�����������ƥ�ưŪ��

�Ѥ��ޤ������Ȥ���$GPRMC�ξ���$GNRMC�Ȥʤ�GLONASS����ª��

�狼����ȤߤȤʤäƤ��ޤ���

�������äƼ����GPS�������ǻ��Ѥ����硢"$GNxxx"�Υ���ƥβ���

�����˲ä���ɬ����������ޤ���

����˻ȤäƤߤ�Ƚ�����ޤ���������������Ǥ��ʤ��ȥ����ѥ�⡼�ɤ����ä�

���ޤ��ۤäƤ��ޤ��Τǥƥ��ȥѥ��å������������Ƶ������Ƥ��ɬ�פ⤢��ޤ���

�ܤ������Ϥϻ��STM32Primer2��Ȥä�GPS�������Υ�������������

���Ƥ����������������Ķ����Ѥ�ȴ���ƻ��Ѥ���Ƥ��������դ��Ǥ���

�����ƺ�����̤ܶμ��Ϥˤ�������ӤǤ���������Ͼ���������Ƥ��Ƽ���ʪ��

�ʤ����Ȥ��ơ��ϸ����컳��ĺ����(�����ͤζ�ˤ���)��¸����Ȥ���

���Ӥޤ�����

���ߤˤ���������ǭ��

��������ΤǤ����ɤλҤ��Լ����˴ݡ������ä���

�Ҥʤ��ܤä����ơ�

���äȼ��顢�������Ū��GPS�⥸�塼�����ӻ�Ǥ����͡�

�������ӻ���оݤȤ���MTK3329���ܤä�UP501,MT3339���ܤä����ʤ���PA6C��

�����ƺ�����̤ܶ�MT3333���ܤä�Gms-g6a��ץ�Ȥ������ӡ��ƥ⥸�塼���

cold,warm,hot�������Ȼ��������֤�ʿ�Ѥ�Ԥ��ޤ���

���Υ⥸�塼���STM32Primer2��١����ˤ���GPS����������³���졢Ʊ��������

VCP��ǽ���ͳ����PC��UART�Υǡ�������ή���ˤ��ޤ���

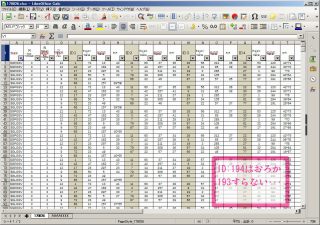

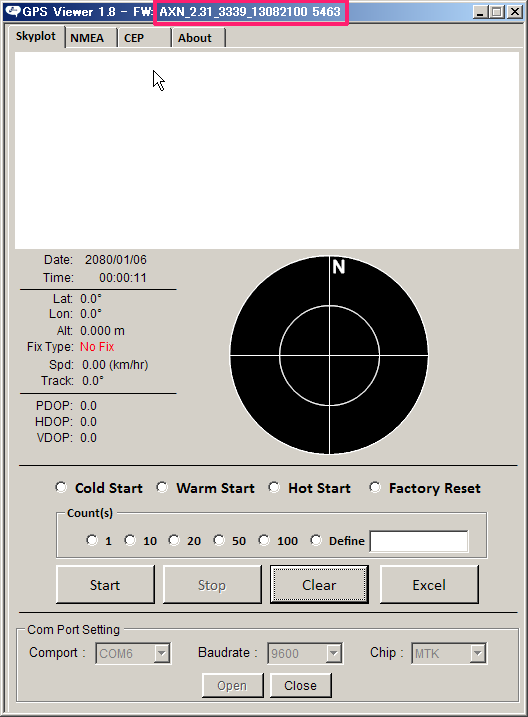

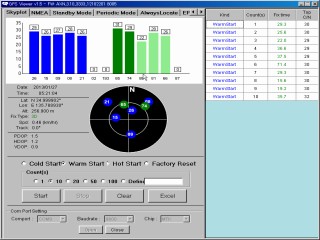

PC¦�Υġ����GTop������GNSS�б��ο������ġ���"GPSViewer"��Ȥä�

�ޤ����Ƶ�ư���֤Υƥ��Ȳ���λ����Ǥ���xlsx�����ǥǡ�������¸�Ǥ���

��������ĤǤ���

Gms-g6a����ƾ��֤���������֤�Ͽ���Ƥ����ޤ������������κ��㵤����

ɹ�����ˤʤäƤ��������Ǥ����Ĥ�ä��㴨���ä��Ĥ֤�֤��

��Gms-g6a�Υ�����ɥ������Ȥ������ʤ��ʤ����ޤ������ޤ���ΤǸ��

�ޤ�¾�Υ⥸�塼��⥳����ɤϤ���ʤ��Ǥ���Ȼפä��ΤǤ�����

(UP501�����ƥ�����)

��١��ޤäƤ����������ФƤ�����

(�������Ť餤�Ǥ����㤬��äƤޤ�)

�̎ގَ̎ގَ��ގ����ގ�

����Gms-g6a�Υ�����ɤΥǡ������ľ������

���Ĥδ֤ˤ�ǭ�����ã���Ȥ�������ƨ�����褦�ǵ�ʤ��ʤäƤ��ޤ�����

���ä����Τ��䤨�ڤä����˺Ǹ�Υǡ�����Τ꽪���ޤ�����������������

�Ҥ��Ƥ��ޤ��ޤ��������ơ����ˤʤ��̤Ǥ���������ɽ�˺�����Ѥ���3�Ĥ�

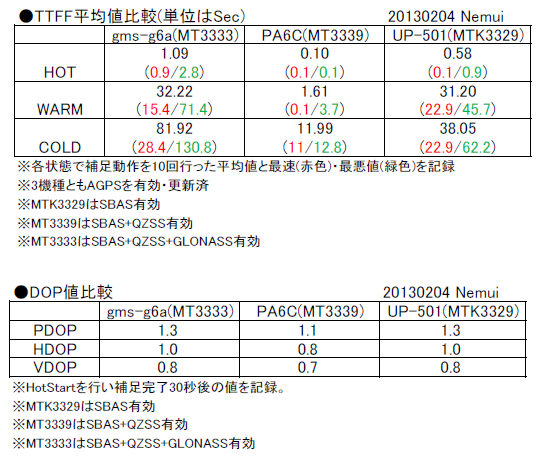

�⥸�塼��γƾ��֤����TTFF�ȳ�DOP��ʿ�ѤǤ���

�������̤�PA6C�����Ƥˤ����ư���Ū����ǽ���Ĥ��ޤ�����orz

PA6C��Gms-g6a�ϥѥå�����ƥ�vs���åץ���ƥʤȤ����������������κ���

����ޤ���

��ǰ�ʤ���GLONASS����Ϳ����äƤ��Ƥ�ѥå�����ƥʤ�ʪ�Ȥκ��������

�ʤ��褦�Ǥ��͡��ȤϤ������åץ���ƥʤ����˷��̤ǥѥå�����ƥʤ���

���줺�餤�Τ�¬�̤���������Τ����ƻȤ�ʬ�ǤϽ�ʬ���Ѥ���Ȼפ��ޤ�

(���ºݤ��쳤������ƻ�ǻ��Ѥ��ޤ�����)��

�Ȥ����櫓��PA6C�Ƕ��������ޤ餺���������Ƥ��ޤ��ޤ�����MT3333/MT3332��

��ä���ǥ�ϥѥå�����ƥ��Ǥ�¸�ߤ���褦�ʤΤǰ��إ졼�Ȥ�����դ���������

�ޤ��ѥå�����ƥ��Ǥ��������ĩ�路�Ƥ��������Ȼפ��ޤ���

GPS����Ѥ���7

20230816��:

�Ƕ���GNSS�⥸�塼��SAM-M10Q�åȤ��衪

20230816��:

PA6C���Х��ե��������줿��������ե����०�������в��Ϥ�Τǻ��

�������Ƥߤޤ��������Ԥ����¨����ʩ�ˤʤ�ΤǺ��ޤǤΤ�Τ�����ʤ��ͤˤ�

�����ᤷ�ޤ���

���������"pa6c 5173"�äƼ�ʸ�������鹬���ˤʤ�뤫�⤷��ޤ���褥

20121012�ɡ�

"AXN*.**"�Τ���"AXN"��ʸ�����³��"*.**"�ο������夬���㡼�С������

���åפޤǤϤ��ߤ䤿��˼�Ф��ʤ����������Ǥ���

�ե������ѹ������ǥե���ȤΥܡ��졼�Ȥ�9600bps�Ǥ�����

�ե�������Ѥ���ȥǥե���ȤΥܡ��졼�Ȥ�38400bps�ˤʤ�ޤ���

�ե����०�����Υե�����̾�˥ܡ��졼�Ȥ������������������Ƥޤ��Τ�

�ְ㤨�뤳�ȤϤʤ��Ȼפ��ޤ����ġ�

�ޤ���MT3339Tool����AGPS�����ꤹ��������괰λ�嶯��Ū�˥ǥե���Ȥ�38400bps

�ˤʤ�Τǥܡ��졼�Ȥκ������ɬ������褦�����դ���������

����Ǥ�äƤ��礦�ɤ�������ʤΤ�STM32Primer2��Ȥä�GPS�������Υե�����

������������Ƥߤޤ�����

�ɲä����Τ�GPS�������Υ���������ư�����Ȥ��˶���Ū��9600bps���ѹ�����Τ�

PA6C��ͭ���ޥ�ɤ�AIC(Active Interference Cancellation)���ꤲ��褦�ˤ��ޤ�����

�䤬�Ȥ�������¤�Ǥϡ��ܡ��졼�Ȱʳ��˴���������ѹ����Ѥ�äƤʤ��Τ�

¾�ν�ϰ��ڿ���ʤ��褦�ˤ��Ƥ��ޤ���

���ä�38400bps���Ѥ�����äƤ⤤�����ʤȹͤ��Ƥ��ޤ�����GT-723F��UP-501��

�����ؤ�����������ͤ��ƺ��ޤ��̤��9600bps�Ǥ���ꤹ��褦�ˤ��ޤ�����

���ʤߤ�G-TOP��MT3339 Tool�Ǥϥܡ��졼�Ȥ��ѹ����Ǥ��ʤ��Τ�ͭ�֤κ���

����MTK�ϤΥġ��뤫����ѹ����Τ褦�˥ޥ����������κǽ�ǥ��ޥ�ɤ�

ľ������褦�ˤ��ޤ��礦��

�ޤ������ä����ѹ����Ƥ�Хå����å��Ÿ��뤷�Ƥʤ��ȼ��Ÿ�����Ȥ���

�������꤬�������äƤ��ޤ��ޤ��ΤǤ����դ�(UP-501��Ʊ��)��

���Ȥ����櫓��GPS�⥸�塼��Υե������STM32�Υե�����⿷��������

��GPS��������ºݤ˻��Ѥ��Ƥߤޤ������ึ���ܱؤ��饹�����Ȥ��Ƴึ�������

�������Ȳ��ä����פǤ������������ޤ�ǻ��֤�16����ꡣ

��QZ-Vision�dz�ǧ����Ȥ��礦�ɿ���ˤߤ��Ӥ���������֤Ǥ�����

���ߤ˸Ť��ե�����ȼ�¬��Ӥ��ʤ��ä��ΤDz����������줿����ľ�褯�狼��ޤ���

�Ǥ��������ʤ���orz(���ä��᤻�ʤ�������)���ޤ���GoogleEarth���ȳึ���ܤ�

����ϲ������㤯�Ʋ����ʤ����orz ����ꤿ���ä�������䡣

�ޤ�MTK�Ϥ�GPS���åפΥե����०������AXN*.**��"*.**"�������ѹ���������Τ�

���߽в�äƤ�Τϥ������ޥ��������ǥե�����ͤˤ���+�����٤��Ȼפ��ޤ��褥��

11��Ⱦ�Фޤǥȥ���Τ褦�ʷ㤷����ư�Ǥ��ʤ��ΤǤ������������Ͻ�������

³���Ƥޤ����������̤���������ä��쳤������ƻ�����ˤ��뤪�����ä���

�⤤�Ƥᤰ�äƤ��ޤ���

����4����+1�����å����դ��Ƥ�ݤ��Τϸ�����ɻߤΥ����ɥ�ǥڥåȥܥȥ��

���߸���ù����Ƥ�ä��ĤǺ��ޤ�����

�ϤƤ��ơ�201209��ܸ��ߤǤ���̥�٥�Ǥߤ��Ӥ�(QZSS)���ڤ˻��ѤǤ���⥸

�塼���PA6C�ʳ��˲�̵���ΤǤ�����u-box����Ϻ�ǯ�ͷ��QZSS+GLONASS�б�

�Υ���ƥ�̵����˥åȤ��ФƤ��ޤ������ѥå�����ƥ��դ��Τ��Ф�Τ���֤�����

�Ǥ��礦�͡���ζ�̣��GPS�ѤΥإꥫ��ۥ��åפˤ�����Ϥ�ΤǤ��δ֤�PA6H

�ˤ���Ф����Ȥˤʤ뤫�⤷��ޤ���

20120918�ɡ�

BeachBoys��̾�ʎ�Sumahama����"���ޥϥ�"�����᳤���Τ��Ȥ��ä����Ȥ�Ƚ��

�����Τ������������Ƥ�ԤäƤ��ޤ�����

�ͤत���ä��ޥ���(���)�������ϥ�(sand beach)

�ȴ��㤤���Ƥ�����ΤȻפ�����Ǥޤ�����ʤ���������������ʤ����á�

〽���ޥϥޡ�������������ͤ���������˼���ä��⤤�������������

〽���Ĥ��ĥޥޡ����ޥϥޤˤ��Ĥޤ��Ԥ��Ρ��������õ���ˤ����������������ޥϥ�

〽���ޥϥޡ�������(��)���դ�����褦�ˡ��䤷�����������βΡ����ޥϥޤγ�(����)����

����ʴ����ǿ��᳤����γ������γ�������ʤ���褦���⤤�Ƥ��ޤ�����

���ۿ�����ն�ι������ä����ǤϤ�Ϥ����ä����٤�����ޤ����͡���

���Ĥ�����GPS�䶯�����ͤ��⥸�塼�뤬���衢QZSS��˵�ƻ�����������

�褦�ˤʤä��餳�Τؤ�ɤ��ޤDz����Ǥ���ΤǤ��礦�����ԤǤ���

GPS����Ѥ���6

20230816��:

�Ƕ���GNSS�⥸�塼��SAM-M10Q�åȤ��衪

20230816��:

��ǯ�����äƤ���GARMIN�Ҥ�GPS�쥷���С��ˤĤ���QZSS/GLONASS�б��ε��郎

�ФƤ��ޤ���!�ߤ��Ӥ�(QZSS)�Ǥ�GPS�䴰����Τ��б��ȤΤ��ȤǤ�����Ƭ���GPS

�������ҤȤ�������Ȥ����ΤϿ��������Ȥ��Ȼפ��ޤ���

�ͤत����⤬���ߤ�ۤ�����

���ơ���ǯ11��ܰ���������ߤ��Ӥ��б���GPS�⥸�塼��PA6C��STM32Primer2

��Ȥä�GPS�������ο�¡���Ȥ��ƻ��Ѥ��Ƥ��ޤ��������Ƹ������Ķ��Ǹ����μ¾ڤ�

�Ťͤƻ����ʥ����������������ǽ���Ф�Τ��ǧ���Ƥ��ޤ����������ƻ�Τ֤�����

���ƹ��������������������ä����褦�ʤΤǡ����Ѥ������äƤ�Tips������

�������������Ȼפ��ޤ���UP-501��¾�⥸�塼�����Ѥ���Ƥ����������Ū����ʬ��

¿���Ȼפ��Τǻ��ͤˤ��Ƥ�������!

��PC�好�եȥ�������WindowsXP/64bit��Win7�λ��Ѥ����ꤷ�Ƥ��ޤ���

��PA6C�˥ᥤ���Ÿ�(VCC)�뤹��

�츫��ñ�����˸����ƤޤȤ��ư�������Ȥʤ���������Ǥ���

�֥�åɥܡ��ɾ�ǥץ��ȥ����ԥ�Ū�ʤĤʤ������ʻȤ������

������ǽ���������ޤ���

GPS�⥸�塼���GHz�ӤΥ쥷���С��Ǥ⤢��ΤǥΥ����к���ʬ��θ

�����Ÿ�����ι��ۤʤ���Фʤ�ޤ���

Gtop�Ҥ����Ƥ���PA6C�Υǡ��������ȤˤϿ侩ư����Ȥ���VCC��

��åץ�����ͤ����ȥΥ������ߤ���Ÿ��饤��Υե��륿��ϩ��

�ʤɤ��狼��פ�����Ƥ��ޤ��ΤǤ���ͤ˥�˥åȤ���������

�褤�Ǥ��礦��

UP-501��PA6C��ñ�Τξ�����ή���㤤�ΤǤޤ��ƶ��Ͼ��ʤ��ΤǤ���GT-723F

������Ѥ��Ƥ���Ȥ��Ͻ��������80mA���ַ�Ū�˾���ޤ���

���ΤȤ�VCC,GND�����������AWG26�ְʲ��κ٤�������15cm�ʾ�Ĺ���������Ф�

�褦���ϼ��������ԤäƤ���ȼ�ʬ�ǥΥ�����ޤ����餷�Ƽ������˳�����

10ʬ��ԤäƤ����Ǥ��ʤ��ʤ�Ƥ��Ȥˤʤ�ޤ���

�ϡ��ɥ������ˤ��ޤ�ܤ����ʤ��ͤ����óݤ���䤹�����Ǥ���

GPS�⥸�塼�����Ѥ��륷���ƥ�δ��ľ�˼������ư��ΤȤʤ�Τ�����

�Υ������ޤ������ˡ�Ǥ��������դ��ξ��Ǥɤ����Ƥ�Ȥ����Ȥ���

������û�����⥸�塼���VCCľ���˥ǥ��åץ��&�ե��륿��ϩ���֤��褦��

���ޤ��礦��

����⤳������˺����ؤ���ǽ�ʤ褦�˥�˥åȲ����Ƥ��ޤ���

����å��奢�������Ĥ�1005��������SMD��ư���ʤ����Ѥ��ƾ����ѤǺ�ꡢ

�������Ф��Ÿ�����AWG22��������Ѥ��Ƥ��ޤ���������⻲�ͤˡ�

�ޤ������夬�ʤ�ˤĤ�ƻ��ѤǤ���VCC���Ű���¤Ⲽ���äƤ��Ƥ��ޤ���

UP-501��PA6C�ϥ�����।����/�������ݥ�ޡ�2�����Ӥ����Ѥ��줿��Х���

������ư�������Ȥ����ꤵ��Ƥ��뤿���¤�+4.2V�ȤʤäƤ��ޤ���

���ä���+5V�ϤΥ����ƥ�ǻȤ�ʤ��褦�˵����դ��ޤ��礦���ä�AVR�ޥ�������

+5V��ư���ޥ���������Ф�UART��Tx��ľ�ܤ��ʤ��褦�ˤ��Ƥ���������

�⥸�塼�뤬�۾�ȯǮ������ǰ�¨�ष�ޤ���

��PA6C�˥Хå����å��Ÿ�(VBAT)�뤹��

�ʤ�������Ȥ��줬���ʲս�Ǥ��������Ķ���פʥե��������Ǥ���

PA6C��UP501��Vbatü�Ҥ�¸�ߤ�������Ÿ��뤷³���뤳�Ȥˤ�ꥢ���

�ʥå������ե���ꥹ�Ȥ��ä�GPS�����פΤ���Υǡ�����ܡ��졼�Ȥ�

�����Х�ʤɥ⥸�塼��δ���ư��ˤ������������ݻ���³���ޤ���

�������Ƥ��Ƥ�⥸�塼��Ȥ��Ƥ�ư��ޤ������ξ��֤��Ȥ��ä���VCC��

�ڤ�����꤬���������Ϥᤫ������ľ�������ꤷľ���ȤʤäƤ��ޤ��ޤ���

�ä�ñ��ư��λ��Ϥ��ä���VCC�������Ȳ���Ǥ��ʤ��ʤäƤ��ޤ��Τ�

VBAT�Ͼ���Ÿ��뤹��褦�ˤ��Ƥ����ޤ��礦��

����Ū��uA���������ξ�����ή�ʤΤ�VCC�Ȥ���Ω�����������������ǥХå�

���åפ��Ƥ����Ȥ褤�Ǥ��礦����ݥХåƥ�ʤɤ���Ѥ��Ƥ��Х��뵡���

�������Ӥν��Ϥ��餸����1kohm���٤���ľ��˲𤷤�Vbat�˷Ҥ���������

���Ӥ�����ˤ�����ˡ�⥢��Ǥ�(��μ���GPS�������Ǥ�äƤ���ˡ�Ǥ�)��

��PA6C���̿�����

UP-501��PA6C���ο�����Υ⥸�塼��ϥ�Х��뵡����Ȥ߹��ޤ��褦��

�Ȥ��������ꤵ��Ƥ��뤿�ᡢI/O�Υ�٥뤬LVTTL�ΤߤȤʤäƤ��ޤ���

GT-723F��RS232C���Ű���٥��ФƤޤ�������ʬ��ǥ��㡼���ݥ�פ�ư����

��Τ���ή���Ǥ����Ȥ����櫓�Ǥ������ʤߤ�+5V�ȥ���ȤǤϤʤ��Τ�

+5V�ϤΥ����ƥ�Ȥ����˷Ҥ��ȥ⥸�塼�������������ϥХåե����˲������

¨�ष�ޤ������夻����LVTTL���Ű���٥����ޤ��礦��

�ޤ��̿��Υץ��ȥ���ϰ���Ū��8bit,�Υ�ѥ�ƥ���1���ȥåץӥåȤ�UART��

�ܡ��졼�Ȥ�9600bps���ǥե����(GT-723G,UP-501��Ʊ��)�Ǥ���

GPS�⥸�塼�뤫����ή���ο���(TxD)�Τߤǥ����ƥ�뤵����ʤ����¦��

RxD�����Ǥ���ޤ���

��������Ҥ���AGPS���ζ��Ϥʵ�ǽ����Ѥ��뤿�����ߤ��������Ǥ���褦��

���Ƥ����ޤ��礦��

��PA6C�����ꤹ��

Windows������Ѥ��Ƥ�������GlobalTop�Ҥ��PA6C�γƼ������Ԥ��Ȥ����Ǥ���

���ݡ��ȥġ��뤬�Ѱդ���Ƥ��ޤ���Linux�Ϥ���or�ޥ������������������AT

���ޥ��ɽ�Ҽ�˥��ޥ�ɤ����äƤ���Ʊ�����Ȥ��Ǥ��ޤ���

��PA6C����ġ���"MT3339 PC Tool"�������̤Ǥ���

����Ū�ʱ���IDɽ�����̤�PA6C(�����MT3339)�����ĵ�ǽ������Ǥ�����ܤ�

����ޤ���ñ�ΤǤΥ����Х���ư���Ķ�������ή������Х��⡼�ɤؤ�

�ܹԤ��ǽ�Ǥ���������Х��⡼�ɤΰܹ�ư��Ϥ��Ȥ��Х�������������Ϣư

���ƥޥ���������Υ�Х��뵭Ͽ���֤�ư�����褦�ʻ���ͭ���Ǥ���

��AGPS��������̤Ǥ���

AGPS(AssystedGPS)�Ȥ�GPS�⥸�塼��⤷���ϥ��åפ���¢���줿���Ѥ�

�ե�å������˥���ޥʥå��ǡ����餫���������֤����Ȥ�

��ä��Ÿ�����ľ��ν�������֤�û�̤�ޤ뵡ǽ�ǡ���ŷ�����㳲ʪ���ä�

¿���Ķ��Ǹ��̤�ȯ�����ޤ����ʤ������ε�ǽ����Ѥ���Ƥ��ʤ��ͤ�¿����

�Ǥ��������ҤȤ���Ѥ��ޤ��礦��

AGPS��PA6C(14���ݻ�)��¾��GT-723F(7���ݻ�),UP-501(14���ݻ�)������

�Ǥ��ޤ�����GPS�⥸�塼�������Υ��åץ�����ΰ㤤������뤿���

�ġ���������㤤�ޤ��ΤǤ����դ���������

GT-723F(Venus6)���GPSViewer��UP-501(MTK3329)���FastraxGPSWorkBench

�ĤϤ���ä���̯�ʤΤ�TransSystems��GPSView��ͭ�֤���ä��ե�Υġ���

BT747���Ϥ��ޤ���ǾҲ𤷤�PA6C��"MT3339 PC Tool"�Ǥ�AGPS�ΤߤǤ���

�����ǽ�Ǥ���

��PA6C��"��"�äƤߤ�

�����ǽҤ٤�"�Ȥ�"��ñ�ʤ����¸��ǤϤʤ��ƥ����ƥ����GPS�⥸�塼����Ȥ�

����ǼºݤΥե�����ɾ��"�Ȥ�"�Ȥ�����̣�礤�Ǥ���

�ͤत����λ�����ϥץ��ȥ����ԥġ���(����Ĵ)�Ǥ���STM32 Primer2���Ȥ�

��碌��GPS�������Ȥ��ƻ��Ѥ��Ƥ��ޤ���������ϰ������鲿�٤��Ҳ𤷤Ƥ��ޤ�

������USB-MSC(USB�ޥ����ȥ졼��)��ǽ�˲ä���USB-CDC(USB����COM)��ǽ�⿷����

������줵��˻Ȥ������夲�뤳�Ȥ��������ޤ�����

���Ƶ�ǽ���Ÿ�����ľ��Υ�������ʬ����ޤ���

������ľ�岿�⤷�ʤ����STM32�Υ����å���24MHz�ޤ���Ȥ��������ή��

��GPS�������⡼�ɤˡ�

��

������ľ��1Sec����˺������������֤�3Sec�ݤĤȡ�USB����COM�⡼�ɤ�

�ʤꡢ�ۥ���PC��GPS�⥸�塼��֤�ľ�ܥǡ����Τ���꤬�Ǥ��ޤ�������

����AGPS�ѤΥǡ����Υ���������ɤ�GPS�⥸�塼��γƼ����������̤��̿�

�����ʤ��Ѱդ����֤��ʤ������������Ǥ���

������ľ��1Sec����˱������������֤�3Sec�ݤĤȡ�USB�ޥ����ȥ졼��

���⡼�ɤˤʤ�microSD�����ɤ˵�Ͽ���줿GPS��NMEA�ǡ�����PC�夫��ե�����

��ñ�̤Ǵ�ñ�˼��Ф����ޤ���

MSC/CDC�Х륯ž���Υ���ɥݥ���ȤϤ��������֥�Хåե��������Ƥ��ޤ���

������������ʣ��ǥХ����Τ�������ɤ����Ƥ⤦�ޤ������ʤ��ʤä��Ÿ�������

�Υ������Ϥǵ�ǽ��������������夭�ޤ��������֤���������ʬ����ͤ�

ʬ����Ȼפ��ޤ���ʬΥ�Ǥ��ʤ��ä��ǥ�������ץ���Wrapper�����������館��

��ǽ������������δؿ��Υݥ��������Ƥ�(��ɽ���������Τ�����???)

�Ȥ������ʤ긫�줷�����Ȥ��äƤ��ޤ���

����������2��α���פˤơġ�

��STM32 Primer2���������ޤ�Ĥ���¡(�Ÿ���ϩ)���夯�����Ĥʤ���

���Ÿ���ON/OFF�������Ÿ���ϩ���DC-DC����㤦�ҤǤ��������ͤत�����

�����LDO�ؤ�̵�����ʥ�ץ졼���������̥�����Ӥ˥�ץ졼���������¤��

���ܤ���ޤ��ꡢ��ǯ��ˤ϶˴�/��Ǯ�δĶ��ˤ�Ӥ��Ȥ⤻��GM-316,GT-723F,

��UP-501,PA6C�ȥᥤ���GPS�⥸�塼������������ĤĤͤत������פ�

��������³���뤿�դ����Ƥ���Ϥʤ�STM32Primer2�������

��

���Ĥ���ʤ㤦�����ä��ͤù��������줽���Ǥ�����������ʎގ؎ʎގظ�����

���Ķ��ǻȤ��ޤ��äƤޤ�����⤦��ʬ���ϼ�줿�ȼ´����Ƥ��ޤ����쳤����

����ƻ�Ϥޤ�1/3��ʤ�Ǥʤ��Σ䤪������ˤ���ʤ��ä��������鸫�ƹԤ��ʤ���♥

���ޤ�

GPS�⥸�塼��UP-501(MARY-GB���Ĥˤ���Ѥ���Ƥޤ�)�����

���Ƥ�ͤǥ⥸�塼��Υե����बAXN1.30�οͤϡġ�

���������"150M-ITX.1139.bin"�äƼ�ʸ������Ȥ�������

���뤫�⤷��ޤ���褥

GPS����Ѥ���5

20140328��:

�Ƕ���GNSS�⥸�塼��Gms-g9�åȤ��衪

���Ǥˣ�����ʾ�������Х�Х�˻Ȥ��ޤ��ä������餷�����̤����Ƥ���ޤ�����

�ߤ��Ӥ�(QZSS)�б���GPS�⥸�塼��Ǥ���PA6C(����̾��FGPMMOPA6C)������

�Ҳ𤷤����Ȼפ��ޤ���

�⤦�ߤʤ���Ϥߤ��Ӥ��Ȥ���ñ��Ϥ�¸�Τ��Ȥ��⤤�ޤ�������������ܤ���ŷĺ

���������ƥ�(Qua��i-Zenith Satellite System)��ô�����������ν�浡��ؤ��ޤ���

�ߤ��Ӥ�(�ȸ�³�����Ǥ��夲����ͽ��ν�ŷĺ��������)���⤿�餹���ä����ܤ�

�濴�Ȥ����������ϰ��GPS�ʤɤΥʥӥ���������ƥ��¬�����٤����ʤ˾徺

���뤳�Ȥˤ���ޤ���ʸ���̤����Ȥ�����䤹��ŷĺ�ն�ˤ˱�������˰��֤��뤳

�Ȥˤ�꺣�ޤǤ�¬�̤Ǥ��ʤ��ä������٤����˰����ä��ӥ��ë�֤仳������

�����ʲ������ߤ���褦�ˤʤ�ޤ���

QZSS����Ϥ��⤤�����礶�äѤ�ʬ���������ξ�����������ޤ���

��GPS�������桧

��->L1C/A���桦L1C���桦L2C���桦L5����ȸƤФ�뤤������岽GPS��Ʊ����

��������Τ��ȡ�GPS������������������ΤȤ���̯�˰㤦�Τ�QZSS���б����Ƥʤ�

����GPS�⥸�塼��Ǥϲ��Ϥ��Ǥ��ʤ���¬�����٤�GPS������Ʊ��"����ȥ�ʾ�"��

��GPS�������桧

��->L1-SAIF���桦LEX����ȸƤФ��¬�̾�������٤修�����Τ���ʤ������Ԥ�

��������ο���Τ��ȡ�¬�����٤ϥ��֥�ȥ륪�������ˤʤ�ȤΤ��ȡ�

2011ǯ6��ˤ����Ĥ��Υ��顼�ȥե饰��������졢12��ߤϭ���GPS�䴰���椬

���Ѳ�ǽ�ȤʤäƤ��ޤ����Ĥޤ�QZSS���б�����GPS�⥸�塼�����Ѥ����GPS

������¬�̤��䤹��Ƭ��˰���ɲä����Ȥ������Ȥˤʤ�ޤ���

����˾ܤ����ä�JAXA�����HP�˴��ꤲ�Ƥ��������͡�

QZ-VISION

QZS-1(�ߤ��Ӥ�)���ߥ�����

���ơ��ߤ��Ӥ���ޤ�QZSS��GPS��������̯�˿���ξ��ۤʤ뤿�ᡢ����

�в�äƤ���QZSS���б����Ƥʤ�GPS�⥸�塼��Ǥϼ������Ǥ��ޤ���

�ե����०�������б��Dz�ǽ�Ȥ����ƤϤ��ޤ�������ǰ�ʤ��餽�����ä�

���ݡ��ȤϤۤȤ�ɥ����������Ź��٥�Ǥ����б����Ƥ���ʤ��äʤΤǡ�

�䤿���ۥӡ��桼�����ϸ������б��äƤ���⥸�塼����������ʳ���

��ˡ�Ϥ���ޤ���

2011ǯ12��ߡ�GlobalTop�Ҥ��Ф��Ƥ���PA6C�Ȥ����⥸�塼����QZSS�б���MT3339

(MediaTek��)�Ȥ������åפ���ܤ���Ƥ��ꡢ���Ǥ˲����������䤵��Ƥ��ޤ���

���ܹ���Ǥ�11����꤫�����䤵��Ƥ��ޤ���������2���ֳݤ��뤳�Ȥ�

�ͤ������˽Ҥ٤����Ԥۤ����桼���¤θ�����ͤ������¤��������Ǥ��礦��

GT-723F,UP-501�Ȥ���Ӥϰʲ���ɽ�ΤȤ��ꡣ

UP-501�⤫�ʤꤹ�����ΤǤ�������Ϥ�PA6C��Ȥ�ʤ���ͳ�Ϥʤ��Ǥ��͡�

������ή������25mA�ʲ��ʤΤ�ư����֤⤵���Ĺ���ʤ�ޤ���

GT-720F����Ӥ����Ȥ������⤦�����ʾ�㤤�ޤ����礭������

�����ؤ����ưפˤʤ�褦�˥�˥åȲ��������֤�UP-501����Ӥ����Ȥ����Ǥ���

PA6C�Υ�˥åȲ��˺ݤ��ǡ����������λؼ��̤�ե��饤�ȥӡ��ɤ�

MLCC�Υ���ѥ����ǹ������줿�ե��륿���̤���VCC�����Ϥ����褦�ˤ��Ƥޤ���

���Υե��륿�Ϥ��ʤ���פǤ���

�ǡ��������Ȥλؼ��̤�50mVp-p�����Ǽ��ʤ��ȡĤ��⤽���Ÿ�-GND�����

���ä��ꤳ�����Ƥ����ʤ��Ȥ��ä�����¬�����٤������֤���ǽ�����������

�ʤ�ޤ���

������STM32Primer2��������Ф����VCC��GND���������Ѳ��˥��դ�

UL3266��AWG22��������Ѥ�(¾�Υ饤���UL3266���ѹ�)�������䶯���Ƥޤ���

�������Ͳ����Ȥ��ޤ路����

�Ȥ����櫓��STM32Primer2�Υ١������麹���ؤ������PA6C��UP-501��

ư���ºݤ���Ӥ��Ƥߤޤ�����2011ǯ12����ܸ��ߡ��ߤ��Ӥ���

���ᤢ����ˤ��礦�����ܤ�ŷĺ�ն����ޤ������η�̤ϡ�(����

PA6C����Ѥ����⥸�塼��Ǥ�ŷĺ�ն�,������GPS����ɽ���ˤ�193�α���ID��

���ı����������ޤ�����ǽҤ٤��ߤ��Ӥ���GPS���������PRN��193

(����ID��193���ä�)�Ǥ��ꡢ�ߤ��Ӥ��ä���Ȥ館�Ƥ���Τ��狼��ޤ���

���ʤߤ˱���ID42�����ܤ�SBAS�����Ȥ��Ƹ�����MTSAT-1R�Ǥ���

���ߥ��顼�ȥե饰���������Ƥ���Τ�GPS��������Τߤǡ�GPS���������

L1-SAIF����Ϥޤ��������Ƥ��ʤ��褦�ʤΤ�ª���뤳�ȤϤǤ��ޤ���Ǥ�����

���襢�顼�ȥե饰����������ȱ���ID183(SBAS�����ʤ�б���ID96��)193�֤�

�����С���åפ���ɽ������뤳�Ȥˤʤ�Ȥ��⤤�ޤ���

����UP-501�Ǥ�ŷĺ�ն�˸�����Ϥ��α���ID193�ϸ����ޤ���Ǥ�������Ϥ��¸

��GPS�⥸�塼��Ǹ��뤳�Ȥ��Բ�ǽ(=�ߤ��Ӥ������ѤǤ��ʤ�)�Τ褦�Ǥ��͡�

�ޤ���A-GPS����Ѥ��ʤ����֤�COLD,WARM,HOT�ξ��֤����TTFF����Ӥ���

�ߤޤ�����

(ŷ������ & ����˼���ʪ���ʤ������β������٤ߤ˵��Ĥ��ä�¬��)

��PA6C

����Cold������40Sec